- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola (Ferrara, 21 settembre 1452 Firenze, 23 maggio 1498) stato un religioso, politico e predicatore italiano. Appartenente all'ordine dei frati domenicani O.P., profetizz sciagure per Firenze e per l'Italia propugnando un modello teocratico per la Repubblica fiorentina instauratasi dopo la cacciata dei Medici. Nel 1497 apparentemente fu scomunicato da papa Alessandro VI, l'anno dopo fu impiccato e bruciato sul rogo come eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove , e le sue opere furono inserite nel 1559 nell'Indice dei libri proibiti. Gli scritti di Savonarola sono stati riabilitati dalla Chiesa nei secoli seguenti fino a essere presi in considerazione in importanti trattati di teologia. La causa della sua beatificazione stata avviata il 30 maggio 1997 dall'arcidiocesi di Firenze.

Felice Porro (Pavia, 8 ottobre 1891 – 16 ottobre 1975) è stato un generale e aviatore italiano, insignito due volte della Medaglia d'argento al valor militare nella prima guerra mondiale ed una volta nella seconda. Nel luglio 1940, dopo la morte di Italo Balbo, assunse il comando della neocostituita 5ª Squadra aerea operante in Africa Settentrionale Italiana..

La Congiura dei Pazzi, conclusasi il 26 aprile 1478, fu una cospirazione ordita dalla famiglia di banchieri fiorentini de' Pazzi avente lo scopo di stroncare l'egemonia dei Medici tramite l'appoggio del papato e di altri soggetti esterni, tra cui la Repubblica di Siena, il Regno di Napoli e il Ducato di Urbino. La congiura portò all'uccisione di Giuliano de' Medici e al ferimento di Lorenzo il Magnifico, senza tuttavia condurre alla fine del potere mediceo su Firenze, come era nei piani. La "congiura dei Pazzi" fu l'unica congiura ai danni della famiglia Medici che riuscì nell'intento di eliminare un componente della famiglia e portò a conseguenze durevoli sulle sorti degli equilibri italiani sul finire del Quattrocento. Alcuni critici letterari pensano che lo scrittore Luigi Pulci, amico stretto di Lorenzo il Magnifico, appena avvenuta la congiura sia rimasto scosso e abbia deciso di cambiare il finale della sua opera satirica, il Morgante, che stava scrivendo in quegli anni (e che sarebbe stata pubblicata per la prima volta nel 1481), inserendo la scena violenta della strage di Roncisvalle, che richiama proprio la congiura ai danni del suo amico.

Il Codice Pelavicino - Liber iurium della Chiesa Lunense, è un grosso volume in cartapecora risalente al 1241, di proprietà del Capitolo della Cattedrale di Luni-Sarzana e gelosamente conservato presso l'Archivio dello stesso Capitolo, collocato nella sede della Biblioteca Niccolò V di Sarzana. (v. Cattedrale di Sarzana.) Il codice deve il suo nome al marchese Oberto Pelavicino (1197? - 1269), vicario generale per la Lunigiana dell'imperatore Federico II di Svevia. Il Pelavicino cercò di raccogliere i privilegi concessi da imperatori e papi, ma dopo pochi anni dovette allontanarsi dal suo incarico e quindi abbandonare la sua ricerca. Enrico da Fucecchio (... - 1297), nominato Vescovo di Luni nel 1273, a sua volta cercò di raccogliere i diritti e i privilegi concessi nel tempo alla diocesi di Luni, per farli valere nei contenziosi con i Comuni vicini e i feudatari, e li fece aggiungere al Codice Pelavicino. Il Codice Pelavicino in edizione digitale, a cura di E. Salvatori, E. Riccardini, L. Balletto, R. Rosselli del Turco, C. Alzetta, C. Di Pietro, C. Mannari, R. Masotti, A. Miaschi dall'Università di Pisa si trova al sito http://pelavicino.labcd.unipi.it/ Il progetto Codice Pelavicino Digitale nasce nel 2014 su iniziativa di Enrica Salvatori, già da tempo membro di un gruppo ricerca dedicato all'edizione critica del Codice Pelavicino e ora responsabile scientifico del progetto e di una corposa équipe. L'edizione digitale del Codice Pelavicino è un “lavoro in corso”, nel senso che documenti, dati e note sono aggiunti mano a mano che procede la trascrizione e la pubblicazione. Una parte rilevante del progetto prevede infatti la partecipazione attiva di studiosi e appassionati nel correggere interpretazioni e aggiungere dati alle note. Si raccomanda quindi, nel citare il singolo documento o la singola pagina di questo sito, di indicare anche la data di consultazione (come raccomandato in calce). Il progetto si prevede terminato per la fine del 2018: dopo quella data l'edizione si intenderà chiusa e ulteriori modifiche saranno indicate solo nella sezione blog del sito. Bibliografia LUPO GENTILE 1912 = M. Lupo Gentile, Il regesto del Codice Pelavicino, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIV, 1912.NOBILI 1987 = M. Nobili, Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XII e XIII secolo, inAlle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del Codice Pelavicino (1287-1987). Atti del convegno, La Spezia 1990, pp. 63-90 – numero monografico di «Memorie dell'Accademia di Scienze e Lettere ‘G. Capellini'», LVII-LVIII (1987-88); ora anche in NOBILI 2006. OCCHIPINTI 2004 = E. Occhipinti, Pallavicino, Uberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani, Milano 2004. PISTARINO 1942 = G. Pistarino, Un crittogramma nel Codice Pelavicino dell'Archivio Capitolare di Sarzana, in «Giornale Storico e Letterario della Liguria», XVIII-3/4, luglio-settembre 1942, pp. 186-187. PISTARINO 1953 = G. Pistarino, Il crittogramma del Codice Pelavicino, in «Giornale Storico della Lunigiana» n. s., IV.3/4, luglio-dicembre 1953, p. 29. PISTARINO 1957 = G. Pistarino, Gli scrittori del Codice Lunense (Pelavicino), in «Bollettino Ligustico per la Storia e la Cultura Regionale», IX.1/4, 1957, pp. 3-19 PISTARINO 1963 = G. Pistarino, Il Codice Pelavicino, il “Registrum Vetus” e gli antichi statuti di Sarzana e di Sarzanello, in «Giornale Storico della Lunigiana e del Territorio Lucense», n. s., XIV.1/4, gennaio-dicembre 1963, pp. 81-91. PISTARINO 1990 = G. Pistarino, Per una nuova edizione del Codice Pelavicino, in «Atti del Convegno Alle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del Codice Pelavicino (1287-1987), Centro Studi della Cassa di Risparmio della Spezia, Villa Marigola – San Terenzo (Lerici), 18-19 settembre 1987» (=«Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze “Giovanni Capellini”», LVII-LVIII, 1987-1988, «Scienze Storiche e Morali»), La Spezia, 1990, pp- 9-18. SFORZA 1894 = G. Sforza, Enrico, vescovo di Luni, e il Codice Pelavicino dell'Archivio Capitolare di Sarzana, in “Archivio Storico Italiano”, s. 5ª, XIII (1894), pp. 81-88. VECCHI 2012 = E. M. Vecchi, Il Codice Pelavicino fra Sarzana e Pontremoli in alcune lettere di Francesco Tranchedini, in «Studi Lunigianesi», vol. XLII-XLIII (2012-2013), pp. 95-118.

Carlo Alberto di Savoia-Carignano (Carlo Alberto Emanuele Vittorio Maria Clemente Saverio di Savoia-Carignano; Torino, 2 ottobre 1798 – Oporto, 28 luglio 1849) è stato Re di Sardegna dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849. Durante il periodo napoleonico visse in Francia dove acquisì un'educazione liberale. Come principe di Carignano nel 1821 diede e poi ritirò l'appoggio ai congiurati che volevano imporre la costituzione al re di Sardegna Vittorio Emanuele I. Divenne conservatore e partecipò alla spedizione legittimista contro i liberali spagnoli del 1823. Non destinato al trono, diventò re dello Stato sabaudo nel 1831 alla morte dello zio Carlo Felice che non aveva eredi. Da sovrano, dopo un primo periodo conservatore durante il quale appoggiò vari movimenti legittimisti d'Europa, nel 1848 aderì all'idea di un'Italia federata guidata dal papa e libera dagli Asburgo. Nello stesso anno concesse lo Statuto, la carta costituzionale che sarebbe rimasta in vigore (prima nel Regno di Sardegna e poi nel Regno d'Italia) fino al 1947. Guidò le forze che portarono alla prima guerra di indipendenza contro l'Austria ma, abbandonato da papa Pio IX e dal re Ferdinando II delle Due Sicilie, nel 1849 fu sconfitto e abdicò in favore del figlio Vittorio Emanuele. Morì in esilio qualche mese dopo nella città portoghese di Oporto. Il suo tentativo di liberare l'Italia settentrionale dall'Austria rappresentò il primo sforzo dei Savoia di mutare gli equilibri della penisola dettati dal Congresso di Vienna. L'opera sarà ripresa con successo dal figlio Vittorio Emanuele, che diverrà il primo re d'Italia.

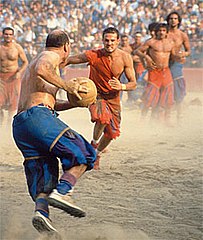

Il calcio storico fiorentino, conosciuto anche col nome di calcio in livrea o calcio in costume, è una disciplina sportiva che riecheggia un gioco che in latino era chiamato harpastum. Consiste in un gioco a squadre che si effettua con un pallone gonfio d'aria e da molti è considerato come il padre del gioco del calcio, anche se almeno nei fondamentali ricorda molto più il rugby.

La battaglia di Montaperti fu combattuta a Montaperti, pochi chilometri a sud-est di Siena, il 4 settembre 1260, tra le truppe ghibelline capeggiate da Siena e quelle guelfe capeggiate da Firenze. La vittoria dei Senesi e dei loro alleati segnò il dominio della fazione ghibellina sulla Toscana, con ripercussioni anche sui precari equilibri del resto d'Italia e d'Europa segnando di fatto il ruolo predominante della Repubblica di Siena sullo scenario politico ed economico dell'epoca.

L'assedio di Gerusalemme dell'anno 70 d.C. fu l'episodio decisivo della prima guerra giudaica, sebbene il conflitto abbia avuto effettivo termine con la caduta di Masada nel 73. L'esercito romano, guidato da Tito Flavio Vespasiano (il futuro imperatore Tito) assediò e conquistò la città di Gerusalemme, occupata dai ribelli ebrei sin dall'inizio della rivolta, nel 66. Ecco come sintetizza il tutto Giuseppe Flavio, storico ebraico contemporaneo agli eventi: Durante l'assedio i Romani soffrirono per la mancanza di acqua, la cui fonte era lontana e di scarsa qualità. Lo stesso Tito venne colpito alla spalla sinistra da una pietra in modo così grave che ebbe problemi al braccio sinistro per il resto della vita. Ci furono anche diserzioni fra i soldati romani, depressi per il lungo assedio. Ma alla fine l'armata romana ebbe la meglio e si impadronì di Gerusalemme. La città e il suo tempio furono distrutti; la distruzione del principale tempio ebraico è ricordata ancora oggi nell'annuale festa ebraica della Tisha BeAv, mentre l'arco di Tito, eretto per celebrare il trionfo del generale romano, si trova tutt'oggi a Roma.