- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Repubblica romana (Res publica Populi Romani) fu il sistema di governo della città di Roma nel periodo compreso tra il 509 a.C. e il 27 a.C., quando l'Urbe fu governata da un'oligarchia repubblicana. Essa nacque a seguito di contrasti interni che portarono alla fine della supremazia della componente etrusca sulla città e al parallelo decadere delle istituzioni monarchiche. La sua fine viene invece convenzionalmente fatta coincidere, circa mezzo millennio dopo, con la fine di un lungo periodo di guerre civili che segnò de facto (benché formalmente non avvenne in forma istituzionale) la fine della forma di governo repubblicana, a favore di quella del Principato. Qui di seguito il passo fondamentale di Tito Livio, che descrive le ragioni che portarono alla caduta della monarchia dei Tarquini, considerando che i tempi erano ormai maturi: Quella della Repubblica rappresentò una fase lunga, complessa e decisiva della storia romana: costituì un periodo di enormi trasformazioni per Roma, che da piccola città stato quale era alla fine del VI secolo a.C. divenne, alla vigilia della fondazione dell'Impero, la capitale di un vasto e complesso Stato, formato da una miriade di popoli e civiltà differenti, avviato a segnare in modo decisivo la storia dell'Occidente e del Mediterraneo. In questo periodo si inquadrano la maggior parte delle grandi conquiste romane nel Mediterraneo e in Europa, soprattutto tra il III e il II secolo a.C.; il I secolo a.C. fu invece, come detto, devastato dai conflitti intestini dovuti ai mutamenti sociali, ma fu anche il secolo di maggiore fioritura letteraria e culturale, frutto dell'incontro con la cultura ellenistica e riferimento "classico" per i secoli successivi.

Publio Cornelio Scipione Africano (in latino: Publius Cornelius Scipio Africanus; Roma, 236 a.C. – Liternum, 183 a.C.), noto anche semplicemente come Scipione l'Africano (Scipio Africanus), è stato un politico e militare romano, appartenente alla gens Cornelia. Si guadagnò il cognomen ex virtute di "Africano" a seguito della vittoriosa campagna in Africa, durante la quale sconfisse il generale cartaginese Annibale nella battaglia di Zama. Viene comunemente chiamato Africano maggiore per differenziarlo dal suo omonimo Publio Cornelio Scipione Emiliano, detto "Africano minore", che distrusse Cartagine a seguito di un lungo assedio nel 146 a.C.

La battaglia di Canne del 2 agosto del 216 a.C. è stata una delle principali battaglie della seconda guerra punica ed ebbe luogo in prossimità della città di Canne, nell'antica Apulia. L'esercito di Cartagine, comandato con estrema abilità da Annibale, accerchiò e distrusse quasi completamente un esercito numericamente superiore della Repubblica romana, guidato dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. È stata, in termini di caduti in combattimento, una delle più pesanti sconfitte subite da Roma, seconda solo alla battaglia di Arausio, ed è considerata come una delle più grandi manovre tattiche della storia militare.Riorganizzatisi dopo le precedenti sconfitte nelle battaglie della Trebbia (218 a.C.) e del Lago Trasimeno (217 a.C.), i Romani decisero di affrontare Annibale a Canne, con circa 86 000 tra soldati romani e truppe alleate. I Romani ammassarono la loro fanteria pesante in una formazione più serrata del solito, mentre Annibale utilizzò la tattica della manovra a tenaglia. Questa manovra risultò così efficace che l'esercito romano fu annientato come forza di combattimento. A seguito della battaglia di Canne, la città di Capua, un tempo alleata di Roma, e altre città stato, cambiarono alleanza, schierandosi con Cartagine.

Annibale Barca (in latino: Hannibal; in greco antico: Ἁννίβας, Hanníbas; Cartagine, 247 a.C. – Lybissa, 183 a.C.) è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie durante la seconda guerra punica e definito da Theodor Mommsen "il più grande generale dell'antichità". Figlio del comandante Amilcare Barca e fratello maggiore di Asdrubale, Annibale, sin da piccolo profondamente nemico di Roma e deciso a combatterla, concepì ed eseguì un audace piano di guerra per invadere l'Italia. Marciando dalla Spagna, attraverso i Pirenei e le Alpi, scese nella penisola, dove sconfisse le legioni romane in quattro battaglie principali: battaglia del Ticino (218 a.C.), battaglia della Trebbia (218 a.C.), battaglia del lago Trasimeno (217 a.C.), battaglia di Canne (216 a.C.) – e in altri scontri minori. Dopo la battaglia di Canne i Romani evitarono altri scontri diretti e gradualmente riconquistarono i territori del sud Italia di cui avevano perso il controllo. La seconda guerra punica terminò con l'attacco romano a Cartagine, che costrinse Annibale al ritorno in Africa nel 203 a.C., dove fu definitivamente sconfitto nella battaglia di Zama, nel 202 a.C.. Dopo la fine della guerra Annibale guidò Cartagine per alcuni anni, ma fu costretto all'esilio dai Romani e nel 195 a.C. si rifugiò dal re seleucide Antioco III in Siria, dove continuò a propugnare la guerra contro Roma. Dopo la sconfitta di Antioco III si trasferì presso il re Prusia I, in Bitinia. Quando i Romani chiesero a Prusia la sua consegna, Annibale preferì suicidarsi; era il 183 a.C. Dotato di grandi capacità tattiche e strategiche, avveduto e sagace, Annibale, dopo le impressionanti vittorie iniziali, continuò a battersi tenacemente in Italia per oltre quindici anni con il suo piccolo esercito di veterani isolato in territorio nemico, cercando fino all'ultimo di contrastare il predominio di Roma. Per le straordinarie qualità dimostrate durante la sua carriera militare, Annibale è considerato uno dei più grandi generali e strateghi della storia. Polibio, suo contemporaneo, lo paragonava al suo grande rivale Publio Cornelio Scipione Africano; altri lo hanno accostato ad Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone.

Le conquiste di Alessandro Magno portarono l'Egitto nell'orbita del mondo greco. Dopo circa tre secoli di dominio da parte della dinastia tolemaica, fu incorporato nello Stato romano (30 a.C.), alla morte di Cleopatra, dopo la sconfitta ad Azio. Alla morte di Teodosio I (395) l'Egitto entrò definitivamente a far parte della Impero romano d'Oriente fino alla conquista araba del 641.

La seconda guerra punica (chiamata anche, fin dall'antichità, guerra annibalica) fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., dal 218 a.C. al 202 a.C., prima in Europa (per sedici anni) e successivamente in Africa. La guerra cominciò per iniziativa dei Cartaginesi, che intendevano recuperare la potenza militare e l'influenza politica perduta dopo la sconfitta subita nella prima guerra punica; è stata considerata anche dagli storici antichi il conflitto armato più importante dell'antichità per il numero delle popolazioni coinvolte, per i suoi costi economici e umani, soprattutto per le decisive conseguenze sul piano storico, politico e quindi sociale dell'intero mondo mediterraneo.Contrariamente alla prima guerra punica, che fu combattuta e vinta essenzialmente sul mare, la seconda fu caratterizzata soprattutto da grandi battaglie terrestri con movimenti di masse enormi di fanterie, elefanti e cavalieri; le due parti misero in campo anche grandi flotte che tuttavia svolsero principalmente missioni di trasporto di truppe e rifornimenti. Il condottiero cartaginese Annibale Barca fu indubbiamente la personalità più importante della guerra; egli riuscì a invadere l'Italia e a infliggere una serie di grandi sconfitte agli eserciti romani, rimanendo in campo nella penisola per oltre quindici anni senza essere sconfitto; Tuttavia, anche se la narrazione tradizionale della guerra si concentra soprattutto sulla campagna di Annibale dalla Spagna cartaginese al sud Italia, in realtà tutto il Mediterraneo fu direttamente e indirettamente coinvolto nel conflitto fra Roma e Cartagine. Teatro di scontri terrestri furono Spagna, Sicilia, Sardegna, Gallia cisalpina, Italia, Illiria, la Grecia, l'Africa. Il conflitto venne deciso alla fine a favore di Roma proprio dalle brillanti vittorie in Spagna e Africa di Publio Cornelio Scipione Africano. Alcuni studiosi hanno definito la seconda guerra punica "la prima guerra mondiale dell'antichità".

Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello che si alterna alle stesse. ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni il testo della prima. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia Reale, che era il brano ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

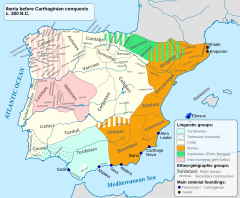

La conquista romana della Spagna iniziò nel 218 a.C. e terminò con la conquista romana dell'intera penisola iberica, chiamata Hispania dai Romani, ad opera dell'imperatore Ottaviano Augusto nel 17 a.C. Molto prima della prima guerra punica, tra l'VIII e il VII secolo a.C. i Fenici (e successivamente i Cartaginesi) erano già apparsi nella parte meridionale della Penisola iberica, così come a est e a sud dell'Ebro. I loro numerosi avamposti commerciali lungo le coste fornivano uno sbocco per il commercio mediterraneo di minerali e altre risorse dell'Iberia preromana. Tuttavia tali insediamenti, seppur generalmente costituiti da poco più di un deposito e un molo, oltre a favorire le esportazioni, introdussero nella Penisola prodotti e manufatti provenienti dalle opposte sponde mediterranee, causando indirettamente il diffondersi nelle culture locali di caratteristiche tipicamente orientali. Durante il VII secolo a.C., i Greci avevano stabilito le loro prime colonie sulle rive mediterranee del nord della penisola. Muovendo da Massalia (Marsiglia), fondarono le città di Emporion (Ampurias) e Roses, benché fossero all'epoca già largamente presenti in tutti i centri principali della regione costiera anche senza appoggiarsi a centri stanziali permanenti. Parte dei traffici greci era trasportato da vettori commerciali fenici, sia in entrata che in uscita dalla penisola. Per la sua natura di potenza commerciale del Mediterraneo occidentale, Cartagine era naturalmente interessata ad espandersi in direzione della Sicilia e della parte meridionale della Penisola italica. Il crescere della sua influenza creò ben presto frizioni con Roma, e il confliggere degli opposti interessi commerciali sfociò nelle Guerre Puniche, delle quali la prima si concluse con un instabile armistizio e una situazione di sostanziale stallo. Il permanere di una reciproca ostilità condusse alla seconda guerra punica, che dopo dodici anni di scontri si concluse con la definitiva conquista romana del sud e dell'est della penisola iberica. Successivamente, la decisiva sconfitta di Zama avrebbe estromesso Cartagine dal proscenio della storia antica. Malgrado la sconfitta totale dei loro rivali mediterranei, i Romani avrebbero comunque impiegato altri due secoli a controllare l'intera Penisola, anche a causa di una aggressiva politica espansionistica, che procurò loro l'ostilità della quasi totalità delle tribù iberiche dell'interno. Gli abusi e le violenze commesse dalle armate romane sulle popolazioni crearono un forte sentimento antiromano, e solo dopo anni di sanguinose battaglie i popoli indigeni dell'Hispania vennero schiacciati dal potere militare e culturale latino, che li cancellò dalla storia del mondo.

La battaglia di Azio (2 settembre 31 a.C.) fu una battaglia navale che concluse la guerra civile tra Ottaviano e Marco Antonio; quest'ultimo era alleato al regno tolemaico d'Egitto di Cleopatra. La battaglia navale fu vinta dalla flotta di Ottaviano guidata con abilità da Marco Vipsanio Agrippa soprattutto per la scarsa decisione di Marco Antonio che si fece convincere da Cleopatra a rinunciare al combattimento, mentre l'esito era ancora incerto, e a fuggire con il tesoro dell'esercito verso l'Egitto con una parte delle navi.