- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia dell'Islam in Italia va iscritta all'interno dell'espansionismo verso l'Europa dei potentati musulmani maghrebini a partire dal VII secolo. Rispetto alla penisola iberica, la presenza musulmana sulla penisola italiana è stata effimera ed il controllo sulla Sicilia è stato stabile soltanto dal 965 fino al 1061, ma le incursioni, per pirateria, guerra di corsa e invasione, sono continuate fino al XVI secolo per opera dei Turchi.

La Spagna, ufficialmente Regno di Spagna (in spagnolo e galiziano: Reino de España, in basco: Espainiako Erresuma, in dialetto aranese: Regne d'Espanha, in catalano e valenciano: Regne d'Espanya), è uno Stato membro dell'Unione europea (dal 1º gennaio 1986) e della NATO (dal 1982). Organizzata sotto forma di monarchia parlamentare, la Spagna è situata nell'Europa sud-occidentale e ha una superficie di 505 514 km², conta 47 431 256 abitanti (dati del 2020) e occupa l'84,5% del territorio della penisola iberica, condivisa con Portogallo, Andorra e Gibilterra. Confina a nord-est con la Francia (da cui è separata dalla catena dei Pirenei) e Andorra, a sud con il mar Mediterraneo e con Gibilterra (piccolo possedimento del Regno Unito), a ovest con il Portogallo e con il Marocco (tramite le città autonome di Ceuta e Melilla, sue exclavi). Ha dei contenziosi con il Portogallo per la cittadina di Olivenza e per le isole Selvagge, situate tra Madera e le Canarie, con il Regno Unito per Gibilterra, e con il Marocco per Ceuta e Melilla. Alla Spagna appartiene infine l'exclave di Llívia, così come l'isola dei Fagiani nel fiume Bidasoa (in codominio con la Francia). Dal 1561, eccetto che per un breve periodo tra il 1601 e il 1606, la capitale è Madrid, che con più di tre milioni di abitanti (circa sei milioni nell'area metropolitana) è anche la città più popolosa. La lingua ufficiale dello Stato è lo spagnolo. A livello locale il catalano, il valenciano, l'aranese (un dialetto guascone dell'occitano) in una valle della Catalogna, il galiziano e il basco, godono tutti di uno status di coufficialità, garantito dalla Costituzione spagnola e dalle legislazioni autonomiche nei rispettivi territori di diffusione nelle comunità autonome. Anche l'asturiano, il leonese e l'aragonese, pur non godendo rispettivamente nelle Asturie, in Castiglia e León e in Aragona di un regime di coufficialità con lo spagnolo sono oggetto di una particolare protezione da parte delle autorità locali. Altre lingue parlate nel paese non hanno riconoscimento ufficiale. In alcune fasi importanti della storia europea la Spagna ha detenuto un ruolo significativo, come nel periodo della Reconquista, nel quale i regni cristiani delle regioni interne della Penisola iberica hanno progressivamente respinto dal territorio l'occupante arabo-berbero che, insediatosi con il califfato e con le successive dinastie, era stato presente nel sud di Iberia dall'VIII secolo d.C., sino al definitivo allontanamento nel 1492, a opera di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Dagli inizi del XVI secolo fino al secondo decennio del XIX secolo circa, la monarchia spagnola è stata a capo di un vasto impero coloniale, che si estendeva in tutti e 5 i continenti. Ridottosi drasticamente in estensione e popolazione, tale impero riuscì tuttavia a sopravvivere fino alla fine del XIX secolo (guerra ispano-americana) e oltre. Tra il 1808 e il 1812 la vittoriosa ribellione del popolo spagnolo contro Giuseppe Bonaparte, che Napoleone aveva insediato sul trono di Spagna per annettersi di fatto anche la penisola iberica, pose le basi per l'avvio della lenta rinascita e modernizzazione della Spagna, processo ultimatosi con l'entrata del Paese nella Comunità europea nel 1986.

Erano detti sefarditi (dall'ebraico ספרד - Sefarad, "Spagna") gli ebrei abitanti la penisola iberica. Nel Tanakh, l'insieme dei libri che compongono la bibbia ebraica, nel libro di Abdia (Haftarah di Vayishlach), e solo qui in tutto il Tanakh, troviamo il termine Sepharad per indicare una non meglio identificata città vicino-orientale. Tale luogo è tuttora dibattuto, ma "Sefaràd" fu identificata da ebrei successivi come la penisola iberica e ancora significa "Spagna" o "spagnolo" in ebraico moderno. Si riferisce quindi alle comunità ebraiche che vivevano nella penisola iberica fino all'espulsione dalla Spagna e dal Portogallo al termine della Reconquista; si può anche riferire a coloro che usano lo stile sefardita nella loro liturgia, o si definiscono sefarditi per le tradizioni e usanze che mantengono, provenienti dal periodo iberico: in base a ciò, il termine ebreo sefardita indica la persona che segue la Halakhah sefardita.

La seconda guerra punica (chiamata anche, fin dall'antichità, guerra annibalica) fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., dal 218 a.C. al 202 a.C., prima in Europa (per sedici anni) e successivamente in Africa. La guerra cominciò per iniziativa dei Cartaginesi, che intendevano recuperare la potenza militare e l'influenza politica perduta dopo la sconfitta subita nella prima guerra punica; è stata considerata anche dagli storici antichi il conflitto armato più importante dell'antichità per il numero delle popolazioni coinvolte, per i suoi costi economici e umani, soprattutto per le decisive conseguenze sul piano storico, politico e quindi sociale dell'intero mondo mediterraneo.Contrariamente alla prima guerra punica, che fu combattuta e vinta essenzialmente sul mare, la seconda fu caratterizzata soprattutto da grandi battaglie terrestri con movimenti di masse enormi di fanterie, elefanti e cavalieri; le due parti misero in campo anche grandi flotte che tuttavia svolsero principalmente missioni di trasporto di truppe e rifornimenti. Il condottiero cartaginese Annibale Barca fu indubbiamente la personalità più importante della guerra; egli riuscì a invadere l'Italia e a infliggere una serie di grandi sconfitte agli eserciti romani, rimanendo in campo nella penisola per oltre quindici anni senza essere sconfitto; Tuttavia, anche se la narrazione tradizionale della guerra si concentra soprattutto sulla campagna di Annibale dalla Spagna cartaginese al sud Italia, in realtà tutto il Mediterraneo fu direttamente e indirettamente coinvolto nel conflitto fra Roma e Cartagine. Teatro di scontri terrestri furono Spagna, Sicilia, Sardegna, Gallia cisalpina, Italia, Illiria, la Grecia, l'Africa. Il conflitto venne deciso alla fine a favore di Roma proprio dalle brillanti vittorie in Spagna e Africa di Publio Cornelio Scipione Africano. Alcuni studiosi hanno definito la seconda guerra punica "la prima guerra mondiale dell'antichità".

Il regno visigoto fu un regno dell'Europa occidentale tra il V e l'VIII secolo, uno degli stati successori dell'Impero romano, originariamente creato dall'insediamento dei Visigoti in Aquitania (Gallia meridionale). I Visigoti si stabilirono qui su decisione del governo romano, per poi espandersi conquistando la penisola iberica. Il regno rimase indipendente dall'Impero bizantino, il cui tentativo di ristabilire l'autorità romana in Iberia (Spagna) fallì. All'inizio del VI secolo, i Franchi conquistarono tutta la porzione gallica del regno tranne la Settimania. L'intero regno collassò durante l'invasione musulmana proveniente dal Marocco, e alla fine il Regno delle Asturie assunse l'eredità del regno visigoto. Il regno era condotto da un monarca eletto, obbligatoriamente di stirpe gota, tramite i consigli datogli dal Senato formato da vescovi e magnati laici. Nonostante numerosi re abbiano tentato di stabilire delle linee ereditarie, nessuno ci riuscì. I primi re furono ariani e si scontrarono con la Chiesa Romana, ma dopo la conversione dei Visigoti avvenuta al Concilio di Toledo la Chiesa esercitò un'enorme influenza sulle questioni secolari. I Visigoti svilupparono la più ampia legislazione secolare dell'Europa occidentale, la Liber Iudiciorum, che fornì le basi del diritto spagnolo medievale.

Publio Cornelio Scipione Africano (in latino: Publius Cornelius Scipio Africanus; Roma, 236 a.C. – Liternum, 183 a.C.), noto anche semplicemente come Scipione l'Africano (Scipio Africanus), è stato un politico e militare romano, appartenente alla gens Cornelia. Si guadagnò il cognomen ex virtute di "Africano" a seguito della vittoriosa campagna in Africa, durante la quale sconfisse il generale cartaginese Annibale nella battaglia di Zama. Viene comunemente chiamato Africano maggiore per differenziarlo dal suo omonimo Publio Cornelio Scipione Emiliano, detto "Africano minore", che distrusse Cartagine a seguito di un lungo assedio nel 146 a.C.

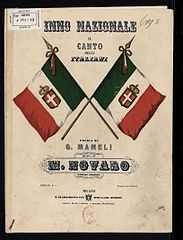

Il Canto degli Italiani, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, Inno di Mameli, Canto nazionale o Inno d'Italia, è un canto risorgimentale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il testo si compone di sei strofe e un ritornello che si alterna alle stesse. ed è musicato in tempo di 4/4 nella tonalità di si bemolle maggiore. La sesta strofa riprende con poche variazioni il testo della prima. Il canto fu molto popolare durante il Risorgimento e nei decenni seguenti, sebbene dopo l'unità d'Italia (1861) come inno del Regno d'Italia fosse stata scelta la Marcia Reale, che era il brano ufficiale di Casa Savoia. Il Canto degli Italiani era infatti considerato troppo poco conservatore rispetto alla situazione politica dell'epoca: Fratelli d'Italia, di chiara connotazione repubblicana e giacobina, mal si conciliava con l'esito del Risorgimento, che fu di stampo monarchico. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia diventò una repubblica e il Canto degli Italiani fu scelto, il 12 ottobre 1946, come inno nazionale provvisorio, ruolo che ha conservato anche in seguito rimanendo inno de facto della Repubblica Italiana. Nei decenni si sono susseguite varie iniziative parlamentari per renderlo inno nazionale ufficiale, fino a giungere alla legge nº 181 del 4 dicembre 2017, che ha dato al Canto degli Italiani lo status di inno nazionale de iure.

La battaglia di Zama fu l'ultima battaglia della seconda guerra punica e determinò il definitivo ridimensionamento di Cartagine quale potenza militare e politica del Mar Mediterraneo. Fu combattuta il 19 ottobre 202 a.C. fra truppe romane e cartaginesi nella località di Zama.