- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il taoismo o daoismo, (道教 pinyin: dàojiào, "dottrina del Tao") designa le dottrine a carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III secolo a.C.), sia la religione taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C.. Non possiede un insegnamento fondamentale come il confucianesimo o un credo e pratica unitari. È principalmente una religione cosmica, centrata sul posto e la funzione dell'essere umano, di tutte le creature e dei fenomeni in esso. Nel tempo se ne sono sviluppate diverse scuole e interpretazioni. Nonostante la distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori religioni al mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie religioni fino all'arrivo del buddhismo nei primi secoli dopo Cristo (la prima introduzione del buddismo in Cina sarebbe avvenuta nel 64 d.C.), quando opposero al Fójiào (佛教, gli insegnamenti del Buddha), il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Più precisamente nell'epoca preimperiale (antecedente al III secolo a.C.) il termine "dàojiào" era utilizzato dai seguaci di Mozi per designare i confuciani. Solo dal quinto secolo in avanti vediamo utilizzato questo termine per intendere la dottrina del Dao. Allo stesso modo, Farzeen Baldrian e T.H. Barret rammentano come gli studiosi classificatori del periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, scuola daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: Ancora il termine daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese. Esso verrebbe utilizzato in tal modo solo negli scritti occidentali.Ulteriore fonte di complessità nell'approccio al daoismo, è il sostanziale pregiudizio sorto fin dai primi contatti con religiosi occidentali che spesso videro in tale religione una corrente fortemente degenerata. Tale visione è andata via via stemperandosi nel tempo, raggiungendo forse attualmente un certo distacco.

Il Buddhismo Nichiren (in lingua giapponese detto Hokke-shū, 法華宗, cioè "scuola del Loto", originariamente Nichiren-shū, 日莲宗, "scuola di Nichiren") è l'insieme di scuole buddhiste mahāyāna giapponesi che fanno riferimento alla figura e agli insegnamenti del monaco buddhista Nichiren (日蓮, 1222-1282), vissuto in Giappone nel XIII secolo. Queste scuole sorgono direttamente dalla sua figura storica di monaco riformatore, ordinato secondo la piattaforma monastica della scuola Tendai. Il loro lignaggio monastico è fatto risalire direttamente al Buddha Śākyamuni e al bodhisattva Bhaiṣajyarāja ("Re della Medicina", giapp. 藥王 Yakuō) e ripercorre il lignaggio della scuola cinese Tiāntái arrivando al fondatore della scuola giapponese Tendai, Saichō, e infine a Nichiren ritenuto a sua volta la manifestazione del bodhisattva Viśiṣṭacāritra (giapp. 上行意 Jōgyō). Le dottrine di queste scuole hanno in comune la venerazione e lo studio del Sutra del Loto (sanscrito Saddharmapundarīkasūtra, giapp. 妙法蓮華經 Myōhō renge kyō o Hokkekyō), considerato il più importante e completo insegnamento buddhista, lo studio dei relativi commentari da parte dei maestri cinesi di scuola Tiāntái, Zhìyǐ (智顗, 538-597), Guàndǐng (灌頂, 561-632) e Zhànrán (湛然, 711-782) nonché dello stesso Saichō. Inoltre venerano la pergamena del gohonzon, lo stesso Nichiren e il Buddha eterno rappresentato da Śākyamuni (con l'eccezione della Nichiren Shōshū che considera Nichiren un buddha e non un bodhisattva). La pratica principale è la recitazione del mantra Namu myōhō renge kyō (detto odaimoku o daimoku) davanti allo stesso gohonzon. Seppure siano state oggetto di dure persecuzioni religiose, la vitalità delle scuole del Buddhismo Nichiren è comunque dimostrata dal fatto che esse sono sempre riuscite a rinascere e a diffondersi, e rappresentano oggi il ramo di insegnamento buddhista relativamente più diffuso in Giappone, con oltre 35 milioni di seguaci (pressappoco il 28 % della popolazione nipponica) e circa 7.000 tra templi e monasteri, assieme al buddhismo di Nara, alla Jodo-shu e al buddhismo Zen (spesso intrecciati fra essi e con lo shintoismo in un particolare amalgama sincretico detto shinbutsu-shūgō). Nel 34 % dei giapponesi che ha dichiarato nel 2008 di essere esplicitamente e solamente buddhista, la scuola di Nichiren rappresenta quindi la maggioranza assoluta.. Secondo altre stime è di poco superato dalla scuola amidista. Assieme allo Zen è anche una delle forme di buddhismo più diffuse nel mondo fuori dall'Asia, specialmente tramite la scuola laica Soka Gakkai che ha circa 12 milioni di membri (8 milioni in Giappone e 4 milioni nel resto del mondo, 70.000 in Italia).

La soteriologia (dal greco σωτηρία - sōtēria -, "salvezza", e da λόγος - logos -, "parola", "ragione" o "principio"), nell'ambito della storia delle religioni, è lo studio della salvezza nel senso di liberazione da uno stato o una condizione non desiderata.Per alcune religioni o dottrine filosofiche si parla di salvezza nel senso della liberazione dal male e dalle conseguenze della morte o come sopravvivenza dell'anima. Molte religioni enfatizzano la salvezza in un modo o nell'altro, e in questi termini hanno le loro rispettive soteriologie. Nella teologia cristiana la soteriologia ha assunto il significato di riflessione sul valore della redenzione operata da Cristo attraverso il suo sacrificio, liberando l'umanità dal peccato originale. Alcune soteriologie riguardano principalmente le relazioni o l'unione con Dio (o gli dèi); altre enfatizzano più fortemente il coltivare la conoscenza o la virtù. Le varie soteriologie inoltre si differenziano in base a quale tipo di salvezza promettono.

La valutazione di quali siano le religioni maggiori, ovvero le principali religioni del mondo, può essere fatta con una pluralità di metodi; in molti casi, le affermazioni sull'importanza relativa di una religione riflettono un particolare punto di vista (molti aderenti ad una religione considerano la propria fede più influente o diffusa di quanto non sia in realtà). Due metodi sono utilizzati in questa voce: numero di aderenti e definizione usata dagli studiosi delle religioni. Per le relazioni tra di esse si vedano le voci pluralismo religioso e dialogo interreligioso. Anche se non sono religioni, nelle statistiche però compaiono anche gli atei e gli agnostici (considerati non religiosi, circa il 16% dell'umanità al 2005).

Una conversione (propriamente conversione religiosa) è l'adozione di un nuovo credo religioso, differente da quello che si possedeva precedentemente: l'individuo che sceglie tale cambiamento è detto convertito (talvolta proselito). La conversione è legata al proselitismo, cioè all'atto con cui si prova a convertire un individuo: tale termine ha assunto negli ultimi tempi una forte connotazione negativa, sconosciuta in tutte le epoche precedenti.

Nella spiritualità e nelle religioni la contemplazione è una pratica che affianca la preghiera e la meditazione, con le quali presenta punti di affinità.

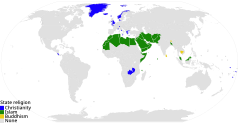

La religione di Stato è un credo religioso imposto da uno Stato a tutti i cittadini o che, comunque, goda di un particolare riconoscimento a livello istituzionale rispetto ad altre religioni presenti nel territorio. Uno Stato che ha una religione di Stato è anche detto Stato confessionale. L'imposizione di religioni di Stato fu molto frequente nell'età antica, dall'Antico Egitto al Giappone imperiale, fino all'Impero Romano.

Il buddhismo theravāda (pāli: थेरवाद, theravāda; sanscrito: स्थविरवाद, sthaviravāda, letteralmente "scuola degli anziani") è la forma di buddhismo dominante nell'Asia meridionale e nel Sud-est asiatico, in modo particolare in Sri Lanka, Thailandia, Cambogia, Birmania e Laos, ma vi sono minoranze di buddhisti theravāda anche in Bangladesh, India, Cina e Vietnam. È la più antica scuola buddhista tra quelle tuttora esistenti, originata da una delle prime e più importanti scuole nate dall'insegnamento di Siddhārtha Gautama, in particolare dalla dottrina Vibhajyavāda ("dottrina dell'analisi"), a sua volta originatasi intorno al III secolo a.C. da una divisione dalla scuola Sthaviravāda o "scuola degli anziani", entrambe due scuole del buddhismo dei Nikāya. Le più antiche testimonianze di questa scuola ne collocano il primo centro nella città indiana di Pāṭaliputta, l'odierna Patna, da dove si diffuse in seguito nella città di Kosambi e nel regno di Avantī (nella attuale Ujjain) e in altri luoghi dell'India occidentale. Un'iscrizione a Sārnāth e una a Nagarjunakoṇḍa ne testimoniano la presenza già nei primi tempi in cui il Buddhismo raggiunse queste città. Dall'India occidentale, il Theravāda si diffuse nell'India del sud affermandosi a Kāñcī (l'odierna Kanchipuram), per poi raggiungere infine l'isola dello Sri Lanka, dove ebbe un centro fondamentale per la sopravvivenza della sua ortodossia dottrinale nel monastero Mahāvihāra di Anurādhapura. Gli adepti possono essere definiti sthaviravāda o theravāda poiché il termine thera (in pāli) e il termine sthavira (in sanscrito) hanno il medesimo significato: "vecchio, autorevole". La dottrina, infatti, secondo questa tradizione, appartiene ai monaci anziani e venerandi, quelli che più s'avvicinavano al Buddha Shakyamuni e che più di tutti rifuggirono da ogni innovazione di tipo teorico. I theravāda sostengono quindi, come numerose altre scuole buddhiste per le rispettive dottrine, che la loro dottrina corrisponda in pieno a quella enunciata dal Buddha Shakyamuni. Rifiutano generalmente i sutra Mahayana e i loro testi sacri costuiscono il canone Pāli, come compilato durante il terzo concilio tenutosi durante il regno di Ashoka (circa due secoli dopo la morte del Buddha), sovrano indiano Maurya del III secolo a.C. e membro laico della Vibhajyavāda.