- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

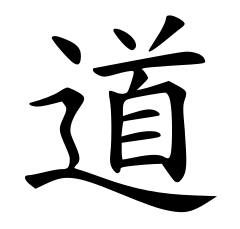

Il taoismo o daoismo, (道教 pinyin: dàojiào, "dottrina del Tao") designa le dottrine a carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III secolo a.C.), sia la religione taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C.. Non possiede un insegnamento fondamentale come il confucianesimo o un credo e pratica unitari. È principalmente una religione cosmica, centrata sul posto e la funzione dell'essere umano, di tutte le creature e dei fenomeni in esso. Nel tempo se ne sono sviluppate diverse scuole e interpretazioni. Nonostante la distribuzione ubiquitaria in Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori religioni al mondo. Come ricorda Stephen R. Bokenkamp i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie religioni fino all'arrivo del buddhismo nei primi secoli dopo Cristo (la prima introduzione del buddismo in Cina sarebbe avvenuta nel 64 d.C.), quando opposero al Fójiào (佛教, gli insegnamenti del Buddha), il Dàojiào (道教, gli insegnamenti del Tao). Più precisamente nell'epoca preimperiale (antecedente al III secolo a.C.) il termine "dàojiào" era utilizzato dai seguaci di Mozi per designare i confuciani. Solo dal quinto secolo in avanti vediamo utilizzato questo termine per intendere la dottrina del Dao. Allo stesso modo, Farzeen Baldrian e T.H. Barret rammentano come gli studiosi classificatori del periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, scuola daoista) autori ed opere a loro precedenti. Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: Ancora il termine daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese. Esso verrebbe utilizzato in tal modo solo negli scritti occidentali.Ulteriore fonte di complessità nell'approccio al daoismo, è il sostanziale pregiudizio sorto fin dai primi contatti con religiosi occidentali che spesso videro in tale religione una corrente fortemente degenerata. Tale visione è andata via via stemperandosi nel tempo, raggiungendo forse attualmente un certo distacco.

Una conversione (propriamente conversione religiosa) è l'adozione di un nuovo credo religioso, differente da quello che si possedeva precedentemente: l'individuo che sceglie tale cambiamento è detto convertito (talvolta proselito). La conversione è legata al proselitismo, cioè all'atto con cui si prova a convertire un individuo: tale termine ha assunto negli ultimi tempi una forte connotazione negativa, sconosciuta in tutte le epoche precedenti.

Nella spiritualità e nelle religioni la contemplazione è una pratica che affianca la preghiera e la meditazione, con le quali presenta punti di affinità.

Il buddhismo (in sanscrito: buddha-śasana), o più comunemente buddismo, è una delle religioni più antiche e più diffuse al mondo. Originato dagli insegnamenti dell'asceta itinerante indiano Siddhārtha Gautama (VI, V sec. a.C.), comunemente si compendia nelle dottrine fondate sulle quattro nobili verità (sanscrito: Catvāri-ārya-satyāni). Con il termine buddhismo si indica quindi quell'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazioni di queste dottrine, che si sono evolute in modo anche molto eterogeneo e diversificato. Sorto nel VI-V secolo a.C. come disciplina spirituale assunse nei secoli successivi i caratteri di dottrina filosofica e, secondo alcuni autori, di religione "ateistica", intendendo con quest'ultimo termine non la negazione dell'esistenza degli dei (deva), quanto piuttosto il fatto che la devozione ad essi, fatto comunque considerato positivo, non condurrebbe alla liberazione ultima. Altri considerano i libri sacri buddhisti (Canone pāli, Canone cinese e Canone tibetano) testi che non divinizzano Siddhārtha Gautama Buddha sakyamuni, ma Adi-Buddha o Buddha eterno, concetti buddhisti equivalenti a Dio; tuttavia non è una concezione affine a quella della divinità in senso occidentale, quanto, nel buddhismo Mahāyāna, il principio della buddhità, raffigurato a volte nelle figure dei Buddha come Vairocana o Amitabha, manifestatosi storicamente come Gautama. Il Mahāyāna venera anche i bodhisattva, esseri vicini all'illuminazione. A partire dall'India il buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XIX secolo, anche in Occidente.

Tommaso da Kempis, al secolo Thomas Hemerken (Tommaso Malleolo in Italiano) (Kempen, 1380 circa – Zwolle, 25 luglio 1471), è stato un monaco cristiano e mistico tedesco, noto soprattutto per essere il presunto autore del De imitatione Christi (Imitazione di Cristo).

Imitazione di Cristo (titolo originale in latino: De Imitatione Christi) è, dopo la Bibbia, il testo religioso più diffuso di tutta la letteratura cristiana occidentale. Il testo è in lingua latina e ne è sconosciuto l'autore. La rosa di nomi a cui attribuire l'opera è, sostanzialmente, ridotta a tre figure: il frate agostiniano Tommaso da Kempis, Jean Gerson e Giovanni Gersen.Scritta durante il periodo medievale, l'opera ha per oggetto la via da percorrere per raggiungere la perfezione ascetica, seguendo le orme di Gesù (Christomimesis).

L'anabattismo (da non confondere con il successivo battismo), in greco ἀνα (di nuovo) +βαπτίζω (battezzare), ovvero ribattezzatori, in tedesco Wiedertäufer, è un movimento religioso di matrice cristiana nato in Europa nel XVI secolo, nell'ambito della Riforma protestante. Il loro nome è tra altri, Fratelli in Cristo e talvolta Chiesa di Dio.

L‘amore di Cristo è un elemento centrale della fede e teologia cristiane. Si riferisce sia all'amore di Gesù Cristo per l'umanità, sia all'amore dei cristiani per Cristo. Questi due aspetti non sono distinti nella dottrina cristiana — l'amore per Cristo è un riflesso del suo amore per i propri seguaci.Il tema dell'amore è un elemento fondamentale degli scritti giovannei. Nel Vangelo di Giovanni, la Pericope del Buon Pastore (Giovanni 10:1-21) simbolizza il sacrificio di Gesù basato sul suo amore. In questo vangelo, l'amore per Cristo risulta dal seguire i suoi comandamenti, espressi nel suo "Discorso di commiato" (Giovanni 14:23) che afferma: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola". Nella Prima lettera di Giovanni (4:19), la natura riflessiva di questo amore è enfatizzato: "Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo", esprimendo l'amore per Cristo come rifrazione dell'amore di Cristo. Verso la fine dell'Ultima Cena, Gesù dà ai propri discepoli un nuovo comandamento: L'amore di Cristo inoltre è un motivo delle lettere di Paolo. Il tema basilare della Lettera agli Efesini è quello di Dio Padre che inizia l'opera di salvezza tramite Cristo che volontariamente si sacrifica in amore e obbedienza al Padre. Efesini 5:25 asserisce: "Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei". Efesini 3:17-19 collega l'amore di Cristo alla conoscenza di Cristo e considera l'amore per Cristo una necessità per conoscerlo: Molte figure cristiane di spicco hanno descritto e spiegato l'amore di Cristo. Agostino d'Ippona ha scritto che "il comune amore della verità unisce le persone, il comune amore di Cristo unisce tutti i cristiani". Benedetto da Norcia voleva che i suoi monaci "non anteponessero nulla all'amore di Cristo". Tommaso d'Aquino affermò che sebbene sia Cristo che Dio Padre avessero avuto il potere di fermare coloro che uccisero Cristo sul Calvario, nessuno dei due lo fece, a causa della perfezione dell'amore di Cristo. L'Aquinate opinava anche che, poiché "l'amore perfetto" scaccia il timore, Cristo non ebbe paura, perché il suo amore era del tutto perfetto. Teresa d'Avila reputava che l'amore perfetto fosse un'imitazione dell'amore di Cristo.