- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Torino (AFI: /toˈrino/, ; Turin in piemontese) è un comune italiano di 853 383 abitanti, quarto comune italiano per popolazione e capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Piemonte. Cuore di un'area metropolitana con 2 milioni di abitanti su una superficie approssimativa di circa 2 300 km², Torino è il terzo complesso economico-produttivo del Paese e costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d'Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti aree ed edifici inclusi in due beni protetti dall'UNESCO: alcuni palazzi e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte (patrimonio dell'umanità) e l'area delle colline del Po (riserva della biosfera). Città dalla storia bimillenaria, fu fondata probabilmente nei pressi della posizione attuale, attorno al III secolo a.C., dai Taurini, quindi trasformata in colonia romana da Augusto col nome di Iulia Augusta Taurinorum nel I secolo a.C.. Dopo il dominio ostrogoto, fu capitale di un importante ducato longobardo, per poi passare, dopo essere divenuta capitale di marca carolingia, sotto la signoria nominale dei Savoia nell'XI secolo. Città dell'omonimo ducato, nel 1563 ne divenne capitale. Dal 1720 fu capitale del Regno di Sardegna (anche se solo de facto fino alla fusione perfetta del 1847, quando lo divenne anche formalmente), Stato che nel XIX secolo avrebbe portato all'unificazione italiana e che fece di Torino la prima capitale del Regno d'Italia (dal 1861 al 1865). Sede nel 2006 dei XX Giochi olimpici invernali, città natale di alcuni fra i maggiori simboli del Made in Italy nel mondo, come il Martini, il cioccolato gianduja e il caffè espresso, è il fulcro dell'industria automobilistica italiana, nonché importante centro dell'editoria, del sistema bancario e assicurativo, delle tecnologie dell'informazione, del cinema, dell'enogastronomia, del settore aerospaziale, del disegno industriale, dello sport e della moda.

Le arti marziali cinesi, chiamate in Cina wushu (cinese semplificato: 武术; cinese tradizionale: pinyin: wǔshù; Wade-Giles: wu3-shu4; da 武 wǔ “spedizione militare, guerra” e 术 shù “arte, metodo, tecnica”) o anche kungfu (cinese: 功夫; pinyin: gōngfu; Wade-Giles: kung-fu; “abilità”, con sottinteso riferimento all'ambito marziale) sono la totalità degli stili e dei metodi delle arti marziali nate in Cina, patrimonio ed eredità della cultura e della tradizione del popolo cinese. La prima menzione del termine wushu (武术) risale alla dinastia Liang (梁) (502-557) ed è contenuta nella Raccolta letteraria del principe ereditario Zhaoming (昭明太子文选 Zhaoming taizi wenxuan) Nel 1927 con la fondazione della “Palestra Centrale d'Arte Nazionale di Nanchino” (南京中央国术馆 Nanjing zhongyang guoshuguan) si afferma l'espressione guoshu “arte nazionale” (cinese tradizionale: 國術; cinese semplificato: 国术; pinyin: guóshù; Wade-Giles: kuo2-shu4), abbreviazione di Zhōngguó wǔshù (cinese tradizionale: 中國武術; cinese semplificato: 中国武术) “arti marziali cinesi”, ancora oggi parzialmente in uso nella Repubblica di Cina (Taiwan). Riscoperto in epoca Qing (清1644-1911) il vocabolo wushu viene utilizzato nel primo periodo repubblicano (1911-1948) ed adottato definitivamente dalla Repubblica Popolare Cinese nel 1956 con la fondazione della “Associazione Cinese Wushu” (中国武术协会 Zhongguo wushu xiehui). Ad oggi l'impiego del termine wushu non è ancora universale, causa la giovane storia mondiale della disciplina e l'uso invalso di altri nomi per rappresentarla. Tra essi, oltre al già citato guo-shu (pinyin: guóshù) – di uso sempre più limitato – il più diffuso è gongfu (功夫, pinyin: gōngfu; Wade-Giles: kung1-fu) “abilità, maestria”. Pur non essendo sinonimo di arte marziale, il termine gongfu lo è divenuto per estensione, in quanto il “raggiungimento dell'abilità” (xia gongfu 下功夫) è l'obiettivo ultimo e irrinunciabile della pratica dell'arte marziale.

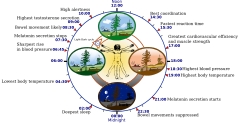

Il ritmo circadiano, in cronobiologia e in cronopsicologia, è un ritmo caratterizzato da un periodo di circa 24 ore. Il termine "circadiano", coniato da Franz Halberg, viene dal latino circa diem e significa appunto "intorno al giorno". Il primo a intuire che i ritmi osservati potessero essere di origine endogena fu lo scienziato francese Jean-Jacques d'Ortous de Mairan che nel 1729 notò che i modelli di 24 ore nei movimenti delle piante continuavano anche quando queste venivano tenute in condizioni di buio costante. Esempi sono il ritmo veglia-sonno, il ritmo di secrezione del cortisolo e di varie altre sostanze biologiche, il ritmo di variazione della temperatura corporea e di altri parametri legati al sistema circolatorio. Oltre ai ritmi circadiani sono stati identificati e studiati vari ritmi circasettimanali, circamensili, circannuali.

Il ritmo è una successione di accenti forti e deboli ed eventuali pause, intervallati nel dominio del tempo da pochi decimi di secondo a qualche secondo, che seguono, di solito ma non obbligatoriamente, uno o più modelli ciclici. È anche usato per distinguere una nota dall'altra. L'aspetto ritmico della musica, che è strettamente collegato alla danza, è molto antico, forse il più antico in assoluto: non a caso i tamburi e altri strumenti a percussione, che essendo a suono indeterminato, possono produrre solo ritmi, sono i primi strumenti musicali conosciuti e sono presenti anche presso le culture più primitive. Questo è dovuto al fatto che suoni ritmici come per esempio il tamburellare delle gocce di pioggia, lo scrosciare di un ruscello, il canto degli uccelli sono presenti in natura. Il ritmo è definito come una successione di accenti, intendendo con accento il maggior rilievo (variazione di intensità o di enfasi) che alcuni suoni hanno rispetto ad altri nell'ambito di un brano o una frase musicale. Avremo allora suoni più accentati (accento forte), meno accentati (accento debole) o non accentati. La sequenza degli accenti di un brano musicale tende normalmente a ripetersi a intervalli regolari ed è questa ripetizione che viene chiamata ritmo del brano: la più breve sequenza non periodica (quella che viene ripetuta) viene anche chiamata cellula ritmica. L'accentuazione dei suoni di un brano musicale può anche avere altre funzioni e gli accenti vengono così distinti in diversi tipi: accento metrico, ritmico, dinamico, agogico, melodico o patetico. Quando un brano è composto da più voci, umane o strumentali, il ritmo è avvertibile in misura diversa nelle varie parti: la melodia è spesso quella meno vincolata dal ritmo. In questo caso il compito di scandire il ritmo è affidato soprattutto ad alcuni strumenti che vengono collettivamente chiamati sezione ritmica. Strumenti come le percussioni, il contrabbasso e il basso elettrico, il pianoforte e la chitarra sono normalmente considerati parte della sezione ritmica, anche se possono svolgere e spesso svolgono funzioni solistiche. A volte un intero gruppo (sezione) di strumenti viene impiegato in funzione ritmica, per esempio la sezione dei violini in certi passaggi orchestrali

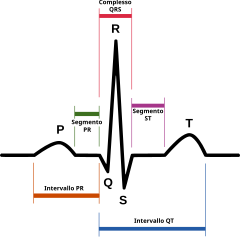

L'elettrocardiogramma (denotato con la sigla italiana ECG e anglosassone EKG) è la riproduzione grafica dell'attività elettrica del cuore registrata a livello della superficie del corpo. Sulla superficie del corpo umano (come di quello di ogni altro animale dotato di muscolo cardiaco), in particolare a livello del tronco, sono presenti campi elettrici di bassa intensità che sono principalmente dovuti alle periodiche depolarizzazioni e ripolarizzazioni del cuore. I potenziali elettrici prodotti dal muscolo cardiaco sono la somma di minime differenze di potenziale generate dalle singole cellule muscolari cardiache. Queste piccole tensioni sono registrabili attraverso un apparecchio denominato elettrocardiografo, modificato e migliorato da Willem Einthoven e Étienne-Jules Marey nel 1903 per derivazione diretta da un galvanometro a corda. Molte delle regole fissate da Einthoven sussistono in epoca moderna e costituiscono la base per interpretare molti aspetti dell'attuale ECG.Grazie alla conversione dell'energia elettrica in energia meccanica, le variazioni elettriche producono il movimento di un "meccanismo o sistema scrivente". L'energia elettrica è adeguatamente amplificata in modo da poter trascrivere escursioni abbastanza ampie che consentano la registrazione di un segnale leggibile. Le deflessioni vengono impresse su carta, che si muove a velocità costante a contatto con il sistema che riporta sulla carta le onde registrate in funzione del tempo. Contemporaneamente all'oscillazione verticale delle linee prodotte dalle variazioni di potenziale, la carta scorre verso sinistra. Questa sincronizzazione permette di riportare il movimento verticale su un piano orizzontale, registrando le oscillazioni in rapporto alla loro durata nel tempo.Nell'ECG a 12 derivazioni, quattro elettrodi sono posizionati sugli arti del paziente e sei sulla superficie del torace. Quindi il potenziale elettrico complessivo del cuore viene misurato in dodici punti ("derivazioni") e viene registrato per un determinato periodo di tempo, in genere dieci secondi. In questo modo, l'ampiezza e la direzione generali della depolarizzazione elettrica del cuore vengono catturate in ogni momento e per tutto il ciclo cardiaco.L'elettrocardiogramma è un esame di base semplice e sicuro usato per numerosissimi scopi clinici. Tra i più frequenti vi sono: misurare la frequenza e il ritmo dei battiti cardiaci, verificare le dimensioni e la posizione delle camere cardiache (ad esempio nella destrocardia), individuare la presenza di possibili danni al miocardio o al sistema di conduzione, controllare gli effetti indotti dai farmaci e verificare la buona funzionalità di un pacemaker.