- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nella teoria musicale, la sincope un effetto che interrompe o disturba il flusso regolare ritmico o armonico di un passaggio di una composizione.

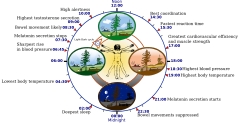

Il ritmo circadiano, in cronobiologia e in cronopsicologia, è un ritmo caratterizzato da un periodo di circa 24 ore. Il termine "circadiano", coniato da Franz Halberg, viene dal latino circa diem e significa appunto "intorno al giorno". Il primo a intuire che i ritmi osservati potessero essere di origine endogena fu lo scienziato francese Jean-Jacques d'Ortous de Mairan che nel 1729 notò che i modelli di 24 ore nei movimenti delle piante continuavano anche quando queste venivano tenute in condizioni di buio costante. Esempi sono il ritmo veglia-sonno, il ritmo di secrezione del cortisolo e di varie altre sostanze biologiche, il ritmo di variazione della temperatura corporea e di altri parametri legati al sistema circolatorio. Oltre ai ritmi circadiani sono stati identificati e studiati vari ritmi circasettimanali, circamensili, circannuali.

La notazione o semiografia musicale è il sistema che fissa per iscritto una composizione, una melodia o una qualsiasi idea di tale ordine.

Nella teoria musicale, il metro è una struttura basata sulla ricorrenza periodica di elementi accentuativi. Tale struttura può anche essere implicita, ossia non essere esplicitata ritmicamente. Essa condiziona il nostro ascolto. Da qui deriva, ad esempio, l'effetto della sincope, frutto per l'appunto di una sfasatura tra l'elemento esplicito del ritmo e quello implicito del metro. Nella notazione occidentale, la misura della battuta musicale costituisce un elemento metrico, benché gli studi di etnomusicologia abbiano dimostrato come il concetto di metro vada molto ad di là di quello di battuta. È tuttavia consuetudine equiparare le espressioni "Questo brano ha come metro 4/4 (quattro quarti)" e "Questo brano è in 4/4". La misura ha due scopi nella musica occidentale: raggruppare una serie di tempi e rappresentare il mattone di una struttura musicale più ampia come una frase. La misura di una battuta implica la struttura dell'accentuazione delle note, ove alcune sono più accentuate di altre; il cambio di tempo cambia dunque anche il modo in cui le note sono accentate. L'accento può essere ottenuto aumentando l'intensità del suono, in modo tale da evidenziare una nota rispetto alle altre.

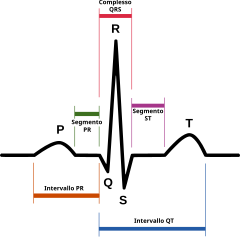

L'elettrocardiogramma (denotato con la sigla italiana ECG e anglosassone EKG) è la riproduzione grafica dell'attività elettrica del cuore registrata a livello della superficie del corpo. Sulla superficie del corpo umano (come di quello di ogni altro animale dotato di muscolo cardiaco), in particolare a livello del tronco, sono presenti campi elettrici di bassa intensità che sono principalmente dovuti alle periodiche depolarizzazioni e ripolarizzazioni del cuore. I potenziali elettrici prodotti dal muscolo cardiaco sono la somma di minime differenze di potenziale generate dalle singole cellule muscolari cardiache. Queste piccole tensioni sono registrabili attraverso un apparecchio denominato elettrocardiografo, modificato e migliorato da Willem Einthoven e Étienne-Jules Marey nel 1903 per derivazione diretta da un galvanometro a corda. Molte delle regole fissate da Einthoven sussistono in epoca moderna e costituiscono la base per interpretare molti aspetti dell'attuale ECG.Grazie alla conversione dell'energia elettrica in energia meccanica, le variazioni elettriche producono il movimento di un "meccanismo o sistema scrivente". L'energia elettrica è adeguatamente amplificata in modo da poter trascrivere escursioni abbastanza ampie che consentano la registrazione di un segnale leggibile. Le deflessioni vengono impresse su carta, che si muove a velocità costante a contatto con il sistema che riporta sulla carta le onde registrate in funzione del tempo. Contemporaneamente all'oscillazione verticale delle linee prodotte dalle variazioni di potenziale, la carta scorre verso sinistra. Questa sincronizzazione permette di riportare il movimento verticale su un piano orizzontale, registrando le oscillazioni in rapporto alla loro durata nel tempo.Nell'ECG a 12 derivazioni, quattro elettrodi sono posizionati sugli arti del paziente e sei sulla superficie del torace. Quindi il potenziale elettrico complessivo del cuore viene misurato in dodici punti ("derivazioni") e viene registrato per un determinato periodo di tempo, in genere dieci secondi. In questo modo, l'ampiezza e la direzione generali della depolarizzazione elettrica del cuore vengono catturate in ogni momento e per tutto il ciclo cardiaco.L'elettrocardiogramma è un esame di base semplice e sicuro usato per numerosissimi scopi clinici. Tra i più frequenti vi sono: misurare la frequenza e il ritmo dei battiti cardiaci, verificare le dimensioni e la posizione delle camere cardiache (ad esempio nella destrocardia), individuare la presenza di possibili danni al miocardio o al sistema di conduzione, controllare gli effetti indotti dai farmaci e verificare la buona funzionalità di un pacemaker.

La capoeira (pronuncia portoghese: /kapuˈejɾɐ/) è un'arte marziale brasiliana, caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l'armonia dei movimenti (per questo spesso scambiata per una danza). Praticamente si tratta di una sintesi di lotta, acrobazie, canti e musica mutuata dal periodo schiavista in piena colonizzazione portoghese: gli schiavi africani, destinati alle piantagioni, si allenavano nei combattimenti utilizzando tecniche di attacco e difesa, calci, prese, schive, dissimulando la lotta con elementi di danza, al fine di non insospettire i colonizzatori. Nata e diffusa inizialmente a Bahia, si è trasformata poi in una pratica spettacolare: i capoeiristi formano un grande cerchio, suonano le percussioni e incitano cantando i lottatori che a due a due si confrontano con una tecnica unica e affascinante, per molti versi simile a una danza.