- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Petronio (... – Bologna, 450) è stato un vescovo romano. Guidò la Diocesi di Bologna dal 431 al 450 circa.

Pellegrino Artusi (Forlimpopoli, 4 agosto 1820 – Firenze, 30 marzo 1911) è stato uno scrittore, gastronomo e critico letterario italiano, autore di un notissimo libro di ricette: La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.

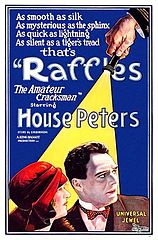

Il ladro gentiluomo è un personaggio stereotipato della letteratura popolare, in particolare del feuilleton (romanzo d'appendice) ottocentesco e del genere giallo. Nel gergo vittoriano, un "ladro gentiluomo" era un ladro particolarmente educato e istruito. Nelle cronache dell'epoca fecero scalpore gli atti di alcuni criminali dai modi signorili. Queste figure hanno in qualche modo ispirato i personaggi dei ladri gentiluomini della letteratura successiva. Un "gentiluomo" rappresenta, almeno nell'immaginario popolare, un uomo con un titolo nobiliare ereditato e relative ricchezze, che quindi non ha bisogno di lavorare per vivere. È lecito immaginare che un tale uomo non rubi al fine di ottenere il benessere materiale, ma per il gusto dell'avventura, agendo senza intenti malevoli. I ladri gentiluomini sono personaggi che agiscono raramente attraverso l'anonimato o la forza, in quanto si basano sulle proprie doti di astuzia, fascino e bella presenza per rubare gli oggetti più difficili da ottenere, a volte per mantenersi, ma anche per l'emozione dell'atto stesso. Tra i primi ladri gentiluomini nella narrativa vi sono Rocambole (dal 1857) di Pierre Alexis Ponson du Terrail, A. J. Raffles (1898) di E. W. Hornung e Arsenio Lupin (1905) di Maurice Leblanc, il più noto ladro gentiluomo della letteratura e, seppure in misura minore, del cinema e della televisione. Rocambole inizialmente è descritto come un personaggio negativo, che prima si schiera con un "cattivo" e poi lo assassina, finendo in prigione; a partire dal quarto romanzo della serie, il personaggio subisce tuttavia una drastica trasformazione: fuggito di prigione e pentito per i suoi trascorsi, diventa un vero e proprio eroe positivo, ed ha avuto una notevole influenza sui suoi successori letterari. Sia Raffles, sia Lupin utilizzano travestimenti astuti e sono superbi nel rubare, pur mantenendo un'apparenza sofisticata. Raffles ruba soprattutto quando ha bisogno di denaro. D'altro canto, Lupin ruba di più dai ricchi che non apprezzano i propri tesori d'arte e li ridistribuisce, non diversamente da un moderno Robin Hood. È proprio il leggendario arciere della foresta di Sherwood ad essere considerato il precursore del personaggio del ladro gentiluomo. Eroe popolare inglese, Robin Hood, almeno nella moderna versione della leggenda, ruba ai ricchi per dare ai poveri. È un personaggio probabilmente ispirato ad una figura storica, bandito o nobile sassone decaduto, in cui confluirono preesistenti leggende pagane. Simon Templar, alias Il Santo (1928), di Leslie Charteris, è a sua volta uno dei più raffinati ladri gentiluomini della narrativa contemporanea. Il nipote giapponese di Arsenio Lupin è protagonista della serie manga e anime Lupin III ideata da Monkey Punch.

Il Passatore, pseudonimo di Stefano Pelloni (Boncellino di Bagnacavallo, 4 agosto 1824 – Russi, 23 marzo 1851), è stato un brigante italiano, attivo nella Romagna di metà Ottocento. Fu ucciso nel marzo 1851 nei pressi di Russi dal sussidiario della Gendarmeria pontificia Apollinare Fantini. Il soprannome gli venne dal mestiere di traghettatore (o "passatore") sul fiume Lamone esercitato dal padre Girolamo; viene chiamato anche Malandri, dal cognome della donna che sposò un suo bisavolo.

La chiesa di Santa Maria Assunta è la parrocchiale di Casaglia, frazione di Bologna, in città metropolitana ed arcidiocesi di Bologna; fa parte del vicariato di Bologna Ravone.

Il brigantaggio fu un fenomeno di natura criminale, frutto dell'attività di bande di malfattori che infestavano campagne o vie di comunicazione a scopo di rapina od omicidio. Tra i crimini, particolarmente violenti, perpetrati dai briganti spiccano la grassazione, l'omicidio, l'abigeato, lo stupro, oltre che varie forme di minaccia e angherie. Sebbene il fenomeno abbia origini remote e riguardi periodi storici e territori diversi, nella storiografia italiana questo termine si riferisce generalmente alle bande armate presenti nel Mezzogiorno d'Italia tra la fine del XVIII secolo e il primo decennio successivo alla proclamazione del Regno d'Italia nel 1861. L'attività brigantesca è stata in varie occasioni strumentalmente utilizzata a fini politici, anche ricorrendo a motivazioni religiose. All'inizio del XIX secolo furono assoldati briganti e ogni genere di criminale dalle armate sanfediste del Cardinal Ruffo per abbattere la Repubblica Napoletana (1799); in seguito, il brigantaggio fu duramente represso durante la reggenza napoleonica e murattiana del Regno di Napoli, così come in linea di massima condannarono l'attività brigantesca le leggi borboniche, restando però le stesse leggi inapplicate e i briganti, grazie ai loro protettori e manutengoli e alla interessata cecità delle autorità, che anzi si servivano dei criminali come soldataglia e strumento di controllo del territorio (alleanza col potere risalente almeno al regno di Ferdinando I), continuarono ad affliggere e taglieggiare la già misera popolazione. Durante il processo risorgimentale, il neonato Regno d'Italia dovette fronteggiare tale piaga in maniera risoluta, tanto più che alcuni elementi tenevano contatti con Francesco II di Borbone, il quale cercava di recuperare il trono attraverso i briganti. In questa fase storica, più che nelle precedenti, i briganti compivano la loro attività criminosa senza motivazioni di natura sociale o politica, accomunati, banditi e sparuti gruppi di ex militari borbonici, solo dalle promesse di ricompensa da parte del re sconfitto.