- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La legislazione italiana dei beni culturali è quella parte del diritto italiano che disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e fruizione dei beni culturali. L'evoluzione normativa è risultata intensa in questo settore, soprattutto negli ultimi anni, con diversi interventi che hanno modificato la legislazione in precedenza vigente, risalente alla fine degli anni trenta del XX secolo, in particolare riguardo alla definizione di "bene culturale" e all'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze precedentemente riservate allo Stato.

Il Catalogo Biamonti è un catalogo delle opere di Ludwig van Beethoven, curato dal musicologo italiano Giovanni Biamonti. Pubblicato nel 1968, rappresenta sino ad oggi l'esperimento editoriale più ampio di classificazione dell'archivio beethoveniano. Oltre a comprendere i 138 numeri d'Opus, i 205 WoO del Catalogo Kinsky/Halm, i 335 numeri del Catalogo Hess, già precedentemente catalogati, Biamonti include una importante appendice di revisione ai tre cataloghi cosiddetti ufficiali, corredandoli di un proprio personale catalogo comprendente tutti gli ulteriori frammenti, abbozzi non utilizzati, appunti, spunti, accenni musicali vari inutilizzati sparsi nelle lettere, nei fogli d'album, nei quaderni di abbozzi e nei quaderni di conversazione conosciuti al momento della sua pubblicazione. Sotto questo profilo Biamonti nel suo catalogo risulta un tantino più radicale dello stesso Hess, introducendo un'idea più allargata e flessibile del concetto di opera musicale non necessariamente compiuta, bensì di indubbia utilità ai fini dello studio del processo compositivo del musicista.

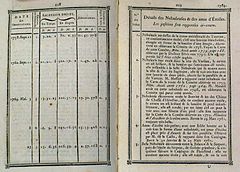

Il Catalogo di Messier è stato il primo catalogo astronomico di oggetti celesti diversi dalle stelle. Fu compilato dall'astronomo francese Charles Messier, con il nome originale Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles, e pubblicato nel 1774. Messier era un cacciatore di comete, come molti degli astronomi dei suoi tempi. Egli si occupò della compilazione del catalogo per riuscire a distinguere facilmente una nuova cometa, che si presenta al telescopio come un debole oggetto di natura nebulare, da quegli oggetti di aspetto simile che sono però fissi nel cielo, e non sono affatto comete. La prima edizione del catalogo comprendeva 45 oggetti, numerati da M1 a M45. La lista finale è di 110 oggetti, numerati da M1 a M110. Il catalogo finale fu pubblicato nel 1781 e stampato su Connaissance des Temps nel 1784. Il catalogo di Messier consiste di oggetti piuttosto brillanti, alcuni visibili addirittura ad occhio nudo; per questo motivo, è ancora oggi molto usato dagli astronomi non professionisti. Nelle carte celesti un oggetto appartenente al catalogo di Messier si riconosce dal prefisso M davanti al suo numero. Gli oggetti catalogati sono molto eterogenei: l'unico legame tra loro è di avere un aspetto diffuso e di essere relativamente brillanti. A questa descrizione corrispondono sia nebulose ed ammassi stellari molto vicini, sia grandi galassie, poste a distanze enormi.

Il Catalogo delle navi (νεῶν κατάλογος; neōn katalogos) è un passaggio del secondo libro dell'Iliade di Omero (II, 494-759) che elenca i contingenti dell'esercito acheo giunti a Troia in nave. Il catalogo indica i nomi dei comandanti di ogni contingente, il luogo di provenienza di ogni contingente, indicato a volte con un epiteto descrittivo che completa un emistichio o articola il flusso di nomi, discendenza e luogo di provenienza; inoltre indica il numero di navi con cui ogni contingente era arrivato a Troia, con ulteriori indicazioni circa la loro importanza. Il Catalogo delle navi è seguito da un simile, anche se più corto, Catalogo dei Troiani e dei loro alleati (II, 816-877).

Questa voce riporta il catalogo dei dischi pubblicati dalla RCA Italiana.

I cosiddetti Cataloghi regionari sono due redazioni, leggermente diverse tra loro, che ci sono pervenute di un originario catalogo delle 14 regioni di Roma augustea. Delle due versioni la prima ci è giunta con il titolo di Curiosum urbis Romae regionum XIIII, mentre la seconda, priva di titolo, è normalmente conosciuta come Notitia urbis Romae.