- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Tito Chini (Firenze, 22 agosto 1898 – Desio, 1947) è stato un pittore, decoratore, grafico e restauratore italiano, interprete prima dello stile liberty, poi dello stile déco.

Tito Amodei, nato Ferdinando Amodei (Colli a Volturno, 11 marzo 1926 – Roma, 31 gennaio 2018), è stato uno scultore, pittore, critico d'arte e religioso italiano. In attività fino alla morte, nonostante l'età avanzata e la malattia di Parkinson che gli condizionò soprattutto l'uso di una mano, ha operato dalla fine degli anni cinquanta prevalentemente come scultore nel campo dell'arte sacra e monumentale. Attraverso mostre, conferenze e pubblicazioni, ha promosso l'arte sacra attraverso un dibattito aperto alle più innovative forme espressive, sebbene non scevro di controversie, portando nella pratica artistica il messaggio del concilio Vaticano II. Nel corso degli anni, Tito dissolve progressivamente le componenti figurative e concettuali presenti nelle sue opere in favore di un'astrazione geometrica elaborata dalle forme base del cilindro e del piano e dalla ricerca dell'equilibrio prospettico e luministico di pesi e volumi con lo spazio circostante. Le sue sculture più recenti - con l'eccezione parziale di quelle di committenza religiosa - sono strutture architettoniche in legno e meno frequentemente in bronzo e altri metalli, spesso di grandi dimensioni e commisurate per spazi aperti. Tra le sue opere figurano anche interventi decorativi per monumenti pubblici (come il monumento ai caduti di Colli a Volturno e San Giovanni a Piro) o santuari (santuario di San Gabriele dell'Addolorata). Nel 2006, si è svolta una mostra dedicata alla sua produzione dal 1979 al 2005, comprendente sculture, disegni e incisioni, presso gli spazi espositivi del polo museale del Vittoriano a Roma. Due sue opere sono conservate nella collezione di arte contemporanea del Palazzo della Farnesina. Altre opere dell'artista - sculture, dipinti, incisioni - sono conservate ai Musei Vaticani, al Museo Staurós di Isola del Gran Sasso d'Italia, allo SMAK di Gand, all'Albertina di Vienna e alla Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow.Accanto alla produzione scultorea, è da menzionare anche quella grafica, dai disegni a matita su carta alle acqueforti e serigrafie e la scenografia dello spettacolo teatrale "Gilgamesh", del 1999, per la regia di Shahroo Kheradmand. È morto la mattina del 31 gennaio 2018 nella sua cella ai piedi della Scala Santa in Roma all'età di 91 anni. Le esequie si svolgono il 2 febbraio nella cappella di San Lorenzo in Palatio. È sepolto nel cimitero dei padri Passionisti a Monte Argentario.

La storia di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara affonda nella preistoria, per svilupparsi con continuità fino ai giorni nostri. Durante il Medioevo il paese fu capitale del Marchesato di Fosdinovo.

San Severo ([sanseˈvɛːro], Sanzəvírə in dialetto sanseverese) è un comune italiano di 49 070 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. Importante centro di antiche tradizioni mercantili e agricole, è essenzialmente dedito al terziario. Il comune, al centro di un reticolo viario nel Tavoliere settentrionale, ha un'ampia estensione territoriale. È città d'arte.

San Severino Marche è un comune italiano di 12 171 abitanti della provincia di Macerata.

La casata dei Medici è un'antica famiglia fiorentina, protagonista di centrale importanza nella storia d'Italia e d'Europa dal XV al XVIII secolo. I Medici ottennero, de Facto, il controllo prima della città di Firenze, e del Granducato di Toscana poi. Tranne qualche interruzione di breve durata il potere mediceo durò dal 1434, con la signoria di Cosimo il Vecchio, al 1737, con la morte di Gian Gastone, ultimo granduca. Originari della regione del Mugello, probabilmente appartenenti alla piccola nobiltà di campagna inurbata a partire dal XII secolo, inizialmente le attività dei Medici delle prime generazioni riguardarono la mercatura tessile, l'agricoltura e solo sporadicamente l'attività bancaria. Con la fondazione del Banco dei Medici, ad opera di Giovanni di Bicci, la famiglia acquistò nel tempo ricchezza e potere, divenendo finanziatrice delle realtà più influenti nel panorama politico europeo. Il Banco, ad esempio, finanziò il Papa, la conquista del Ducato di Milano da parte di Francesco Sforza, la vittoria di Edoardo di York nella Guerra delle due rose. Con l'avvento al governo di Cosimo e di suo nipote Lorenzo il Magnifico, incarnazione del principe umanista, il potere mediceo fu uno dei principali poli propulsivi del Rinascimento: i signori di Firenze erano trattati come sovrani dagli altri monarchi europei, e la vita artistica e culturale della Firenze del XV secolo era punto di riferimento per tutta Europa, grazie anche all'instancabile opera di promozione culturale svolta dal Magnifico. Politicamente, Lorenzo si premurò di conservare l'equilibrio degli Stati italiani attraverso la salvaguardia della Lega Italica promossa dal nonno, garantendo all'Italia un lungo periodo di pace interna e di sviluppo. Dopo la sua morte nel 1492, i suoi eredi non furono altrettanto capaci, contribuendo a far precipitare la Penisola nella rovinosa serie di conflitti noti come Guerre d'Italia, che segnarono la sempre maggiore marginalizzazione degli Stati italiani nell'Europa delle grandi potenze nazionali. La famiglia Medici ha espresso tre Papi della Chiesa cattolica: papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, ultimo successore di Pietro ad essere semplice diacono al momento dell'elezione, portò alla corte pontificia lo splendore e i fasti tipici della cultura delle corti rinascimentali. Il 3 gennaio 1521 scomunicò Martin Lutero con la bolla pontificia Decet Romanum Pontificem. Papa Clemente VII, cugino di Leone X, negò il divorzio ad Enrico VIII d'Inghilterra e dovette subire lo Scisma anglicano. Durante il suo papato vi fu il Sacco di Roma. Entrambi i papi furono grandi mecenati nella tradizione di famiglia. Il terzo papa mediceo, Leone XI, regnò invece per meno di un mese nell'aprile del 1605. La famiglia conta anche due regine consorti di Francia: Caterina de' Medici, l'ultima discendente diretta del Magnifico, e Maria, figlia del Granduca Francesco I de' Medici e nonna di Luigi XIV, il Re Sole. Con l'avvento del Granducato nella seconda metà del XVI secolo i Medici divennero sovrani a tutti gli effetti unificando sotto il loro scettro gran parte della Toscana, con l'unica eccezione dell'indipendente Repubblica di Lucca e dello Stato dei Presidi, sotto dominazione spagnola. Il governo dei granduchi medicei fu inizialmente illuminato come quello dei loro avi: diedero impulso ai commerci, proclamarono la tolleranza religiosa con le famose Leggi livornine del 1591-1593 e furono mecenati delle arti e della scienza, patrocinando Galileo Galilei, astronomo di corte di Cosimo II de' Medici, e fondando, con il cardinale Leopoldo, l'Accademia del Cimento, la prima istituzione scientifica in Europa a promuovere il metodo sperimentale di Galileo. Il malgoverno degli ultimi granduchi e la morte senza eredi dell'ultimo sovrano mediceo Gian Gastone nel 1737, portò il Granducato nella mani di Francesco I di Lorena, marito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, rimanendo ai loro discendenti fino all'Unità d'Italia. La sorella di Gian Gastone, Anna Maria Luisa de' Medici, ultima del ramo granducale, stipulò il "Patto di famiglia" con gli Asburgo-Lorena lasciando per testamento l'immenso patrimonio artistico alla città di Firenze. L'accordo prevedeva che i nuovi successori non potessero spostare «[...] o levare fuori della Capitale e dello Stato del Granducato, Gallerie, Quadri, Statue, Biblioteche, Gioje ed altre cose preziose, della successione del Serenissimo GranDuca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del Pubblico e per attirare la curiosità dei Forestieri», come scrisse lei stessa. Attualmente sopravvivono solo tre rami cadetti: quello dei Medici di Ottajano, principi di Ottajano e duchi di Sarno, trapiantati a Napoli sin dal XVI secolo, quello dei Medici Tornaquinci, già marchesi di Castellina, rimasti nell'originaria Toscana, e quello dei Peruzzi de' Medici.

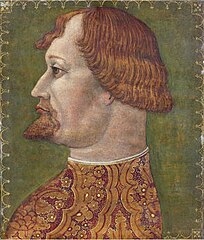

Gian Galeazzo Visconti, detto Conte di Virtù dal nome di Vertus in Champagne, titolo portato in dote dalla prima moglie Isabella di Valois (Pavia, 16 ottobre 1351 – Melegnano, 3 settembre 1402), è stato un politico italiano, primo Duca di Milano, nonché Signore di Milano, Verona, Crema, Cremona, Bergamo, Bologna, Brescia, Belluno, Pieve di Cadore, Feltre, Pavia, Novara, Como, Lodi, Vercelli, Alba, Asti, Pontremoli, Tortona, Alessandria, Valenza, Piacenza, Bobbio, Parma, Reggio Emilia, Vicenza, Pisa, Perugia, Siena, Assisi, Vigevano, Borgo San Donnino e delle valli del Boite.

La galleria Vittorio Emanuele II è una galleria commerciale di Milano che, in forma di strada pedonale coperta, collega piazza Duomo a piazza della Scala. Per la presenza di eleganti negozi e locali, fin dalla sua inaugurazione fu sede di ritrovo della borghesia milanese tanto da essere soprannominata il "salotto di Milano": costruita in stile neorinascimentale, è tra i più celebri esempi di architettura del ferro europea e rappresenta l'archetipo della galleria commerciale dell'Ottocento. Chiamata semplicemente "la Galleria" dai milanesi, viene spesso considerata come uno dei primi esempi di centro commerciale al mondo.

Ascoli Piceno (/ˈaskoli piˈʧɛno/ ; Ašculë in dialetto ascolano) è un comune italiano di 47 129 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nelle Marche. Il centro storico è costruito quasi interamente in travertino e in esso si trova la rinascimentale piazza del Popolo. Sede vescovile, conserva diverse torri gentilizie e campanarie e per questo è chiamata la Città delle cento torri. È l'unica città della regione ad avere due teatri storici, il Ventidio Basso e il Filarmonici. La città è anche conosciuta per l'oliva ascolana, specialità gastronomica nata ad Ascoli Piceno e diffusa in tutto il territorio italiano e al di fuori dei confini nazionali.