- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il polivinilcloruro, noto anche come cloruro di polivinile o con la corrispondente sigla PVC, è il polimero del cloruro di vinile, avente formula -(CH2CHCl)n- e peso molecolare compreso tra le 60 000 e le 150000 u. È il polimero più importante della serie ottenuta da monomeri vinilici ed è una delle materie plastiche di maggior consumo al mondo. Puro, è un materiale rigido; deve la sua versatilità applicativa alla possibilità di essere miscelato anche in proporzioni elevate a composti inorganici e a prodotti plastificanti, come per esempio gli esteri dell'acido ftalico, che lo rendono flessibile e modellabile. Viene considerato stabile e sicuro nelle applicazioni tecnologiche a temperatura ambiente, ma estremamente pericoloso se bruciato o scaldato a elevate temperature e in impianti inidonei al suo trattamento, per via della presenza di cloro nella molecola, che può liberarsi come acido cloridrico, secondo la seguente reazione: 2 C 2 H 3 Cl + 5 O 2 ⟶ 4 CO 2 + 2 H 2 O + 2 HCl {\displaystyle {\ce {2C2H3Cl + 5 O2 -> 4 CO2 + 2 H2O + 2 HCl}}} Il PVC non degrada depolimerizzando a formare cloruro di vinile monomero; diossina e furani si possono formare quando il materiale è decomposto termicamente, ma non si formano quando il PVC brucia per la loro facile ossidazione alle alte temperature. Come le altre materie plastiche è un polimero facilmente riciclabile (codice SPI - resin identification coding system 3), con impianti adeguati. Il più comune e meno costoso è il riciclaggio fisico/meccanico. Sono in via di sviluppo anche tecnologie di riciclaggio chimico (come la tecnica Vinyloop).

Un gasometro (anche gassometro o gazometro) è una struttura teorizzata nel 1789 dal chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier con lo scopo di misurare il volume del gas di città (o gas illuminante), cioè una miscela gassosa che include tra gli altri i seguenti gas: metano, monossido di carbonio, propano, butano e acetilene. Oggi i gasometri sono sempre meno usati e rappresentano più dei monumenti di archeologia industriale che delle vere e proprie infrastrutture. In passato infatti i gasometri venivano utilizzati per accumulare il gas di città che in un primo periodo veniva prodotto prima per gassificazione del carbone e successivamente tramite cracking del petrolio. Questo gas veniva utilizzato sia per usi domestici, sia per l'illuminazione pubblica delle città. Con la diffusione del gas metano l'utilizzo del gas di città è via via scomparso e così anche i gasometri hanno perso il loro ruolo. Queste strutture venivano utilizzate anche in ambito industriale in molti impianti tra cui le acciaierie, come per esempio quello nelle ex acciaierie di Cornigliano, ormai abbattuto, e quello dell'acciaieria di Taranto. Il gasometro ha funzione di contenitore a pressione costante, non è quindi in grado di ospitare grandi quantità di gas, nonostante le dimensioni spesso ragguardevoli, e non si presta quindi ad un uso come serbatoio per lo stoccaggio a lungo termine di gas. La sua funzione è la regolazione a breve termine tra produzione e consumo e immagazzinamento di gas, permettendo di rispondere ai picchi di richiesta, di sopperire ad uno stop di produzione o a una produzione di tipo ciclico. Il volume del serbatoio si adatta alla quantità di gas immagazzinata e la pressione a cui il gas è sottoposto all'interno di esso deriva dal peso di un tetto mobile. Volumi tipici per gasometri di grandi dimensioni sono di 50.000 m³ circa, con un diametro della struttura di 60 m. Attualmente l'uso dei gasometri è quasi completamente tramontato. Tuttavia nell'ambito degli impianti elettrici a biogas si sta sviluppando l'uso di gasometri, solitamente di piccole dimensioni, destinati allo stoccaggio di questo tipo di gas.

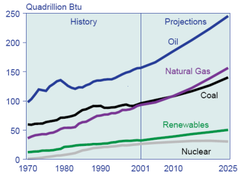

Il consumo d'energia mondiale è una misura dell'utilizzo dell'energia, come ad esempio quella prodotta dal carburante o dall'elettricità, ed allo stesso tempo una misura della sua produzione globale attraverso le varie fonti energetiche possibili nell'ottica della domanda e dell'offerta dell'energia stessa. Essenzialmente la voce consumo di energia cerca di quantificare i processi dinamici che danno luogo ad un aumento dell'entropia, una grandezza che viene interpretata come una misura del caos in un sistema fisico o più in generale nell'universo.

Il condizionatore d'aria è una macchina termica in grado di abbassare o innalzare la temperatura di una stanza o in generale di un ambiente di un edificio in cui si trovi. Per ottenere questo risultato, sviluppa calore sensibile (positivo o negativo) attraverso il quale avviene la trasmissione del calore con un fluido, il quale messo a sua volta in circolazione cede tale calore ad un ambiente. La potenza di un condizionatore si misura in BTU/h, frigorie/h, o kW com'è d'obbligo nell'etichetta energetica europea.