- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le fonti energetiche (o fonti di energia), sono le sorgenti di energia a disposizione dell'uomo e in quanto tali possono essere utilizzate per eseguire un lavoro e/o produrre calore.

Le fonti di energia rinnovabile sono delle fonti energetiche ricavate da risorse che sono naturalmente reintegrate in una scala temporale umana, come la luce solare, il vento, la pioggia, le maree, le onde e il calore geotermico. L'energia rinnovabile fornisce spesso energia in quattro aree importanti: produzione di energia elettrica, riscaldamento/raffreddamento ad aria e acqua, trasporti e servizi energetici , tramite una rete di distribuzione.

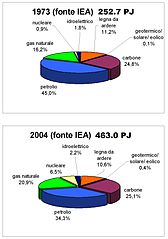

In Italia la produzione di energia elettrica avviene a partire dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili (i combustibili fossili quali gas naturale, carbone e petrolio in gran parte importati dall'estero) e in misura sempre pi rilevante con fonti rinnovabili (come lo sfruttamento dell'energia geotermica, dell'energia idroelettrica, dell'energia eolica, delle biomasse e dell'energia solare); il restante fabbisogno elettrico (il 12,8% dei consumi totali nel 2017) viene soddisfatto con l'acquisto di energia elettrica dall'estero, trasportata nel paese attraverso l'utilizzo di elettrodotti e diffusa tramite la rete di trasmissione e la rete di distribuzione elettrica. Il fabbisogno di energia elettrica comunque solo una parte dell'intero fabbisogno energetico nazionale dovendo considerare anche i consumi legati ad esempio all'autotrazione, al trasporto marittimo ed aereo, al riscaldamento degli ambienti e a parte della produzione industriale, in larga parte coperti dall'uso diretto dei combustibili fossili, anch'essi in massima parte di provenienza estera.

L'energia eolica è l'energia del vento, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. Fonte di energia alternativa a quella prodotta dalla combustione dei combustibili fossili, rinnovabile e a sostegno dell'economia verde, pulita, che non produce emissioni di gas serra durante il funzionamento e richiede una superficie di terra non eccessivamente vasta, gli effetti sull'ambiente sono in genere meno problematici rispetto a quelli provenienti da altre fonti di energia, ed è possibile sfruttarla grazie ad esempio all'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica, pompe eoliche per la movimentazione di acqua, tramite mulini a vento che producono energia meccanica per macinare cereali o altri materiali o vele per il movimento di veicoli aerei o acquatici (deltaplano, barca a vela, windsurf, ecc.). È una fonte mediamente stabile di anno in anno, ma con una variazione significativa su scale di tempo più brevi: l'intermittenza del vento crea raramente problemi quando essa viene utilizzata per fornire fino al 20% della domanda totale di energia elettrica, ma se la richiesta è superiore vi è necessità di particolari accorgimenti alla rete di distribuzione e una capacità di produzione convenzionale. Alcuni metodi per la gestione della potenza prodotta, come quello di possedere sistemi di stoccaggio (come stazioni di pompaggio), turbine geograficamente distribuite, fonti alternative, accordi di esportazione e importazione di energia per aree limitrofe o la riduzione della domanda quando la produzione eolica è bassa, possono ridurre notevolmente questi problemi. Inoltre, le previsioni del tempo consentono alla rete elettrica di essere preparata tempestivamente a seconda delle variazioni previste nella produzione.Grandi parchi eolici sono costituiti da centinaia di singoli aerogeneratori collegati alla rete di trasmissione di energia elettrica. L'eolico off-shore è più stabile, fornisce più energia e possiede un minor impatto visivo, tuttavia i costi di realizzazione e manutenzione sono notevolmente più alti. Piccoli impianti eolici on-shore forniscono elettricità a luoghi isolati. Le società elettriche acquistano sempre di più elettricità in eccesso prodotta da piccoli aerogeneratori domestici.Il paese a più alta generazione eolica è la Danimarca, in cui il 43,4% del consumo elettrico derivava dal vento nel 2017. Sono almeno 83 gli altri paesi del mondo che utilizzano regolarmente l'energia eolica per il fabbisogno elettrico. Nel 2018 la capacità di generazione elettrica eolica installata nel mondo è aumentata del 9,6%, fino a 591 GW. Nel 2017 la produzione annuale di energia eolica è cresciuta del 17%, fino a coprire il 4,4% del fabbisogno elettrico planetario (nel 2010 era il 2,5%), fornendo l'11,6% dell'energia elettrica nell'Unione europea.

Con il termine risorse naturali si intendono tutte le sostanze, le forme di energia, le forze ambientali e biologiche proprie del nostro pianeta che, opportunamente trasformate e valorizzate, sono in grado di produrre ricchezza o valore e dare un contributo significativo all'evoluzione del sistema socio-economico, venendo dunque ad assumere un'importanza strategica negli equilibri economici interni di uno Stato e nelle relazioni di questo con gli Stati esteri importatori esportatori. In particolare la risorsa naturale viene detta materia prima quando sussiste la possibilità tecnica e la convenienza economica di utilizzo. Le risorse ambientali di un territorio possono essere suddivise come segue: 1. risorse naturali, ossia quelle strettamente connesse alla natura (acqua, suolo, flora-fauna, fiumi); 2. risorse storico-culturali, ossia quelle prodotte dall’uomo (centro storico, rete ferroviaria, patrimonio residenziale, parchi).

In ingegneria elettrica la produzione di energia elettrica rappresenta la prima fase del processo che conduce dalla produzione stessa fino all'utilizzo finale di energia elettrica, passando per le fasi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Tipicamente la produzione avviene per conversione di energia sempre a partire da una fonte primaria di energia attraverso le centrali elettriche e regolata dal dispacciamento (produzione centralizzata) oppure attraverso sistemi di auto produzione attestati sulla rete elettrica di distribuzione (produzione distribuita).

Le energie non rinnovabili (o fonti non rinnovabili più correttamente fonti di energia non rinnovabili) sono fonti di energia che si generano molto lentamente, a differenza di quelle rinnovabili , perciò una volta terminate non saranno nuovamente disponibili in tempi brevi. L'impatto ambientale associato al loro sfruttamento risulta in genere maggiore rispetto allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili, che vengono invece reintegrate naturalmente in un periodo di tempo relativamente breve.Le fonti di energia non rinnovabili sono spesso sfruttate dall'umanità perché in grado di produrre maggiori quantità di energia con impianti tecnologicamente semplici e collaudati. Spesso, l'utilizzo di tali fonti porta con sé problemi di inquinamento ambientale quali la produzione di gas serra o scorie radioattive. Sono fonti di energia non rinnovabile: i combustibili fossili: carbone petrolio gas naturali elementi usati per la produzione di energia nucleare, quali l'uranio ed il plutonio.

Le classi di consumo energetico, o più propriamente classi di efficienza energetica europee, sono le suddivisioni dei valori di efficienza — principalmente per elettrodomestici ad uso casalingo ma non solo — in fasce tra loro contigue. Le famiglie di apparecchi soggetti a normative europee obbligatorie di classificazione energetica sono: frigoriferi congelatori e loro combinazioni, lampadine, lavatrici, forni elettrici e a gas, lavastoviglie, asciugatrici, lavasciuga, scaldacqua (boiler) elettrici e a gas, televisori, condizionatori e climatizzatori, cappe aspiranti. Tali apparecchi, per poter essere venduti nei paesi europei, devono essere corredati da un'etichetta con i dati identificativi quali produttore e modello, la classe energetica, il consumo elettrico annuo in chilowattora basato su un profilo d'uso standard in termini di ore d'uso o numero di utilizzi, e altri dati ancora. Lo scopo dell'etichettatura con classi energetiche è di stimolare il mercato ad essere popolato da prodotti sempre più performanti, che svolgono gli stessi compiti con minor uso di energia e pertanto con vantaggi per l'ambiente (riduzione del fabbisogno energetico e di emissioni di CO2), per gli utenti (minori costi di esercizio dovuti ai ridotti consumi), per i produttori (visibilità e vendibilità di modelli avanzati, su cui si è investito in sviluppo tecnologico). Classe energetica e consumo elettrico non vanno necessariamente di pari passo: la classe indica l'efficienza prescindendo dalla dimensione. Elettrodomestici molto grandi (come può avvenire per televisori e lavatrici) hanno consumi elevati anche quando sono di alta classe di efficienza. Altri prodotti (stufette elettriche, asciugacapelli, piani di cottura elettrici, scope a vapore, forni a microonde, bistecchiere e barbecue elettrici, deumidificatori, bollitori, tostapane, ecc.) non sono soggetti a etichettatura energetica, o perché l'incidenza dei loro consumi su quelli complessivi di un'abitazione è trascurabile (e tale da non giustificare la creazione di una classificazione), o perché le differenze di consumo tra i diversi modelli in commercio sono modeste e non avrebbe senso categorizzarli.

La chimica industriale è quella branca della chimica che si occupa delle trasformazioni su scala industriale delle materie prime per la produzione di sostanze chimiche, miscele e materiali di varia natura, dei processi e degli impianti chimici utilizzati e dei loro impatti economici sull'industria e sul costo dei prodotti finiti. I settori di studio della chimica Industriale sono, oltre alle varie branche della chimica applicate ai processi industriali (chimica generale, inorganica, organica, analitica e chimica fisica), lo studio della progettazione degli impianti e dei processi chimici, le scienze macromolecolari e le reazioni industriali organiche ed inorganiche. La chimica industriale è in continua evoluzione; classiche aree di lavoro di questa disciplina scientifica sono lo studio e la realizzazione di processi che portano alla formazione di un commodity (come acido nitrico, acido solforico, ammoniaca, urea, ecc.) per l'industria inorganica, lo studio della sintesi di materiali plastici (polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile, ecc.) e dei processi dell'industria petrolchimica. La chimica Industriale si occupa inoltre dello sviluppo di processi sostenibili, dell'analisi, attraverso le leggi della termodinamica e della cinetica chimica, delle condizioni operative delle reazioni chimiche (pressione e temperatura di esercizio, tipo di reattore più idoneo e catalizzatore da impiegare, sempre considerando i costi globali), della ricerca scientifica e delle operazioni di produzione all'interno della realtà industriale. La chimica industriale pone particolare attenzione agli impianti pilota (modelli in scala ridotta) e alle operazioni unitarie di laboratorio. Con questi può impostare modelli predittivi di tutte le variabili in gioco nel processo chimico e fisico, svolgere il dimensionamento finale e la scelta di materiali ed attrezzature per quello che sarà l'impianto industriale. In questo ambito entrano in gioco modelli di trasferimento di massa e di calore e la realizzazione di sistemi di controllo, che sono trattati nell'ambito delle discipline dell'ingegneria chimica. Anche se passando dalla scala di laboratorio alla scala industriale cambiano le quantità in gioco, le operazioni unitarie sono le stesse, indipendentemente dalla natura specifica del materiale in lavorazione. Esempi di tali operazioni unitarie sono: macinazione materie prime, trasporto di fluidi, distillazione di miscele liquide, filtrazione, sedimentazione e cristallizzazione. Attualmente tendono a perdere importanza i processi produttivi che trattano grandi quantità con basso valore aggiunto, rispetto ai processi per prodotti specifici di elevata complessità molecolare e sintesi. Nel contempo, alla tradizionale attenzione all'uso delle materie prime e del consumo di energia in termini strettamente economici si sta sviluppando (anche per la maggiore vigilanza delle istituzioni) un rispetto maggiore per l'ambiente. Questa tendenza comporta lo studio e la realizzazione dei cosiddetti processi sostenibili e della "chimica verde" (green chemistry).