- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Miles Dewey Davis III (Alton, 26 maggio 1926 Santa Monica, 28 settembre 1991) stato un compositore e trombettista statunitense jazz, considerato uno dei pi influenti, innovativi ed originali musicisti del XX secolo. difficile non riconoscere a Davis un ruolo di innovatore e genio musicale. Dotato di uno stile inconfondibile ed un'incomparabile gamma espressiva, per quasi trent'anni Miles Davis stato una figura chiave del jazz e della musica popolare del XX secolo in generale. Dopo aver preso parte alla rivoluzione bebop, egli fu ideatore di numerosi stili jazz, fra cui il cool jazz, l'hard bop, il modal jazz e il jazz elettrico o jazz-rock. Le sue registrazioni, assieme agli spettacoli dal vivo dei numerosi gruppi guidati da lui stesso, furono fondamentali per lo sviluppo artistico del jazz. Miles Davis fu e resta famoso sia come strumentista dalle sonorit inconfondibilmente languide e melodiche, sia per il suo atteggiamento innovatore (peraltro mai esente da critiche), sia per la sua figura di personaggio pubblico. Fu il suo un caso abbastanza raro in campo jazzistico: fu infatti uno dei pochi jazzmen in grado di realizzare anche commercialmente il proprio potenziale artistico e forse l'ultimo ad avere anche un profilo di star dell'industria musicale. Una conferma della sua poliedrica personalit artistica fu la sua (postuma) ammissione, nel marzo 2006, alla Rock and Roll Hall of Fame; un ulteriore riconoscimento di un talento che influenz tutti i generi di musica popolare della seconda met del XX secolo. L'opera di capo orchestra di Davis importante almeno quanto la musica che produsse in prima persona. I musicisti che lavorarono nelle sue formazioni, quando non toccarono l'apice della carriera al fianco di Miles, quasi invariabilmente raggiunsero sotto la sua guida la piena maturit e trovarono l'ispirazione per slanciarsi verso traguardi di valore assoluto. Dotato di una personalit notoriamente laconica e difficile, spesso scontrosa, Davis era anche per questo chiamato il principe delle tenebre, soprannome che alludeva fra l'altro alla qualit notturna di molta della sua musica. Questa immagine oscura era accentuata anche dalla sua voce roca e raschiante (Davis disse di essersi danneggiato la voce strillando contro un produttore discografico pochi giorni dopo aver subito un'operazione alla laringe). Chi lo conobbe da vicino descrive una persona timida, gentile e spesso insicura, che utilizzava l'aggressivit come difesa. Il Davis strumentista non fu un virtuoso nel senso in cui lo furono, ad esempio, Dizzy Gillespie e Clifford Brown. Egli tuttavia considerato da molti uno dei pi grandi trombettisti jazz, non solo per la forza innovatrice della composizione, ma anche per il suo suono - che divenne praticamente un marchio di fabbrica - e l'emotivit controllata caratteristica della sua personalit solistica, che in dischi come Kind of Blue trova forse la sua massima espressione. La sua influenza sugli altri trombettisti fa di Miles Davis un personaggio chiave nella storia della tromba jazz, al pari di Buddy Bolden, King Oliver, Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Don Cherry e altri ancora. Davis fu un vero laboratorio vivente che consent non solo lo sviluppo di generazioni di musicisti e di nuove tendenze musicali, ma lasci traccia anche nel costume. Lasciandosi a volte guidare dal pubblico, e a volte precedendolo, egli non esit mai a reinventare il suono e la musica per cui era conosciuto, nemmeno dopo il successo del rock, quando pass ad una sonorit totalmente elettrica, sfidando l'opposizione e talvolta l'ostilit della critica. Il grande carisma dell'uomo, oltre che da un'enorme produzione artistica di indiscusso valore, scatur anche da un'attenta costruzione dell'immagine, opportunamente e sapientemente aggiornata nel corso degli anni, sino ad arrivare all'ultimo periodo in cui il vestiario pieno di colore (in gran parte firmato Versace) conferiva una certa sacralit e ritualit alle peculiari esibizioni dell'unico musicista del XX secolo che seppe essere allo stesso tempo artista rivoluzionario e icona della cultura pop, dell'industria dello spettacolo e dei megaconcerti.

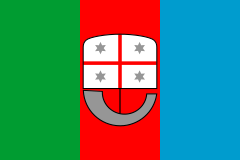

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

Bressanone (AFI: /bressaˈnone/; Brixen in tedesco, [ˈbʀɪksn̩]; Persenon, [pəʀsəˈnɔŋ], o Porsenù in ladino) è un comune italiano di 22 582 abitanti, il terzo per popolazione della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. È il capoluogo storico, artistico, culturale, economico, sociale ed amministrativo del comprensorio della Valle Isarco. Secondo la tradizione Bressanone venne fondata nel 901, tre secoli prima della costituzione della Contea del Tirolo. Dal 1004 e durante il corso dei secoli è stata sotto dominazione ecclesiastica del principe vescovo di Bressanone, del quale fu la residenza principale. È sede - insieme al capoluogo della provincia Bolzano - della diocesi di Bolzano-Bressanone, costituita nel 1964 staccando dall'arcidiocesi di Trento la città di Bolzano e il territorio a sud di quest'ultima e aggregandolo alla diocesi di Bressanone, mentre i territori della diocesi di Bressanone ora siti in Austria (Valle dell'Inn) sono stati staccati dalla diocesi di Bressanone ed aggregati a quella di Innsbruck. I santi patroni della città sono Cassiano di Imola - festeggiato l'8 maggio - e i vescovi Albuino e Ingenuino - patroni contro la siccità e festeggiati il 5 febbraio. Le loro reliquie sono custodite nel duomo di Bressanone.