- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

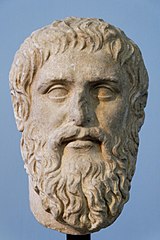

Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: Πλάτων Plátōn, pronuncia: [plá.tɔːn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.

Le avventure di Cherea e Calliroe (Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην), anche conosciuto come Il romanzo di Calliroe o semplicemente come Cherea e Calliroe, è un romanzo in otto volumi scritto da Caritone di Afrodisia in epoca ellenistica. Descrive le avventure di due giovani innamorati siracusani. La sua datazione è controversa poiché per diverso tempo non si è riusciti a stabilire se questo romanzo fosse stato scritto durante il I o il V secolo. Ma grazie alla menzione del testo riscontrata su due antichi papiri provenienti dall'Egitto e datati II o III secolo è stato possibile anticipare largamente la collocazione cronologica del romanzo in questione. Esso è considerato uno dei Big five (dei cinque grandi), un termine inglese con il quale gli studiosi internazionali definiscono i 5 romanzi di epoca greca che trattano il genere letterario dell'amore, dell'avventura, dell'eroismo giunti integrali fino ai nostri giorni. Gli altri quattro sono: Racconti efesii di Anzia ed Abrocome di Senofonte Efesio; Le avventure pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista; Leucippe e Clitofonte di Achille Tazio; Le Etiopiche di Eliodoro di Emesa. Il romanzo di Cherea e Calliroe inizialmente venne considerato come l'ultimo dei Big five, ma con gli studi recenti e le conseguenti conclusioni si è più inclini a credere che esso sia in realtà il primo dei cinque per ordine di datazione e dunque risulterebbe oggi come il più antico romanzo scritto giunto integro in epoca contemporanea. In epoca moderna venne pubblicato per la prima volta ad Amsterdam nel 1750 a cura di Jacques Philippe D'Orville accompagnato dalla traduzione in lingua latina eseguita da Johann Jakob Reiske.

La Repubblica (in greco antico: Πολιτεία, Politéia) è un'opera filosofica in forma di dialogo, scritta approssimativamente tra il 390 e il 360 a.C. dal filosofo greco Platone, la quale ha avuto enorme influenza nella storia del pensiero occidentale. Il titolo originale dell'opera è la parola greca πολιτεία. La Repubblica, che è la traduzione tradizionale del titolo, è un po' fuorviante, derivata dal latino, e in particolare da Cicerone. Una traduzione più precisa potrebbe essere La Costituzione. È composta da 10 libri: il primo tratta il tema della giustizia e funge da introduzione per i due libri successivi, in cui Platone espone la sua teoria di "Stato ideale". Quarto e quinto libro si occupano del rapporto tra cose e idee, tra mondo sensibile e sovrasensibile (Iperuranio). Sesto e settimo libro descrivono la teoria della conoscenza, ottavo e nono dello Stato e della famiglia ed infine il decimo dell'immortalità dell'anima con il Mito di Er. L'opera ruota intorno al tema della giustizia, sebbene il testo contenga anche una moltitudine di altre teorie platoniche, come il mito allegorico della caverna, la dottrina delle idee, la concezione della filosofia come dialettica, una versione della teoria dell'anima differente rispetto a quella già trattata nel Fedone e il progetto di una città ideale, governata in base a principi filosofici. Quest'ultima è l'esempio più celebre di quelle teorie politiche che col passare dei secoli prenderanno il nome di utopie. Scritta in forma dialogica, La Repubblica riguarda ciò che viene detto φιλοσοφία περὶ τὰ ἀνθρώπινα ("filosofia delle cose umane"), e coinvolge argomenti e discipline come l'ontologia, la gnoseologia, la filosofia politica, il collettivismo, il sessismo, l'economia, l'etica medica e l'etica in generale. La Repubblica si presenta come un'opera organica, enciclopedica e circolare, concernente, più in generale, il rapporto tra universale e particolare. L'opera è strutturata in dieci libri e ha per protagonista Socrate, ma un Socrate che, come molti studiosi hanno ben visto, è decisamente diverso da quello degli altri dialoghi, e che in più punti va modificandosi, a poco a poco, in un processo di katábasis, indicato nella frase iniziale del dialogo: «Ieri scesi al Pireo...». Questo processo di purificazione porta Socrate ad abbracciare a poco a poco delle tesi che non sono sue, bensì appaiono di natura piuttosto platonica, e legate soprattutto al momento storico che Platone viveva dopo la guerra del Peloponneso: la presa della città ad opera di Crizia, il quale instaurò il governo dei Trenta Tiranni, e la condanna a morte del maestro Socrate. Vediamo quindi il vecchio filosofo esporre teorie che vanno dalla parità dei sessi, alla condivisione delle proprietà private, alla scomparsa della famiglia, e all'obbligo, per coloro che fossero destinati a essere i phylakes ("guardiani") a non avere nessun guadagno dal loro lavoro ed essere mantenuti a spese dei cittadini.

Gian Carlo Duranti (Ventimiglia, 13 marzo 1922 – Bussana, 19 marzo 2013) è stato un saggista italiano. Laureatosi in ingegneria edile al Politecnico di Torino ha iniziato nel 1968 ad occuparsi della matematica filosofica greca. Ha pubblicato in proprio un primo libro (Logismi e numeri di Platone) nel 1978. In seguito si è occupato del X libro degli Elementi di Euclide nel quale ritiene di aver rintracciato la matrice egizia della cultura greca, come riportato nel volume Terzo numero binomiale di Euclide e terza civiltà di Ammon-Zeus, pubblicato nel 1991, cui ha fatto seguito nel 1993 Aritmogeometria pitagorica e idee numeri di Platone. In seguito si è occupato della Bibbia ebraica, ritenendo di riportare alla luce una concezione comune al mondo mediterraneo. Tale concezione è stata riportata nelle pubblicazioni Le ‘troisieme Dieu’ d'Abraham et de Platon (1993), Codici nel Pentateuco e matematica egizio platonica (1994), Verso un Platone terzo. Intuizioni e decezioni nella scuola di Tübingen (1995). Sono seguiti nel 2000 Da Giza_Sion_Atene, per una città della scienza, nel 2002 "Dall'antica sapienza mediterranea una sfida agli epigoni dell'Illuminismo", articolo pubblicato in Studi Europei. Nell'anno accademico 2001/2002 l'autore ha tenuto all'Università di Genova un corso monografico di lezioni, intitolato “Filosofia e matematica in Platone e nell'Antico Testamento”, presentato nel volume “Filosofia antica e odierna misosofia” (2002). Nel 2010 ha pubblicato La Bibbia si apre anche al non-credente ,in cui si propone di rispondere all'aspirazione di ogni credente a vedere confermata la Fede dalla ragione. Alla fine del 2012 sono stati pubblicati tre brevi scritti strettamente collegati fra loro: Introduzione al messaggio meta-matematico del Pentateuco; Il compimento dell'Era degli Evi avverrà quando questo Vangelo che annunzia il Regno (dei Cieli) sarà predicato su tutta la Terra abitata, quale testimonianza a tutte le genti (Matteo 24:3-14); La meta-matematica epimoria: scienza peculiare delle Sacre Scritture.

La pagina include la maggior parte dei frammenti dei lirici greci, vale a dire i poeti che hanno rappresentato nell'antica Grecia la lirica monodica e corale, l'elegia in distici, i giambografi e i compositori di epinici. Naturalmente, risulterebbe impossibile raggruppare tutta la mole di frammenti dei lirici greci dell'epoca arcaica (VII-V secolo a.C.), in un solo blocco, ma ci si limiterà a riportare, tradurre letteralmente, e a commentare sul confronto di edizioni critiche, e dal punto di vista contenutistico del messaggio del poeta, soltanto i frammenti più noti dei poeti, oltre ai testi giunti in versioni quasi del tutto integrali. Le edizioni principali di riferimento sono H.W. Smyth: Poeate Melici Graeci (1900), D.L. Page, Poeate Melici Graeci, Oxford, Claredon Press, 1962, M. Davies, Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta, E Typographeo Clarendoniano, 1991, M. L. West: The Poems and Fragments of the Greek Iambic, Elegiac, and Melics Poets (excluding Pindar and Bacchylides) Down to 450 B.C., Oxford University Press, 1999, e infine E.M. Voigt, Sappho et Alcaeus, Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1971 per l'analisi specifica dei testi di Saffo e Alceo.

La filosofia della musica è una branca della filosofia che ha come oggetto di studio la musica, intesa come scienza e come arte, come forma astratta e insieme come possibile strumento di significato reale, di formazione spirituale e di modifiche comportamentali. Può essere considerata un aspetto dell'estetica alla quale pone, con connessioni etiche e sociali, alcuni problemi particolari, tra cui: Qual è la definizione di musica? Come si può produrre significato in musica? Di che natura è il bello musicale? Qual è il rapporto tra testo e musica? Com'è possibile distinguere forma e contenuto nell'espressione musicale? In che modo la società viene rispecchiata nell'arte musicale? Quale componente della musica è intrinseca e quale è culturale? In che senso la musica è mezzo formativo della spiritualità e del comportamento umano?

Euclide (in greco antico: Εὐκλείδης, Eukléidēs; IV secolo a.C. – III secolo a.C.) è stato un matematico e filosofo greco antico. Si occupò di vari ambiti, dall’ottica all’astronomia, dalla musica alla meccanica, oltre, ovviamente, alla matematica. Gli "Elementi", il suo lavoro più noto, è una delle più influenti opere di tutta la storia della matematica e fu uno dei principali testi per l'insegnamento della geometria dalla sua pubblicazione fino agli inizi del ‘900.

Anton Maria Salvini (Firenze, 12 gennaio 1653 – Firenze, 17 maggio 1729) è stato un grecista italiano.

L'anima (dal latino anima,connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano.Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e presiede alle sue funzioni. Le religioni rivelate affermano che sia Dio a creare o generare le anime. In alcune culture si attribuisce l'anima ad esseri viventi non umani e, talvolta, anche ad oggetti (come i fiumi), una credenza nota come animismo. I termini «anima» e «spirito» vengono spesso usati come sinonimi, anche se il primo è maggiormente legato al concetto di individualità di una persona.Anche le parole «anima» e «psiche» possono essere considerate come sinonimi, sebbene «psiche» abbia connotazioni relativamente più fisiche, mentre l'anima è collegata più strettamente alla metafisica e alla religione. Nella Grecia antica si faceva a volte riferimento all'anima con il termine psyche, da collegare con psychein, che analogamente ad anemos significa «respirare», «soffiare».Nell'Induismo in generale si fa riferimento all'Ātman. Per gli antichi Egizi l'essenza spirituale dell'uomo è costituita da tre elementi soprannaturali: l'akh, il ba, e il ka. Anche nello Zoroastrismo persiano esisteva l'idea dell'anima e di un giudizio dopo la morte, tanto che le anime dovevano attraversare un sottilissimo ponte, il Cinvat. E così pure il Mitraismo iranico predicava una via iniziatica per la salvezza dell'anima. Una differenza di estensione concettuale esiste poi tra i termini italiani «anima» e «animo», dalla stessa origine etimologica, ma quest'ultimo viene usato con significati più limitati rispetto al primo.