- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

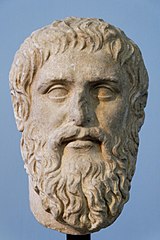

Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: Πλάτων Plátōn, pronuncia: [plá.tɔːn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo e scrittore greco antico. Assieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale.

Il termine Barocco fu introdotto nella storiografia per classificare le tendenze stilistiche che segnano l'architettura la pittura e la scultura, e per estensione la poesia e la letteratura tra il XVII secolo e la prima metà del XVIII. Il termine "barocco" fu utilizzato in campo musicale, per definire lo stile della musica a partire ai primi del Novecento, come vediamo nel saggio di Curt Sachs Barokmusik del 1919.In campo musicale il Barocco può essere considerato come uno sviluppo di idee maturate nel tardo Rinascimento ed è perciò difficile, e anche arbitrario, voler stabilire una netta demarcazione cronologica precisa di inizio e di fine del periodo barocco in musica. Dal punto di vista geografico, la musica barocca ha origini in Italia, grazie al lavoro di compositori come Claudio Monteverdi, benché verso la metà del XVII secolo essa iniziò a prendere piede e svilupparsi anche in altri paesi europei, sia attraverso i musicisti italiani (compositori, cantanti, strumentisti) che vi erano emigrati, sia attraverso i compositori autoctoni che svilupparono un autonomo indirizzo stilistico, come per esempio in Francia dalla seconda metà del XVII secolo. Attualmente il termine "musica barocca" è rimasto convenzionalmente in uso per indicare indistintamente qualunque genere di musica evolutosi fra il tramonto della musica rinascimentale e il sorgere dello stile galante e poi di quello classico, in un arco cronologico che, secondo gli schemi di periodizzazione adottati dai maggiori dizionari e repertori bibliografici musicali andrebbe dal 1600 (prima opera giunta integra fino a noi) al 1750 (morte di Johann Sebastian Bach) Il termine "musica barocca", pur entrato nel linguaggio comune, e la relativa periodizzazione, tuttavia, non sono praticamente più utilizzati dalla musicologia, a causa dell'estrema varietà di stili e dell'eccessiva ampiezza temporale e geografica, che non consente di vedere in modo unitario e coerente diverse manifestazioni dell'arte musicale. Del problema era già cosciente il musicologo Manfred Bukofzer che nel 1947 pubblicò il libro Music in the Baroque Era from Monteverdi to Bach, a lungo rimasto manuale di riferimento, in cui significativamente preferiva parlare, già dal titolo, di Musica nell'età barocca e non di "musica barocca". In altre parole per Bukofzer la musica barocca, intesa come uno stile unitario ed organico, non esisteva. Per questo motivo proponeva di adottare, invece, il criterio della distinzione tra i tre grandi stili che attraversano la musica occidentale tra la fine del Seicento e la prima metà del Settecento: lo stile concertante italiano, lo stile contrappuntistico tedesco e lo stile strumentale francese; operando, poi, un'ulteriore bipartizione, ovvero quella tra idioma strumentale e idioma vocale. Esso tuttavia presuppone una rigida visione dei fenomeni musicali legati a un'ideologia nazionalistica di stampo ottocentesco, contraddetta dai fatti storici, che non tiene in debito conto la circolazione di idee, pratiche sociali e musicali, come pure di musicisti e musiche nell'Europa del XVII e XVIII secolo. Nel 1982, in un volume della Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia, dedicato alla musica del XVII secolo, il musicologo Lorenzo Bianconi rifiutava di usare il termine "barocco" o anche "musica dell'età barocca", a motivo dei fenomeni diversi e antitetici, e dell'eterogeneità di tante correnti e tradizioni che caratterizzano la musica di quell'epoca storica. In generale, oggi, in campo musicologico più che di "musica barocca" si preferisce talvolta parlare di "musica del Seicento", estendendo questa periodizzazione non soltanto alle musiche prodotte nel XVII secolo, ma anche a quelle di compositori nati in quel secolo, oppure di scorporare il primo Settecento, definendolo come "l'età di Bach e Handel", massimi compositori dell'epoca, legati al linguaggio musicale ereditato dal Seicento e a una scrittura fondata sul contrappunto, pur fondato sulla moderna tonalità e sull'armonia che ne consegue, e sul suo sfruttamento in senso espressivo. La musica dei due sommi compositori tedeschi è caratterizzata da elementi tanto dello stile italiano che francese, da loro magistralmente assorbiti, elaborati e adoperati in modo originale nella loro produzione.

La frase latina melius est reprehendant nos grammatici quam non intelligant populi (in italiano è meglio che i grammatici biasimino noi, piuttosto che la gente non comprenda) deriva dalle Enarrationes in Psalmos ("Esposizioni sui salmi") (138, 20) di sant'Agostino. Con questa motivazione Agostino giustifica la difesa di forme linguistiche popolari contro forme più corrette, ma di difficile comprensione per la gente comune. Nel passo specifico, che riveste una particolare importanza storica per i linguisti, poiché è una delle testimonianze che costituiscono le fonti per la conoscenza del latino parlato in epoca tarda, Agostino commenta il versetto 15 del salmo 138: "Non est absconditum os meum a te, quod fecisti in abscondito" ("non è nascosto a te il mio osso, che tu hai creato nel segreto"). Egli sottolinea che sarebbe meglio impiegare ossum, termine popolare, in luogo del più classico os, al fine di evitare possibili fraintendimenti nel popolo. Nel latino classico infatti i due omografi ǒs «osso» e ōs «bocca» non erano confondibili, per ragioni di quantità della sillaba. Quando però, col tempo, la distinzione di quantità non fu più percepibile, ǒs venne sostituito dal più 'regolare' ossum e ōs da bucca, che originariamente significava "guancia". Da notare è che, proprio negli stessi anni, san Girolamo, nella sua Vulgata, tradusse "Non est occultatum os meum a te", riproponendo quindi il termine classico.

La Repubblica (in greco antico: Πολιτεία, Politéia) è un'opera filosofica in forma di dialogo, scritta approssimativamente tra il 390 e il 360 a.C. dal filosofo greco Platone, la quale ha avuto enorme influenza nella storia del pensiero occidentale. Il titolo originale dell'opera è la parola greca πολιτεία. La Repubblica, che è la traduzione tradizionale del titolo, è un po' fuorviante, derivata dal latino, e in particolare da Cicerone. Una traduzione più precisa potrebbe essere La Costituzione. È composta da 10 libri: il primo tratta il tema della giustizia e funge da introduzione per i due libri successivi, in cui Platone espone la sua teoria di "Stato ideale". Quarto e quinto libro si occupano del rapporto tra cose e idee, tra mondo sensibile e sovrasensibile (Iperuranio). Sesto e settimo libro descrivono la teoria della conoscenza, ottavo e nono dello Stato e della famiglia ed infine il decimo dell'immortalità dell'anima con il Mito di Er. L'opera ruota intorno al tema della giustizia, sebbene il testo contenga anche una moltitudine di altre teorie platoniche, come il mito allegorico della caverna, la dottrina delle idee, la concezione della filosofia come dialettica, una versione della teoria dell'anima differente rispetto a quella già trattata nel Fedone e il progetto di una città ideale, governata in base a principi filosofici. Quest'ultima è l'esempio più celebre di quelle teorie politiche che col passare dei secoli prenderanno il nome di utopie. Scritta in forma dialogica, La Repubblica riguarda ciò che viene detto φιλοσοφία περὶ τὰ ἀνθρώπινα ("filosofia delle cose umane"), e coinvolge argomenti e discipline come l'ontologia, la gnoseologia, la filosofia politica, il collettivismo, il sessismo, l'economia, l'etica medica e l'etica in generale. La Repubblica si presenta come un'opera organica, enciclopedica e circolare, concernente, più in generale, il rapporto tra universale e particolare. L'opera è strutturata in dieci libri e ha per protagonista Socrate, ma un Socrate che, come molti studiosi hanno ben visto, è decisamente diverso da quello degli altri dialoghi, e che in più punti va modificandosi, a poco a poco, in un processo di katábasis, indicato nella frase iniziale del dialogo: «Ieri scesi al Pireo...». Questo processo di purificazione porta Socrate ad abbracciare a poco a poco delle tesi che non sono sue, bensì appaiono di natura piuttosto platonica, e legate soprattutto al momento storico che Platone viveva dopo la guerra del Peloponneso: la presa della città ad opera di Crizia, il quale instaurò il governo dei Trenta Tiranni, e la condanna a morte del maestro Socrate. Vediamo quindi il vecchio filosofo esporre teorie che vanno dalla parità dei sessi, alla condivisione delle proprietà private, alla scomparsa della famiglia, e all'obbligo, per coloro che fossero destinati a essere i phylakes ("guardiani") a non avere nessun guadagno dal loro lavoro ed essere mantenuti a spese dei cittadini.

Galileo Galilei (Pisa, 15 febbraio 1564 Arcetri, 8 gennaio 1642) stato un fisico, astronomo, filosofo, matematico e accademico italiano, considerato il padre della scienza moderna. Personaggio chiave della rivoluzione scientifica, per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico (detto anche "metodo galileiano" o "metodo sperimentale"), il suo nome associato a importanti contributi in fisica e in astronomia. Di primaria importanza fu anche il ruolo svolto nella rivoluzione astronomica, con il sostegno al sistema eliocentrico e alla teoria copernicana.I suoi principali contributi al pensiero filosofico derivano dall'introduzione del metodo sperimentale nell'indagine scientifica grazie a cui la scienza abbandonava, per la prima volta, quella posizione metafisica che fino ad allora predominava, per acquisire una nuova, autonoma prospettiva, sia realistica che empiristica, volta a privilegiare attraverso il metodo sperimentale pi la categoria della quantit (attraverso la determinazione matematica delle leggi della natura) che quella della qualit (frutto della passata tradizione indirizzata solo alla ricerca dell'essenza degli enti) per elaborare ora una descrizione razionale oggettiva della realt fenomenica.Sospettato di eresia e accusato di voler sovvertire la filosofia naturale aristotelica e le Sacre Scritture, Galilei fu processato e condannato dal Sant'Uffizio, nonch costretto, il 22 giugno 1633, all'abiura delle sue concezioni astronomiche e al confino nella propria villa di Arcetri. Nel corso dei secoli il valore delle opere di Galilei venne gradualmente accettato dalla Chiesa, e 359 anni dopo, il 31 ottobre 1992, papa Giovanni Paolo II, alla sessione plenaria della Pontificia accademia delle scienze, riconobbe "gli errori commessi" sulla base delle conclusioni dei lavori cui pervenne un'apposita commissione di studio da lui istituita nel 1981, riabilitando Galilei.

Questa è una lista di classici greci conservati, ossia antiche opere letterarie in lingua greca giunte fino a noi, per diverse vie. Comprende sia opere integre sia opere incomplete o lacunose, di cui però si conservi un numero rilevante di parti. Le opere sono ripartite in sezioni secondo un ordine cronologico; all'interno delle singole sezioni sono elencate in ordine alfabetico.

L'anima (dal latino anima,connesso col greco ànemos, «soffio», «vento»), in molte religioni, tradizioni spirituali e filosofie, è la parte vitale e spirituale di un essere vivente, comunemente ritenuta distinta dal corpo fisico. Tipicamente veniva assimilata al respiro (donde la sua etimologia). Originariamente espressione dell'essenza di una personalità, intesa come sinonimo di «spirito», o «io», a partire dall'età moderna venne progressivamente identificata soltanto con la «mente» o la coscienza di un essere umano.Nell'anima è spesso implicita l'idea di una sostanziale unità e immutabilità di fondo che permane ai mutamenti del corpo e presiede alle sue funzioni. Le religioni rivelate affermano che sia Dio a creare o generare le anime. In alcune culture si attribuisce l'anima ad esseri viventi non umani e, talvolta, anche ad oggetti (come i fiumi), una credenza nota come animismo. I termini «anima» e «spirito» vengono spesso usati come sinonimi, anche se il primo è maggiormente legato al concetto di individualità di una persona.Anche le parole «anima» e «psiche» possono essere considerate come sinonimi, sebbene «psiche» abbia connotazioni relativamente più fisiche, mentre l'anima è collegata più strettamente alla metafisica e alla religione. Nella Grecia antica si faceva a volte riferimento all'anima con il termine psyche, da collegare con psychein, che analogamente ad anemos significa «respirare», «soffiare».Nell'Induismo in generale si fa riferimento all'Ātman. Per gli antichi Egizi l'essenza spirituale dell'uomo è costituita da tre elementi soprannaturali: l'akh, il ba, e il ka. Anche nello Zoroastrismo persiano esisteva l'idea dell'anima e di un giudizio dopo la morte, tanto che le anime dovevano attraversare un sottilissimo ponte, il Cinvat. E così pure il Mitraismo iranico predicava una via iniziatica per la salvezza dell'anima. Una differenza di estensione concettuale esiste poi tra i termini italiani «anima» e «animo», dalla stessa origine etimologica, ma quest'ultimo viene usato con significati più limitati rispetto al primo.

Le Cantigas o Cántigas de Santa Maria sono canti monofonici spagnoli del XIII secolo in onore della Vergine Maria e dei suoi miracoli, contenute in un codice musicale. Vennero raccolti per il re Alfonso il Saggio, un amante della poesia e della musica, e sono ora conservate a Madrid e Firenze in quattro manoscritti, che contengono anche raffigurazioni pittoriche di strumenti e suonatori. Si tratta di una raccolta di quattrocentoventisette composizioni in lode alla Vergine Maria . La maggioranza sono cantigas che raccontano miracoli avvenuti tramite l'intercessione di Maria; integrano inoltre l'opera: le Cantigas das Cinco Festas de Santa María, le Cinco Cantigas das Cinco Festas do Nostro Señor, il Cantar dos Sete Pesares que víu Santa María do seu fillo e una maia.La devozione mariana, in auge in questo secolo, vedeva in genere la partecipazione di frati, chierici e cavalieri, mentre il re incitava nelle sue cántigas poeti e giullari a dedicare i loro sforzi e la loro ispirazione alla « Santa Dama ».

Aurelio Agostino d'Ippona (in latino: Aurelius Augustinus Hipponensis; Tagaste, 13 novembre 354 – Ippona, 28 agosto 430) è stato un filosofo, vescovo e teologo romano di origine nordafricana e lingua latina. Conosciuto come sant'Agostino, è Padre, dottore e santo della Chiesa cattolica, detto anche Doctor Gratiae ("Dottore della Grazia"). Forse il maggiore rappresentante della Patristica, è stato definito da Monsignor Antonio Livi «il massimo pensatore cristiano del primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell'umanità in assoluto». Se le Confessioni sono la sua opera più celebre, si segnala per importanza, nella vastissima produzione agostiniana, La città di Dio.