- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Michel Eyquem de Montaigne (Bordeaux, 28 febbraio 1533 – Saint-Michel-de-Montaigne, 13 settembre 1592) è stato un filosofo, scrittore e politico francese noto anche come aforista.

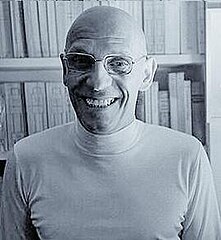

Paul-Michel Foucault (in francese: [mi'ʃɛl fu'ko]; Poitiers, 15 ottobre 1926 – Parigi, 25 giugno 1984) è stato un filosofo, sociologo, storico della filosofia, storico della scienza, accademico e saggista francese. Filosofo, "archeologo dei saperi", saggista letterario e docente presso il Collège de France, fu una delle personalità di spicco della corrente filosofico-antropologica strutturalista e post-strutturalista tra gli anni sessanta ed i primissimi anni ottanta, assieme a pensatori del calibro di Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Louis Althusser, Roland Barthes, Pierre Klossowski e Gilles Deleuze. Tra i grandi pensatori del XX secolo, Foucault fu l'unico che realizzò il progetto storico-genealogico propugnato da Friedrich Nietzsche, allorché segnalava che, nonostante ogni storicismo, continuasse a mancare una storia della follia, del crimine e della sessualità. I lavori di Foucault si concentrano su un argomento simile a quello della burocrazia e della connessa razionalizzazione trattato da Max Weber. Egli studiò lo sviluppo delle prigioni, degli ospedali, delle scuole e di altre grandi organizzazioni sociali. Sua è la teorizzazione che vide nell'archetipo del Panopticon, modello di carcere ideale teorizzato dal filosofo e giurista inglese Jeremy Bentham, il paradigma della moderna società capitalistica. Importanti sono anche gli studi di Foucault sulla sessualità, che egli crede non sia sempre esistita così come la conosciamo oggi e così come soprattutto ne discutiamo. In particolare negli ultimi due secoli la sfera del sesso è stata oggetto di una volontà di sapere, di una pratica confessionale che prosegue in maniera blanda ma comunque diffusa la volontà di potere e di sapere istituita con la modernità dalle istituzioni prima religiose e poi secolari. Altro tema ampiamente trattato dal filosofo francese è quello della cura di sé, un principio filosofico rintracciabile nel periodo ellenistico greco e nell'età tardo imperiale romana.

La ruota della fortuna è stato un celebre quiz televisivo italiano a premi, versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune, in onda sull'emittente NBC. In Italia il format ha debuttato negli anni ottanta come gioco all'interno di alcuni contenitori di Canale 5, per poi diventare un programma autonomo su Odeon TV, in onda dal 19 ottobre 1987 al 25 giugno 1988 e condotto da Casti. Ha però raggiunto la notorietà con Mike Bongiorno, che lo ha condotto per quattordici anni in varie edizioni, andate in onda prima su Canale 5, dal 5 marzo 1989 al 29 giugno 1996, e poi su Rete 4, dal 9 settembre 1996 al 20 dicembre 2003. Il programma è tornato in onda su Italia 1 per due stagioni, dal 10 dicembre 2007 al 19 giugno 2009 con la conduzione di Enrico Papi coadiuvato da Victoria Silvstedt, già valletta nell'edizione francese.

La Ruota del Tempo (in originale The Wheel of Time) è una serie di romanzi fantasy scritta da Robert Jordan, nell'arco di più di vent'anni.

I colori primari sono un insieme di colori che sono scelti per produrre, attraverso la loro combinazione per sintesi additiva o sottrattiva, una gamma di altri colori. Nel caso di sintesi additiva, i colori primari (detti anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte e che, pervenendo insieme, o in rapida successione, all'apparato visivo umano, producono la sensazione di altri colori (ad esempio un fascio rosso e uno verde, la cui combinazione produce la sensazione di giallo). Nel caso di sintesi sottrattiva, i colori primari (detti anche "colori primari sottrattivi") sono due o più colori che singolarmente producono sensazioni di colore distinte. Tale differenza, nel caso di coloranti o pigmenti, è dovuta al fatto che tali sostanze assorbono, cioè sottraggono, bande diverse dello spettro visibile alla luce che li colpisce (normalmente bianca), e che, mescolati o sovrapposti, producono la sensazione di altri colori (ad esempio un inchiostro giallo e uno magenta che producono combinati insieme la sensazione di rosso). La dizione "colore primario" è stata usata in passato sia con riferimento alla sola sintesi additiva sia con accezioni diverse.