- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Talmud (in ebraico: תַּלְמוּד?, talmūd, che significa insegnamento, studio, discussione dalla radice ebraica ל-מ-ד) è uno dei testi sacri dell'ebraismo. Tradizionalmente viene citato col termine Shas (in ebraico: ש״ס?), un'abbreviazione ebraica di shisha sedarim, i "sei ordini", riferimento ai sei ordini della Mishnah. Il termine Talmud normalmente si riferisce alla raccolta di scritti intitolati specificamente Talmud babilonese (Talmud Bavli), sebbene ci sia anche un'altra raccolta precedente nota come Talmud di Gerusalemme, o Talmud Yerushalmi (Talmud Yerushalmi, gerosolimitano). Quando ci si riferisce ai periodi postbiblici, cioè quelli della creazione del Talmud, delle accademie talmudiche e dell'esilarcato babilonese, le fonti ebraiche usano il termine "Babilonia" da un punto di vista strettamente "ebraico", continuando a usare tale nome anche dopo che era divenuto obsoleto in termini geopolitici. Il Talmud ha due componenti: la Mishnah (in ebraico: משנה?, 200 circa), compendio scritto della Torah Orale dell'ebraismo rabbinico (Talmud infatti significa "istruzione" in ebraico); e la Ghemara (500 circa), un'elucidazione della Mishnah e relativi scritti tannaitici che spesso tratta di altri argomenti e commenta la Bibbia ebraica (Tanakh). Il termine Talmud può riferirsi solo alla Ghemara, oppure alla Mishnah e Ghemara insieme.L'intero Talmud consiste di 63 trattati e la rispettiva stampa supera le 6200 pagine. È scritto in ebraico tannaitico e aramaico giudaico babilonese e contiene gli insegnamenti e le opinioni di migliaia di rabbini (da prima dell'Era Volgare fino al V secolo) relativi a svariati argomenti, tra cui la Halakhah (legge), l'etica ebraica, la filosofia, le tradizioni, la storia, i costumi e molte altre materie. Il Talmud è la base di tutti i codici della Legge ebraica ed è vastamente citata nella letteratura rabbinica.

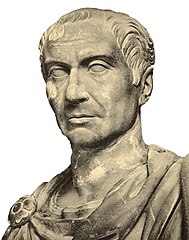

Gaio Giulio Cesare (in latino: Gaius Iulius Caesar, AFI: [ˈgaj.jʊs ˈjuː.lɪ.ʊs ˈkaɛ̯.sar]; nelle epigrafi C·IVLIVS·C·F·CAESAR e DIVVS IVLIVS; in greco antico: Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ, Gáïos Iúlios Kaîsar; Roma, 13 luglio 101 a.C. o 12 luglio 100 a.C. – Roma, 15 marzo 44 a.C.) è stato un militare, politico, console, dittatore, pontefice massimo, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più importanti e influenti della storia.Ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale. Fu dittatore (dictator) di Roma alla fine del 49 a.C., nel 47 a.C., nel 46 a.C. con carica decennale e dal 44 a.C. come dittatore perpetuo, e per questo ritenuto da Svetonio il primo dei dodici Cesari, in seguito sinonimo di imperatore romano. Con la conquista della Gallia estese il dominio della res publica romana fino all'oceano Atlantico e al Reno; portò gli eserciti romani a invadere per la prima volta la Britannia e la Germania e a combattere in Spagna, Grecia, Egitto, Ponto e Africa. Il primo triumvirato, l'accordo privato per la spartizione del potere con Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso, segnò l'inizio della sua ascesa. Dopo la morte di Crasso (Carre, 53 a.C.), Cesare si scontrò con Pompeo e la fazione degli optimates per il controllo dello stato. Nel 49 a.C., di ritorno dalla Gallia, guidò le sue legioni attraverso il Rubicone, pronunciando le celebri parole «alea iacta est», e scatenò la guerra civile, con la quale divenne capo indiscusso di Roma: sconfisse Pompeo a Farsalo (48 a.C.) e successivamente gli altri optimates, tra cui Catone l'Uticense, in Africa e in Spagna. Con l'assunzione della dittatura a vita diede inizio a un processo di radicale riforma della società e del governo, riorganizzando e centralizzando la burocrazia repubblicana. Il suo operato provocò la reazione dei conservatori, finché un gruppo di senatori, capeggiati da Marco Giunio Bruto, Gaio Cassio Longino e Decimo Bruto, cospirò contro di lui uccidendolo, alle Idi di marzo del 44 a.C. (15 marzo 44). Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. L'eredità riformatrice e storica di Cesare fu quindi raccolta da Ottaviano Augusto, suo pronipote e figlio adottivo.Le campagne militari e le azioni politiche di Cesare sono da lui stesso dettagliatamente raccontate nei Commentarii de bello Gallico e nei Commentarii de bello civili. Numerose notizie sulla sua vita sono presenti negli scritti di Appiano di Alessandria, Svetonio, Plutarco, Cassio Dione e Strabone. Altre informazioni possono essere rintracciate nelle opere di autori suoi contemporanei, come nelle lettere e nelle orazioni del suo rivale politico Cicerone, nelle poesie di Catullo e negli scritti storici di Sallustio.

In filologia l'esegesi (in greco: ἐξήγησις [ek'sɛgɛsis]) è l'interpretazione critica di testi finalizzata alla comprensione del significato. Nell'ebraismo forme tradizionali di esegesi ebraica appaiono in tutta la letteratura rabbinica, che include la Mishnah, i due Talmud e la letteratura midrashica. Gli esegeti ebraici hanno il titolo di meforshim (commentatori). Un testo sacro non può far da guida di per sé stesso. Deve esser letto e tutto il leggere è interpretazione. La Torah gode di uno status privilegiato come "Parola del Signore" rivelata a Mosè sul Monte Sinai. Una legge si considera biblica solo se deriva da un verso dei cinque libri della Tora (il Pentateuco). Il festival di Purim, poiché si basa unicamente sul Libro di Ester, viene classificato come un'istituzione rabbinica, non biblica.Tre presupposti governano l'interpretazione del testo biblico: Il testo è privo di errori e di incongruenze. Dio non commette errori! Contraddizioni apparenti possono esser risolte da una interpretazione corretta, sebbene non sempre si sappia quale sia. Il testo è privo di ridondanze. Alcune leggi vengono ripetute - per esempio, il Deuteronomio rivisita temi già esaminati in libri precedenti - ma la formulazione precisa rivela sempre un qualche nuovo aspetto. Il testo è integrale, contenendo tutto ciò che uno deve sapere (non necessariamente "tutto il sapere", sebbene ci siano stati rabbini che hanno affermato anche questo).Questi tre presupposti si applicano solo alla Torah. Il resto della Bibbia ebraica - Profeti e Agiografi - si reputa libero da errori ma non da ridondanze, non può creare halakhah ma solo chiarirla.Il Bavli non tratta il testo della Mishnah o altre opere tannaitiche come "stabili e fisse" al pari della Bibbia ma come deposito di leggi che possono essere corrette se ce n'è bisogno; propone emendamenti per chiarire, per evitare inconsistenze o per stabilire la versione corretta della legge. Gli Amoraim a volte dicevano di un testo della Mishnah, m'shabeshta hi (è sbagliato). Amoraim successivi generalmente assumono che i Tannaim non abbiano preservato dichiarazioni superflue, sebbene siano disposti ad ammettere che in qualche occasione "Rabbi incluse una Mishna superflua". David Weiss Halivni nota che termini tecnici comuni, come hakhi qa‘amar ("questo è ciò che intende dire") o eima ("Potrei dire"), "oscillano tra emendamento e spiegazione" e descrive un procedimento per "estrarne l'interpretazione", che gli Amoraim usavano per limitare l'applicazione di una dichiarazione mishnaica ad un certo contesto o caso particolare.

Con l'espressione conquista della Gallia si indica la campagna di sottomissione dei popoli delle regioni che oggi formano l'attuale Francia (ad esclusione della parte meridionale, ovvero della Gallia Narbonense, già sotto il dominio romano dal 121 a.C.), il Belgio, il Lussemburgo e parte di Svizzera, Paesi Bassi e Germania, portata a termine da Gaio Giulio Cesare dal 58 al 51/50 a.C. e da lui narrata nel De bello Gallico, che resta la principale fonte per questi eventi. Sebbene Cesare tenda a presentare la sua invasione come un'azione di difesa preventiva di Roma e dei suoi alleati gallici, molti studiosi ritengono che la sua sia stata una guerra imperialista a tutti gli effetti, da lui premeditata e ricercata, per mezzo della quale si proponeva di accrescere il suo potere e il suo prestigio.

Il De bello civili ("La guerra civile"), da non confondere con il Bellum civile o Pharsalia di Lucano, è la seconda opera di Gaio Giulio Cesare conservatasi. È composto da tre libri o Commentarii e descrive gli avvenimenti riguardanti la guerra civile degli anni 49 — 48 a.C.; le tempistiche della stesura sono tuttora dibattute, così come quelle della pubblicazione, le ipotesi più accreditate sono le seguenti: stesura e pubblicazione contemporanee ai fatti narrati o immediatamente successive; stesura e pubblicazione nel 45; stesura in una delle date di qui sopra e pubblicazione ad opera del cesariano Aulo Irzio poco dopo la morte del dittatore nel 44 a.C. Nel 49 a.C. Cesare ambiva alla carica di console; la legge (anche se ampiamente disattesa altre volte) non gli permetteva di candidarsi in absentia. Doveva essere presente a Roma e lo poteva fare solo in qualità di privato cittadino (e quindi avrebbe dovuto abbandonare la Gallia Cisalpina e le sue legioni); d'altra parte se avesse avuto l'ardire di presentarsi sarebbe caduto sotto i colpi non solo politici di Pompeo che si era nuovamente alleato al Senato e nella migliore delle ipotesi sarebbe stato estromesso dalla lotta politica; nella peggiore, dall'elenco dei vivi.

Il De bello Gallico (in italiano "Sulla guerra gallica") è lo scritto più conosciuto di Gaio Giulio Cesare, generale, politico e scrittore romano del I secolo a.C. In origine, era probabilmente intitolato C. Iulii Caesaris commentarii rerum gestarum, mentre il titolo con cui è oggi noto è un'aggiunta successiva, finalizzata a distinguere questi resoconti da quelli degli eventi successivi. Cesare visse in prima persona tutte le vicende riguardanti la conquista della Gallia. Uomo di grande cultura, appassionato di arte e filosofia, descrisse minuziosamente la sua campagna militare, inserendo nella narrazione molte curiosità sugli usi e sui costumi delle tribù barbariche con cui veniva a contatto, oltre a tentare, nello stesso tempo, di difendere il proprio operato. Non si potrà dunque ritenerla un'opera davvero rigorosa dal punto di vista storico, proprio perché in parte autobiografica, anche se l'aspetto stilisticamente semplice (e perfino talora volutamente trasandato) potrebbe far pensare a una raccolta di burocratici rapporti al Senato.