- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il Rapporto sui limiti dello sviluppo (dal libro The Limits to Growth. I limiti dello sviluppo), commissionato al MIT dal Club di Roma, fu pubblicato nel 1972 da Donella H. Meadows (13 marzo 1941 / 20 febbraio 2001) , Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III. Il rapporto, basato sulla simulazione al computer World3, predice le conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie umana. Dal 6 giugno 2013 il libro in lingua inglese è disponibile sotto licenza Creative Commons Attribuzione Noncommerciale.

L'ozonosfera è lo strato dell'atmosfera in cui si concentra la maggior parte dell'ozono, un gas serra "particolare": l'ozono trattiene e assorbe parte dell'energia proveniente direttamente dal Sole, in particolare le radiazioni a bassa lunghezza d'onda (o alta frequenza) nocive per la vita. L'ozono in oggetto si forma direttamente in stratosfera e non proviene dalla superficie terrestre come diversi altri gas serra. L'ozonosfera è stata scoperta nel 1913 dai fisici francesi Charles Fabry e Henri Buisson che notarono come la radiazione solare che raggiungeva la Terra fosse assimilabile con lo spettro di emissione di un corpo nero alla temperatura di 5.500–6.000 K (5.227-5.727°C) con la sola eccezione che vi fosse una lacuna nella zona dell'ultravioletto intorno ai 310 nm. Ne dedussero che la radiazione mancante fosse assorbita da qualcosa nell'atmosfera. Infine associarono la mancanza con il solo elemento chimico noto che potesse assorbire tale frequenza: l'ozono. Le caratteristiche dell'ozonosfera vennero poi studiate dal meteorologo britannico Gordon Dobson che costrui un apposito spettrometro (poi detto per l'appunto spettrometro di Dobson) che permetteva di misurare lo spessore dell'ozonosfera. Tra il 1928 e il 1958 Dobson diede vita a un rete mondiale di stazioni di monitoraggio dell'ozonosfera ancora attualmente operativa. In suo onore l'unità di misura convenzionalmente usata per indicare lo spessore della colonna di ozono si chiama Dobson.

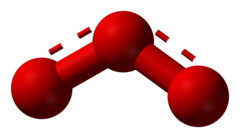

L'ozono (formula chimica: O3) è una forma allotropica dell'ossigeno, dal caratteristico odore agliaceo. Le sue molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Christian Friedrich Schönbein lo scoprì nel 1840, durante esperimenti di ossidazione lenta del fosforo bianco e di elettrolisi dell'acqua.

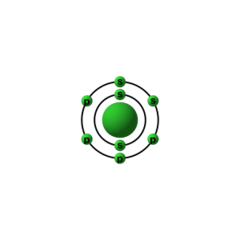

L'ossigeno è un elemento chimico con numero atomico 8 (simbolo O). Fa parte degli elementi del gruppo 16 sulla tavola periodica ed è un agente non metallico altamente reattivo (ossidante) che forma facilmente ossidi e altri composti con la maggior parte degli elementi. Per massa, è il terzo elemento più abbondante dell'universo dopo l'idrogeno e l'elio. Il suo isotopo più stabile ha numero di massa 16. A temperatura e pressione standard due atomi dell'elemento si legano per formare una molecola di diossigeno (formula chimica O2), un gas incolore e inodore che costituisce il 20,8% dell'atmosfera terrestre (l'ossigeno è chimicamente troppo reattivo per rimanere un elemento libero nell'aria); legato ad altri elementi, è l'elemento chimico più comune della crosta terrestre, rappresentandone circa il 47% della massa, ed entra inoltre nella molecola dell'acqua. L'ossigeno è essenziale per la vita della maggior parte degli esseri viventi in quanto necessario alla respirazione; inoltre, le principali classi di molecole organiche presenti negli organismi viventi, come le proteine, gli acidi nucleici, i carboidrati e i lipidi, contengono ossigeno. Nelle attività umane viene comunemente utilizzato per l'ossigenoterapia, il sistema di supporto vitale degli aeromobili, dei sottomarini e dei veicoli spaziali, per le attività subacquee ricreative, come propellente per i razzi. Entra inoltre nei processi di produzione dell'acciaio e della plastica, nella brasatura, saldatura e il taglio di alcuni metalli, .

Sono chiamati gas serra quei gas presenti nell'atmosfera che riescono a trattenere, in maniera consistente, una parte considerevole della componente nell'infrarosso della radiazione solare che colpisce la Terra ed è emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. Tale proprietà causa il fenomeno noto come "effetto serra" ed è verificabile da un'analisi spettroscopica in laboratorio. Possono essere di origine sia naturale che antropica (cioè prodotti dalle attività umane). Il Protocollo di Kyoto regolamenta dal 1997 le emissioni dei gas serra ritenuti più dannosi, in particolare CO2, N2O, CH4, esafluoruro di zolfo (SF6), idrofluorocarburi (HFCs) e perfluorocarburi.

La chemiluminescenza, talvolta chiamata chemioluminescenza, è l'emissione di radiazione elettromagnetica, in particolare nel visibile e nel vicino infrarosso, che può accompagnare una reazione chimica.Considerando una reazione tra i reagenti A e B a dare il prodotto P: A + B → P* → P + hνIn pratica la reazione porta al prodotto P in uno stato eccitato ed il decadimento allo stato fondamentale non porta alla formazione di calore, ma di un fotone (hν). È quindi necessario che i meccanismi di decadimento radiativo siano più competitivi rispetto a quelli non radiativi. Non si confonda il concetto di radiante/non radiante con il concetto di radioattivo, cioè di emissione di radiazione ionizzante. Un esempio di reazione che porta a chemiluminescenza è quella del luminolo con il perossido di idrogeno ed un catalizzatore metallico. Quando il fenomeno si verifica in sistemi biologici, per esempio nelle lucciole, si parla di bioluminescenza. In questi casi le reazioni sono catalizzate da enzimi.

La riduzione dell'ozonosfera e il buco dell'ozonosfera sono due fenomeni connessi con la riduzione dell'ozono stratosferico, intendendosi con essi rispettivamente: il calo lento, relativamente stabile e globale dell'ozono stratosferico totale ovvero nell'ozonosfera dai primi anni '80 in poi; il molto più potente, ma intermittente fenomeno della riduzione dell'ozono delle regioni polari terrestri, quello a cui più propriamente ci si riferisce quando si parla di "buco dell'ozono", in realtà un assottigliamento marcato dello strato stesso.Lo strato di ozono è uno schermo fondamentale per l'intercettazione di radiazioni letali per la vita sulla Terra, e la sua formazione avviene principalmente nella stratosfera alle più irradiate latitudini tropicali, mentre la circolazione globale tende poi ad accumularlo maggiormente alle alte latitudini e ai poli. Il meccanismo di formazione del buco è diverso dall'assottigliamento alle medie latitudini dello strato di ozono, ma entrambi i fenomeni si basano sul fatto che gli alogeni, principalmente cloro e bromo, catalizzano reazioni ozono-distruttive. I composti responsabili appaiono essere principalmente dovuti all'azione umana. I fenomeni stratosferici non vanno confusi col fatto che l'ozono è un energico ossidante e per gli esseri viventi è un gas altamente velenoso, quindi dannoso se presente a bassa quota, dove può formarsi essendo uno dei contaminanti gassosi dell'inquinamento atmosferico, un inquinante secondario formantesi in seguito, in genere, a combustioni, con caratteristiche sterilizzanti verso ogni forma di vita. Invece, in alta quota, è un gas essenziale al mantenimento della vita sulla Terra, poiché assorbe le radiazioni dannose ultraviolette, e tale strato può assottigliarsi, ma non può del tutto scomparire, dato che, dopo lo strato di ozono, i raggi UV irraggerebbero l'ossigeno presente nello strato atmosferico successivo andando a ricreare ancora ozono.

L'analisi del ciclo di vita (LCA, in inglese life-cycle assessment) è un metodo strutturato e standardizzato a livello internazionale che permette di quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana associati a un bene o servizio, a partire dal rispettivo consumo di risorse e dalle emissioni. Nella sua concezione tradizionale, considera l'intero ciclo di vita del sistema oggetto di analisi a partire dall’acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo (approccio definito "dalla culla alla tomba"). Spesso è utilizzata come strumento di supporto alle decisioni per fornire un contributo effettivo ed efficace verso una maggiore sostenibilità di beni e servizi.