- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

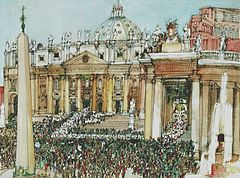

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, abbreviato come Vaticano II, stato il ventunesimo e il pi recente concilio ecumenico della Chiesa cattolica. La sua convocazione fu annunciata da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma al termine della settimana di preghiera per l'unit dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica, fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza alla maggior variet di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti delle altre religioni cristiane. La prima sessione inizi nell'ottobre 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre 1965, solennit dell'Immacolata Concezione. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano II promulg quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II stata paragonata a quella del Concilio di Trento, ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa ancora oggetto di dibattito storico e dottrinale. Per questo come il Concilio di Trento stato il concilio della Controriforma (o "prima riforma cattolica"), il Concilio Vaticano II stato chiamato il concilio della "seconda riforma cattolica".

Per riforma cattolica, o controriforma, si intende quell'insieme di misure di rinnovamento spirituale, teologico, liturgico con le quali la Chiesa cattolica riformò le proprie istituzioni dopo il Concilio di Trento. Già durante il Concilio di Costanza i padri conciliari avevano auspicato una riforma «nel capo e nelle membra»; ma fu solo in seguito alla Riforma protestante iniziata da Martin Lutero, un monaco agostiniano, che tale esigenza si fece urgente, concretizzandosi nell'applicazione delle disposizioni conciliari tridentine.

Paolo Sarpi (Venezia, 14 agosto 1552 – Venezia, 15 gennaio 1623) è stato un religioso, teologo, storico e scienziato italiano cittadino della Repubblica di Venezia, appartenente all'Ordine dei Servi di Maria. Teologo, astronomo, matematico, fisico, anatomista, letterato e storico, fu tanto versato in molteplici campi dello scibile umano da essere definito da Girolamo Fabrici d'Acquapendente «Oracolo del secolo». Autore della celebre Istoria del Concilio tridentino, subito messa all'Indice, fu fermo oppositore del centralismo monarchico della Chiesa cattolica, difendendo le prerogative della Repubblica veneziana, colpita dall'interdetto emanato da Paolo V. Rifiutò di presentarsi di fronte all'Inquisizione romana che intendeva processarlo e subì un grave attentato che si sospettò essere stato organizzato dalla Curia romana, "agnosco stilum Curiae romanae", che negò tuttavia ogni responsabilità.

Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Venne convocato e presieduto dall'imperatore Costantino I, il quale intendeva ristabilire la pace religiosa e raggiungere l'unità dogmatica, minata da varie dispute, in particolare sull'arianesimo; il suo intento era anche politico, dal momento che i forti contrasti tra i cristiani indebolivano anche la società e con essa lo Stato romano. Con queste premesse, il concilio ebbe inizio il 20 maggio del 325. Data la posizione geografica di Nicea, la maggior parte dei vescovi partecipanti proveniva dalla parte orientale dell'Impero.

Le Istorie fiorentine sono un'opera storiografica di Niccolò Machiavelli pubblicata postuma nel 1532.

Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze fu convocato da papa Martino V (1417-1431) nel 1431, in applicazione di una disposizione conciliare (il Decreto Frequens) del Concilio di Costanza, che prevedeva, con il decreto Frequens, la tenuta periodica di un concilio della Chiesa cattolica. Iniziato nel 1431, esso si svolse in più sedi, prima a Basilea, poi a Ferrara, poi a Firenze ed infine a Roma. Gli scopi del concilio erano i seguenti: 1) trattare l'unione con la Chiesa ortodossa; 2) estirpare l'eresia hussita e 3) riformare la Chiesa.

Un concilio ecumenico, chiamato anche concilio generale e in greco οἰκουμηνικὴ σύνοδος, sinodo ecumenico, è un sinodo (riunione solenne) di tutti i vescovi cristiani per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. L'etimologia dell'aggettivo "ecumenico" lo riconduce al greco ecumene, "[l'intero] mondo abitato", ma storicamente si riferisce all'intero mondo romano. Infatti quelli del primo millennio del cristianesimo erano convocati dallo stesso imperatore onde evitare dissidi e favorire l'unità religiosa nell'Impero. Il numero e l'identità dei concili riconosciuti come ecumenici varia a seconda delle Chiese cristiane. Secondo la Chiesa ortodossa sono sette. Le Chiese ortodosse orientali hanno partecipato solo a tre e non ne riconoscono altri. Similmente la Chiesa assira d'Oriente e l'Antica Chiesa d'Oriente ne accettano solo due. La Chiesa cattolica sia occidentale che orientale considera ecumenici anche certi concili tenutisi nel secondo millennio su convocazione dal papa senza alcun riferimento ad un imperatore. In generale, la dottrina del protestantesimo ignora tutti i concili ecumenici, ma l'anglicanesimo attribuisce una certa autorità ai primi quattro.

Il concilio di Efeso, terzo concilio ecumenico, fu convocato dall'imperatore Teodosio II e si tenne nel 431 a Efeso, in Asia Minore, sotto il regno dell'imperatore d'Oriente Teodosio II (408-450); vi parteciparono approssimativamente 200 vescovi e si occupò principalmente del nestorianesimo.

Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste, 21 settembre 1558) è stato imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e arciduca d'Austria dal 1519, re di Spagna (Castiglia e Aragona) dal 1516, e principe dei Paesi Bassi come duca di Borgogna dal 1506 . A capo della Casa d'Asburgo durante la prima metà del '500, fu sovrano di un "impero sul quale non tramontava mai il sole" che comprendeva in Europa i Paesi Bassi, la Spagna e il sud Italia aragonese, i territori austriaci, il Sacro Romano Impero esteso su Germania e nord Italia, nonché le vaste colonie castigliane e una colonia tedesca nelle Americhe. Nato nel 1500 a Gand, nelle Fiandre, da Filippo il Bello (figlio di Massimiliano I d'Austria e Maria di Borgogna) e Giovanna la Pazza (figlia di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona), Carlo ereditò tutti i possedimenti familiari in giovane età, data l'infermità mentale della madre e la morte precoce del padre. All'età di sei anni, scomparso Filippo, divenne duca di Borgogna e pertanto principe dei Paesi Bassi (Belgio, Olanda, Lussemburgo). Dieci anni dopo divenne re di Spagna, entrando in possesso anche delle Indie occidentali castigliane, e dei regni aragonesi di Sardegna, Napoli e Sicilia. A diciannove anni divenne arciduca d'Austria come capo della Casa d'Asburgo e, di conseguenza, grazie all'eredità austriaca e all'attività corruttrice dei banchieri filo-asburgici, fu designato imperatore del complesso germanico-italiano (Sacro Romano Impero) dai sette principi elettori. Carlo V si pose come obiettivo quello della costruzione di una unità politica-religiosa in Europa, che prendeva il nome di monarchia universale cristiana. A tal fine mise in piedi un vasto esercito costituito da lanzichenecchi tedeschi, tercios spagnoli, cavalieri borgognoni, e condottieri italiani. Per sostenere il costo enorme delle sue truppe, Carlo V utilizzò l'argento derivante dalle conquiste da lui ordinate ai danni di Aztechi e Inca da parte di Hernán Cortés e Francisco Pizarro e cercò altre fonti di ricchezza affidando ai Welser la ricerca della leggendaria El Dorado. Inoltre, sebbene fosse stata la politica matrimoniale austriaca a "creare" Carlo V, la base concreta della sua potenza finanziaria era da rintracciarsi nella forza economico-industriale dei Paesi Bassi (luogo di nascita del capitalismo).In linea con il suo disegno universalistico, Carlo V viaggiò continuamente nel corso della sua vita senza stanziarsi in un'unica capitale. Incontrò sul suo cammino tre grandi ostacoli, i quali minacciavano l'autorità imperiale in Germania e Italia: il Regno di Francia, ostile all'Austria e circondato dai possedimenti carolini di Borgogna, Spagna e Impero; la nascente Riforma Protestante, appoggiata dai principi luterani; e l'espansione dell'Impero Ottomano ai confini orientali e mediterranei dei domini asburgici. Nominato Difensor Ecclesiae da papa Leone X, Carlo promosse la Dieta di Worms (1521) che mise al bando Martin Lutero, il quale fu però tratto in salvo dai principi protestanti. Lo stesso anno scoppiò il conflitto militare con Francesco I di Francia, che terminò con la cattura di quest'ultimo nella battaglia di Pavia del 1525. L'accantonata questione luterana esplose di nuovo nel 1527, quando truppe di mercenari germanici di fede protestante e di stanza in Italia disertarono, discesero sullo Stato della Chiesa e saccheggiarono Roma. Sia perché aveva liberato la Lombardia dai Francesi, sia perché aveva fatto ritirare le truppe imperiali dallo stato pontificio, Carlo V ottenne la corona ferrea d'Italia da Papa Clemente VII al Congresso di Bologna del 1530. Tra il 1529 e il 1535 Carlo V affrontò la minaccia islamica, dapprima difendendo Vienna dall'assedio turco e poi sconfiggendo gli Ottomani in Nord Africa e conquistando Tunisi. Tuttavia, questi successi furono vanificati negli anni quaranta dalla fallimentare spedizione di Algeri e dalla perdita di Budapest. Nel frattempo, Carlo V era giunto a un accordo con papa Paolo III per dare inizio al Concilio di Trento (1545). Il rifiuto di prendervi parte della luterana Lega di Smalcalda provocò una guerra, che si concluse nel 1547 con la cattura dei principi protestanti. Quando le cose sembravano mettersi per il meglio per Carlo V, Enrico II di Francia garantì appoggio ai principi ribelli, alimentando di nuovo i dissidi luterani, e venne a patti con il sultano Solimano il Magnifico, il nemico più pericoloso di Carlo V fin dal 1520. Di fronte alla prospettiva di un'alleanza tra tutti i suoi disparati nemici, Carlo V abdicò nel 1556 e divise l'impero asburgico tra suo figlio Filippo II di Spagna (che ottenne Spagna, Paesi Bassi, Due Sicilie, oltre alle colonie americane) e suo fratello Ferdinando I d'Austria (che ricevette Austria, Croazia, Boemia, Ungheria e il titolo di imperatore). Il Ducato di Milano e i Paesi Bassi furono lasciati in un'unione personale al re di Spagna, ma continuarono a far parte del Sacro Romano Impero. Carlo V si ritirò nel 1557 in Spagna presso il monastero di Yuste, dove morì un anno dopo, avendo abbandonato il sogno dell'impero universale di fronte alla prospettiva del pluralismo religioso e all'emergere delle monarchie nazionali.