- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

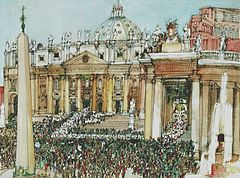

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, abbreviato come Vaticano II, stato il ventunesimo e il pi recente concilio ecumenico della Chiesa cattolica. La sua convocazione fu annunciata da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma al termine della settimana di preghiera per l'unit dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica, fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza alla maggior variet di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti delle altre religioni cristiane. La prima sessione inizi nell'ottobre 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre 1965, solennit dell'Immacolata Concezione. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano II promulg quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II stata paragonata a quella del Concilio di Trento, ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa ancora oggetto di dibattito storico e dottrinale. Per questo come il Concilio di Trento stato il concilio della Controriforma (o "prima riforma cattolica"), il Concilio Vaticano II stato chiamato il concilio della "seconda riforma cattolica".

Il secondo concilio di Nicea fu convocato nel 787, su richiesta di papa Adriano I, dall'imperatrice d'Oriente Irene l'Ateniana, per deliberare sul culto delle immagini (iconodulia). È il VII Concilio ecumenico, riconosciuto dalla Chiesa cattolica, dalle Chiese ortodosse, dai luterani e dai vetero-cattolici.

Il concilio di Costanza, (1414-1418) è il XVI Concilio riconosciuto ecumenico dalla Chiesa cattolica, convocato a Costanza su richiesta del re dei Romani Sigismondo per porre fine allo scisma d'Occidente. Ottenne le dimissioni di papa Gregorio XII e depose gli altri due contendenti. Fra i suoi primi atti vi fu la condanna per eresia e quindi l'esecuzione di Jan Hus.

Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze fu convocato da papa Martino V (1417-1431) nel 1431, in applicazione di una disposizione conciliare (il Decreto Frequens) del Concilio di Costanza, che prevedeva, con il decreto Frequens, la tenuta periodica di un concilio della Chiesa cattolica. Iniziato nel 1431, esso si svolse in più sedi, prima a Basilea, poi a Ferrara, poi a Firenze ed infine a Roma. Gli scopi del concilio erano i seguenti: 1) trattare l'unione con la Chiesa ortodossa; 2) estirpare l'eresia hussita e 3) riformare la Chiesa.

Il concilio o sinodo è, nella vita di alcune Chiese cristiane (come quelle ortodosse orientali, quella cattolica romana, e diverse Chiese riformate), una riunione di rappresentanti delle diverse chiese locali, per raggiungere un consenso attorno a un argomento riguardante la fede o per prendere decisioni di natura pastorale o disciplinare. Il termine sinodo deriva dal greco synodos, composto dalla particella syn (che significa: insieme) e dal sostantivo odòs (che significa: cammino). Questa etimologia fa capire immediatamente che il sinodo è un organismo avente il preciso scopo di permettere una partecipazione ampia di tutte le componenti ecclesiali (per esempio, tra Cattolici e Ortodossi: vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi, laici) alla vita della Chiesa: attraverso il sinodo, cioè, il "cammino" viene percorso "insieme". L'equivalente latino di synodos è concilium.

La Chiesa ortodossa russa (in russo: русская православная церковь?), o Patriarcato di Mosca (in russo: Московский Патриархат?), è una Chiesa ortodossa autocefala, guidata dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie, precedentemente in comunione con tutte le Chiese ortodosse calcedonesi, tra le quali occupava il quinto posto, dopo il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, il Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria, la Chiesa greco-ortodossa di Antiochia e la Chiesa greco-ortodossa di Gerusalemme. Dal 2018, per decisione del sinodo dei vescovi russi, non è più in comunione con il solo Patriarcato di Costantinopoli, "primo tra pari" tra i patriarchi ortodossi, in seguito alla decisione da parte di quest'ultimo di riammettere alla piena comunione la Chiesa ortodossa ucraina (Patriarcato di Kiev), guidata da Filarete Denisenko, separatasi in precedenza dal Patriarcato di Mosca e per questo scomunicata.

Il termine cattocomunismo definisce, nel panorama filosofico e politico italiano, l'insieme di quei pensatori, religiosi e politici che, pur essendo di dichiarata fede cattolica, optano per una scelta politica e programmatica di tipo comunista, eventualmente accettando, senza tuttavia aderirvi completamente, gran parte del pensiero marxista.

L'anglicanesimo o anglicanismo è una confessione che si pone a metà strada (Via Media) tra il cristianesimo cattolico e quello protestante, e che ebbe origine nel XVI secolo con la separazione della Chiesa d'Inghilterra dalla Chiesa cattolica durante il regno di Enrico VIII. Comprende chiese che sono storicamente legate ad essa ed altre con credenze, pratiche di culto e strutture affini, sebbene non identiche. La parola anglicano ha avuto origine da ecclesia anglicana, una frase latina risalente al 1246 che significa "chiesa inglese". Gli aderenti all'anglicanesimo sono chiamati anglicani. La maggioranza di loro fa parte delle chiese aderenti alla Comunione Anglicana internazionale. C'è tuttavia un certo numero di chiese al di fuori della Comunione Anglicana che si autodefiniscono anglicane e sono quelle legate all'anglicanesimo continuo", su posizioni conservatrici. Il rappresentante di Dio in terra nella religione anglicana è di fatto il sovrano della corona inglese, il cui successore corrisponde all’erede del trono. Il protestantesimo anglicano è sostanzialmente una fusione di elementi luterani e calvinisti e in parte anche cattolici, fondato sul Vangelo di Gesù Cristo, sulle tradizioni della chiesa apostolica, sulla successione apostolica ("episcopato storico") e sugli insegnamenti dei padri della Chiesa. Secondo un'immagine che viene fatta risalire a Richard Hooker, esso poggia su un "triplice piedistallo": Sacre Scritture, tradizione e ragione. L'anglicanesimo costituisce uno dei maggiori rami del cristianesimo occidentale, avendo definitivamente dichiarato la sua indipendenza dal Romano Pontefice con l'insediamento al trono di Elisabetta I. Molti dei nuovi formulari anglicani della metà del XVI secolo corrispondevano strettamente a quelli del protestantesimo riformato contemporaneo. Queste riforme all'interno della Chiesa d'Inghilterra vennero acquisite e adattate al culto anglicano dall'allora arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer, con la scrittura e pubblicazione di testi anglicani importantissimi, cioè il Book of Common Prayer e i Trentanove articoli di religione, a cui susseguì uno slittamento teologico e liturgico verso posizioni intermedie tra le due maggiori tradizioni protestanti emergenti, vale a dire il luteranesimo e il calvinismo. Entro la fine del XVI secolo, il mantenimento nell'anglicanesimo di molte forme liturgiche tradizionali e dell'episcopato venne visto come inaccettabile dagli anglicani che promuovevano i principi protestanti più radicali, mentre nei secoli successivi alcuni teologi ed ecclesiastici anglicani, come Edward Bouverie Pusey e John Henry Newman, auspicarono un riavvicinamento al culto cattolico, in parte dividendosi dalla Chiesa d'Inghilterra e in parte formando l'anglo-cattolicesimo. Questo costituisce però una minoranza nell'anglicanesimo, come - su un fronte dottrinale diverso - il movimento della "Broad Church" (Chiesa larga) che, riprendendo il latitudinarismo anglicano del '600, ha sviluppato dalla seconda metà dell'800 posizioni critiche nei confronti della interpretazione dogmatica dei "credi" e di un uso pedissequo del Book of Common Prayer, sostenendo l'importanza della ricerca religiosa e del confronto costruttivo con altre tradizioni cristiane e non-cristiane.