- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La diocesi di Massa Marittima-Piombino (in latino: Dioecesis Massana-Plumbinensis) è una sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell'arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino appartenente alla regione ecclesiastica Toscana. Nel 2016 contava 130.200 battezzati su 132.400 abitanti. È retta dal vescovo Carlo Ciattini.

La diocesi di Foligno (in latino: Dioecesis Fulginatensis) è una sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve appartenente alla regione ecclesiastica Umbria. Nel 2016 contava 63.000 battezzati su 67.200 abitanti. La sede è vacante.

La diocesi di Sansepolcro (in latino: Dioecesis Biturgensis seu Burgi Sancti Sepulchri) è una sede della Chiesa cattolica in Italia, istituita da papa Leone X il 17 settembre 1520 con la bolla Pro excellenti praeminentia. Nell'ambito della generale riforma delle circoscrizioni diocesane in Italia, avviata dopo il Concilio Vaticano II, il 30 settembre 1986 la diocesi di Sansepolcro è stata unita alle diocesi di Cortona e di Arezzo a formare la diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

Il Sinodo dei Vescovi è un'istituzione permanente del Collegio episcopale della Chiesa cattolica. Fu papa Paolo VI che lo istituì il 15 settembre 1965 in risposta al desiderio dei padri del Concilio Vaticano II per mantenere viva l'esperienza dello stesso Concilio. Il documento con cui fu istituito il Sinodo è la lettera apostolica-Motu proprio Apostolica sollicitudo. È un'assemblea dei rappresentanti dell'episcopato cattolico che ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa universale.

Il giansenismo fu un movimento religioso, filosofico e politico che proponeva un'interpretazione del cattolicesimo sulla base della teologia elaborata nel XVII secolo da Giansenio. L'impianto di base del giansenismo si fonda sull'idea che l'essere umano nasca essenzialmente corrotto e, quindi, inevitabilmente destinato a commettere il male. Senza la grazia divina l'uomo non può far altro che peccare e disobbedire alla volontà di Dio; ciononostante alcuni esseri umani sono predestinati alla salvezza (mentre altri non lo sono). Con tale teologia Giansenio intendeva ricondurre il cattolicesimo a quella che egli riteneva la dottrina originaria di Agostino d'Ippona, in contrapposizione al molinismo (dal gesuita spagnolo Luis de Molina) allora prevalente, che concepiva la salvezza come sempre possibile per l'uomo dotato di buona volontà. Il giansenismo fu un fenomeno estremamente complesso: partito da un problema eminentemente teologico, entrò ben presto in campo etico, assunse posizioni ecclesiologiche estremiste e si mosse anche come una specie di partito politico; influenzò, infine, pratiche di religiosità popolare. Il movimento giansenista accompagnò la storia della Francia lungo tutta l'epoca dell'ancien Régime e conobbe anche un'importante ramificazione italiana nel Sette-Ottocento, di impronta giurisdizionalista e riformatrice. La Chiesa cattolico-romana condannò il giansenismo come eretico e vicino al protestantesimo, per il suo teorizzare la negazione del libero arbitrio di fronte alla grazia divina e suggerire l'idea di una salvezza predestinata. Il giansenismo fu quindi condannato dapprima dalla Congregazione dell'Indice nel 1641, poi con successive lettere pontificie, tra cui le bolle In eminenti (1642), Cum occasione (1653), Ad sacram beati Petri sedem (1656), Regiminis Apostolici (1664) e Unigenitus Dei Filius (1713).

Un concilio ecumenico, chiamato anche concilio generale e in greco οἰκουμηνικὴ σύνοδος, sinodo ecumenico, è un sinodo (riunione solenne) di tutti i vescovi cristiani per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. L'etimologia dell'aggettivo "ecumenico" lo riconduce al greco ecumene, "[l'intero] mondo abitato", ma storicamente si riferisce all'intero mondo romano. Infatti quelli del primo millennio del cristianesimo erano convocati dallo stesso imperatore onde evitare dissidi e favorire l'unità religiosa nell'Impero. Il numero e l'identità dei concili riconosciuti come ecumenici varia a seconda delle Chiese cristiane. Secondo la Chiesa ortodossa sono sette. Le Chiese ortodosse orientali hanno partecipato solo a tre e non ne riconoscono altri. Similmente la Chiesa assira d'Oriente e l'Antica Chiesa d'Oriente ne accettano solo due. La Chiesa cattolica sia occidentale che orientale considera ecumenici anche certi concili tenutisi nel secondo millennio su convocazione dal papa senza alcun riferimento ad un imperatore. In generale, la dottrina del protestantesimo ignora tutti i concili ecumenici, ma l'anglicanesimo attribuisce una certa autorità ai primi quattro.

Il concilio di Pisa (o conciliabolo, in quanto ritenuto successivamente illegittimo) del 1409 fu un concilio indetto nel 1408 e a cui partecipò la maggior parte dei cardinali della Chiesa cattolica, in quel periodo divisa in "obbedienza romana" ed "obbedienza avignonese" (Grande scisma d'Occidente). Questo concilio, nato per superare tale divisione, in realtà non fu mai riconosciuto dalle due obbedienze e finì per creare un'ulteriore divisione all'interno della Chiesa cattolica, la cosiddetta "obbedienza pisana".

Il concilio di Costanza, (1414-1418) è il XVI Concilio riconosciuto ecumenico dalla Chiesa cattolica, convocato a Costanza su richiesta del re dei Romani Sigismondo per porre fine allo scisma d'Occidente. Ottenne le dimissioni di papa Gregorio XII e depose gli altri due contendenti. Fra i suoi primi atti vi fu la condanna per eresia e quindi l'esecuzione di Jan Hus.

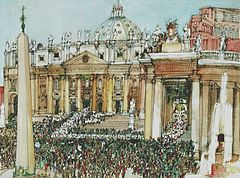

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, abbreviato come Vaticano II, stato il ventunesimo e il pi recente concilio ecumenico della Chiesa cattolica. La sua convocazione fu annunciata da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma al termine della settimana di preghiera per l'unit dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica, fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza alla maggior variet di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti delle altre religioni cristiane. La prima sessione inizi nell'ottobre 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre 1965, solennit dell'Immacolata Concezione. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano II promulg quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II stata paragonata a quella del Concilio di Trento, ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa ancora oggetto di dibattito storico e dottrinale. Per questo come il Concilio di Trento stato il concilio della Controriforma (o "prima riforma cattolica"), il Concilio Vaticano II stato chiamato il concilio della "seconda riforma cattolica".