- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Un concilio ecumenico, chiamato anche concilio generale e in greco οἰκουμηνικὴ σύνοδος, sinodo ecumenico, è un sinodo (riunione solenne) di tutti i vescovi cristiani per definire argomenti controversi di fede o indicare orientamenti generali di morale. L'etimologia dell'aggettivo "ecumenico" lo riconduce al greco ecumene, "[l'intero] mondo abitato", ma storicamente si riferisce all'intero mondo romano. Infatti quelli del primo millennio del cristianesimo erano convocati dallo stesso imperatore onde evitare dissidi e favorire l'unità religiosa nell'Impero. Il numero e l'identità dei concili riconosciuti come ecumenici varia a seconda delle Chiese cristiane. Secondo la Chiesa ortodossa sono sette. Le Chiese ortodosse orientali hanno partecipato solo a tre e non ne riconoscono altri. Similmente la Chiesa assira d'Oriente e l'Antica Chiesa d'Oriente ne accettano solo due. La Chiesa cattolica sia occidentale che orientale considera ecumenici anche certi concili tenutisi nel secondo millennio su convocazione dal papa senza alcun riferimento ad un imperatore. In generale, la dottrina del protestantesimo ignora tutti i concili ecumenici, ma l'anglicanesimo attribuisce una certa autorità ai primi quattro.

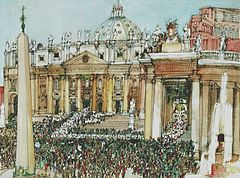

Il Concilio Ecumenico Vaticano II, abbreviato come Vaticano II, stato il ventunesimo e il pi recente concilio ecumenico della Chiesa cattolica. La sua convocazione fu annunciata da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 presso la sala capitolare del Monastero di San Paolo di Roma al termine della settimana di preghiera per l'unit dei cristiani. I lavori conciliari ebbero luogo nel corso di quattro sessioni, la cui lingua ufficiale fu il latino. Nella storia ecclesiastica, fu il concilio che in assoluto diede rappresentanza alla maggior variet di lingue ed etnie. All'evento furono invitati ad assistere anche alcuni esponenti delle altre religioni cristiane. La prima sessione inizi nell'ottobre 1962 e si interruppe a seguito della morte del Pontefice il 3 giugno dell'anno seguente. Le altre tre sessioni furono convocate e presiedute dal suo successore Paolo VI, fino al termine dei lavori l'8 dicembre 1965, solennit dell'Immacolata Concezione. I vescovi cattolici discussero gli argomenti riguardanti la vita della Chiesa e la sua apertura alle istanze del mondo moderno e contemporaneo. Il Vaticano II promulg quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'importanza del Concilio Vaticano II stata paragonata a quella del Concilio di Trento, ed il suo ruolo nel XX secolo e nel futuro della Chiesa ancora oggetto di dibattito storico e dottrinale. Per questo come il Concilio di Trento stato il concilio della Controriforma (o "prima riforma cattolica"), il Concilio Vaticano II stato chiamato il concilio della "seconda riforma cattolica".

Il concilio o sinodo è, nella vita di alcune Chiese cristiane (come quelle ortodosse orientali, quella cattolica romana, e diverse Chiese riformate), una riunione di rappresentanti delle diverse chiese locali, per raggiungere un consenso attorno a un argomento riguardante la fede o per prendere decisioni di natura pastorale o disciplinare. Il termine sinodo deriva dal greco synodos, composto dalla particella syn (che significa: insieme) e dal sostantivo odòs (che significa: cammino). Questa etimologia fa capire immediatamente che il sinodo è un organismo avente il preciso scopo di permettere una partecipazione ampia di tutte le componenti ecclesiali (per esempio, tra Cattolici e Ortodossi: vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi, laici) alla vita della Chiesa: attraverso il sinodo, cioè, il "cammino" viene percorso "insieme". L'equivalente latino di synodos è concilium.

Il concilio di Pisa (o conciliabolo, in quanto ritenuto successivamente illegittimo) del 1409 fu un concilio indetto nel 1408 e a cui partecipò la maggior parte dei cardinali della Chiesa cattolica, in quel periodo divisa in "obbedienza romana" ed "obbedienza avignonese" (Grande scisma d'Occidente). Questo concilio, nato per superare tale divisione, in realtà non fu mai riconosciuto dalle due obbedienze e finì per creare un'ulteriore divisione all'interno della Chiesa cattolica, la cosiddetta "obbedienza pisana".

Il concilio di Efeso, terzo concilio ecumenico, fu convocato dall'imperatore Teodosio II e si tenne nel 431 a Efeso, in Asia Minore, sotto il regno dell'imperatore d'Oriente Teodosio II (408-450); vi parteciparono approssimativamente 200 vescovi e si occupò principalmente del nestorianesimo.

Il concilio di Calcedonia, quarto concilio ecumenico della storia del cristianesimo, fu convocato dall'imperatore Marciano ed ebbe luogo nella città omonima nel 451.

Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze fu convocato da papa Martino V (1417-1431) nel 1431, in applicazione di una disposizione conciliare (il Decreto Frequens) del Concilio di Costanza, che prevedeva, con il decreto Frequens, la tenuta periodica di un concilio della Chiesa cattolica. Iniziato nel 1431, esso si svolse in più sedi, prima a Basilea, poi a Ferrara, poi a Firenze ed infine a Roma. Gli scopi del concilio erano i seguenti: 1) trattare l'unione con la Chiesa ortodossa; 2) estirpare l'eresia hussita e 3) riformare la Chiesa.

Il concilio Lateranense V fu un concilio ecumenico convocato da papa Giulio II e iniziato nella Basilica di San Giovanni in Laterano dal 3 maggio 1512. Il concilio ebbe diversi sessioni e si concluse nel 1517.

Il Basso Medioevo è una suddivisione storica del periodo medioevale, ovvero il periodo della storia europea e del bacino del Mediterraneo convenzionalmente compreso tra l'anno 1000 circa e la scoperta dell'America da parte degli Europei nel 1492, preceduto dall'Alto Medioevo. Dal XIII secolo si formarono i primi Stati nazionali in Portogallo, Francia, Italia meridionale e Inghilterra (e a partire dal XV secolo anche in Russia e Spagna) mentre nel resto della Penisola e in Germania, dove le condizioni storiche e sociali non permisero il formarsi di uno Stato unitario, fiorì l'epoca dei Comuni, i quali, tra il Trecento e il Quattrocento, diedero vita a numerose entità statuali minori (note in Italia come Signorie); in seguito alcune di queste acquisirono la connotazione di veri e propri Stati regionali. Nel Basso Medioevo i poteri universali del papato e del Sacro Romano Impero, dopo aver raggiunto il proprio apogeo, iniziarono a decadere inesorabilmente a favore delle monarchie nazionali che ormai si affermavano, dando all'Europa quel carattere, tuttora vivo, di mosaico di Stati e popoli, spesso affini, ma nel contempo diversi tra loro. L'impero iniziò a entrare in crisi con la morte di Federico II (1250), il papato con i conflitti col re di Francia che portarono allo scisma d'Occidente (1378). Durante il Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, guerre, carestie ed epidemie causarono profondi mutamenti sociali ed economici nella società europea, cambiando anche la mentalità dei ceti più elevati e degli intellettuali e uomini di cultura in alcune regioni d'Europa particolarmente evolute (Italia, ma anche Fiandre e Germania meridionale). Questi ultimi iniziarono ad attribuire una nuova importanza all'individuo, gettando le basi della civiltà umanistico-rinascimentale, che si sarebbe diffusa grazie anche al sostegno di un'aristocrazia colta e di una borghesia sempre più ampia e facoltosa.