- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Castel Nuovo, chiamato anche Maschio Angioino o Mastio Angioino, è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli. Il castello domina la scenografica piazza Municipio ed è sede della Società napoletana di storia patria e del Comitato di Napoli dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ospitato nei locali della SNSP. Nel complesso è situato anche il museo civico, cui appartengono la cappella palatina e i percorsi museali del primo e secondo piano. La Fondazione Valenzi vi ha la sua sede di rappresentanza, inaugurata il 15 novembre 2009 dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ed altre autorità, nell'ambito della celebrazione dei cento anni dalla nascita di Maurizio Valenzi.

Camillo Porzio (Napoli, 1525 – Napoli, 1603 circa) è stato uno storico e avvocato italiano, noto per la sua monografia sulla quattrocentesca Congiura dei baroni.

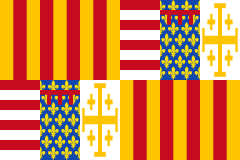

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

Giovanna I d'Angiò (Napoli, 1326 circa – Muro Lucano, 27 luglio 1382) fu regina regnante di Napoli, regina titolare di Sicilia e di Gerusalemme e contessa di Provenza e di Forcalquier dal 1343 al 1381, anno della sua deposizione. Fu una delle prime regine regnanti d'Europa.

La famiglia Filangieri (o Filangeri o Filingeri) è una famiglia nobile italiana di origine normanna. Radicatasi in gran parte del Mezzogiorno d'Italia nella seconda metà dell'XI secolo, occupò un ruolo chiave nella storia del Regno di Sicilia e del Regno di Napoli dopo la caduta degli Altavilla, avvenuta alla fine del XII secolo per mano degli Hohenstaufen.

Ferdinando d'Aragona, ramo di Napoli, meglio conosciuto come Ferrante I e detto anche Don Ferrando e Don Ferrante (Valencia, 2 giugno 1424 – Napoli, 25 gennaio 1494), era l'unico figlio maschio, illegittimo, di Alfonso I di Napoli, fu re di Napoli dal 1458 al 1494. La madre, Gueraldona Carlino, era una donna probabilmente di origine napoletana che nel dicembre del 1423 aveva accompagnato Alfonso al suo ritorno in Spagna, dove poi sposò un tale Gaspar Reverdit di Barcellona.

La Battaglia di Montorio si tenne l’8 maggio del 1486 in terra toscana e più precisamente nella attuale provincia di Grosseto, nella frazione di Montorio appartenente al comune di Sorano, nell’ambito del più ampio conflitto noto come Congiura dei baroni, che interessò i territori del Regno di Napoli e dello Stato Pontificio. Della battaglia scrisse per primo Camillo Porzio nel suo La congiura dei baroni del Regno di Napoli contro il Re Ferdinando I, scritto forse a partire dal 1560, e stampato per la prima volta a Roma nel 1565, sulla base di una bibliografia incompleta e scarsa di fonti documentarie coeve all’episodio. A questa narrazione seguiva in tempi pressoché contemporanei o di poco successiva, la Storia di Teramo scritta da Muzio Muzii che riprendeva pressoché con identiche parole il medesimo episodio facendo sorgere, erroneamente, nella narrazione storica locale, la convinzione che la battaglia si fosse effettivamente tenuta in quel di Montorio al Vomano, come poi acriticamente ripreso anche da Niccola Palma nel XIX secolo. In realtà già Scipione Ammirato, nelle sue Istorie fiorentine, sottolineava l’errore in cui era incorso il Porzio, descrivendo un contesto storico da cui nasceva la vicenda del tutto diverso da quello da egli narrato, infatti Alfonso d'Aragona duca di Calabria e Gian Giacomo Trivulzio, presero alloggiamento nel castello di Montorio presso Castell'Ottieri, dopo che sin dal gennaio dello stesso anno si erano acquartierati nella vicina Pitigliano possedimento degli Orsini loro alleati, e pochi giorni dopo lo scontro, da recenti scoperte di documenti d’archivio effettuate da storici locali, la località, che era stata requisita dall'aragonese iure belli, venne restituita agli Ottieri legittimi signori del luogo. Altri documenti d’archivio avevano confermato nel corso del XX secolo in altri studi, l’esatta identificazione della località. La battaglia, che si ritiene uno degli eventi culminanti della Congiura, con lo scontro delle truppe Napoletane contro quelle Pontificie al comando di Roberto Sanseverino, fu cruenta e con vittime da entrambe le parti, anche se i contorni del suo svolgimento restano piuttosto oscuri, ma vide la vittoria dei Napoletani, con i quali si era alleato anche Niccolò Orsini, sui Pontifici, inducendo Innocenzo VIII, che aveva preso sotto la sua protezione i baroni napoletani filo- Angioini, a preparare le trattative per la pace che si concluse l’11 agosto 1486.

Antonello Sanseverino (Salerno, 1458 – Senigallia, 27 gennaio 1499) è stato II Principe di Salerno (dal 1474 fino alla confisca del 1486), Conte di Marsico, grande ammiraglio del Regno di Napoli (dal 1477). Fu a capo della Congiura dei baroni del 1485. Sposò nel 1480 Costanza da Montefeltro, figlia di Federico Duca di Urbino.

Alfonso di Trastámara, detto il Magnanimo (Medina del Campo, 21 novembre 1393 – Napoli, 27 giugno 1458), è stato un principe spagnolo della casa reale di Trastámara d'Aragona, che divenne re Alfonso V di Aragona, Alfonso III di Valencia, Alfonso II di Sardegna, Alfonso I di Maiorca e di Sicilia, re titolare di Corsica, di Gerusalemme e d'Ungheria, conte Alfonso IV di Barcellona e delle contee catalane (Rossiglione e Cerdagna) dal 1416 al 1458, duca titolare di Atene e Neopatria e re Alfonso I di Napoli dal 1442 al 1458. Fu il capostipite del ramo aragonese di Napoli. Era figlio primogenito del principe di Castiglia e León, e futuro re della corona d'Aragona e di Sicilia, Ferdinando, e di Eleonora d'Alburquerque. Suo padre Ferdinando rappresentava, per discendenza materna, la stirpe della Casa d'Aragona; da parte di padre, invece, discendeva dal casato di Trastámara, un ramo illegittimo dei reali di Castiglia. Per diritto ereditario Alfonso era anche re di Sicilia e di Sardegna (regno che contese al Giudicato di Arborea, alleato con la Repubblica di Genova) e conquistò il Regno di Napoli, nella cui capitale stabilì la propria corte e che divenne il fulcro della Corona d'Aragona. Più semplicemente, Alfonso V d'Aragona era figlio primogenito di Ferdinando I d'Aragona; fratello di Giovanni II d'Aragona (padre di Ferdinando II d'Aragona, che diventerà il marito di Isabella di Castiglia); padre di Ferdinando I di Napoli (detto Ferrante I di Napoli).