- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Luigi XVI di Borbone (Versailles, 23 agosto 1754 – Parigi, 21 gennaio 1793) è stato re di Francia dal 1774 al 1792; dal 1º ottobre 1791 regnò con il titolo di "re dei Francesi" fino al 10 agosto 1792, giorno della sua deposizione, e di fatto ultimo vero sovrano assoluto per diritto divino. Inizialmente amato dal popolo, sostenne la guerra d'indipendenza americana, ma non fu in grado di comprendere appieno gli eventi successivi in patria. Durante la Rivoluzione venne chiamato Luigi Capeto, in quanto discendente di Ugo Capeto, fondatore della dinastia, nell'intenzione di dissacrarne lo status di re, e soprannominato derisoriamente Louis le Dernier (Luigi Ultimo; in realtà non sarà l'ultimo re di Francia, onore che spetterà a Luigi Filippo, figlio di suo cugino Luigi Filippo II di Borbone-Orléans). Dopo la deposizione, l'arresto e l'instaurazione della Repubblica, fu giudicato colpevole di alto tradimento dalla Convenzione nazionale, venendo condannato a morte e ghigliottinato il 21 gennaio 1793. Luigi XVI fu riabilitato da suo fratello Luigi XVIII con la Restaurazione (1815). La Chiesa cattolica, già dal 1793, ricorda il martirio della famiglia reale, celebrando messe di suffragio, principalmente in Francia.

Gente di Dublino (Dubliners), pubblicato a volte anche come I dublinesi, è una raccolta di quindici racconti scritta da James Joyce (con lo pseudonimo di Stephen Daedalus), pubblicata originariamente da Grant Richards nel 1914, dopo essere stata rifiutata diciotto volte da quindici diverse case editrici. Richards accettò la raccolta di dodici short stories già nel febbraio 1905, ma a causa delle sue obiezioni sul linguaggio nel racconto Two Gallants, e di quelle dello stampatore, la pubblicazione fu rifiutata. Infatti, Joyce, pur lamentandosi, ma accettando alcuni cambiamenti, fece saltare l'accordo. Il libro subì la bocciatura, negli anni, di altri editori. Nel 1909, Maunsel di Dublino accettò di stampare mille copie, ma la tiratura fu bruciata dallo stampatore.

L'estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva).

Dublino (AFI: /duˈblino/; in inglese Dublin, /ˈdʌblɪn/; in irlandese Baile Átha Cliath (pron: ˈbalʲə ˈaːə ˈclʲiːə), "città del guado della staccionata", o semplicemente Áth Cliath, o meno correttamente Dubh Linn, "stagno nero") è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata, non solo del paese, ma di tutta l'isola. Gli abitanti sono complessivamente 554 554 ma se si considera l'area metropolitana, superano il milione. La città è in continua espansione urbanistica ed economica da qualche decennio, e contribuisce al PIL della Repubblica con 60 miliardi di euro. Fondata dai vichinghi come centro per il commercio di schiavi, la città è situata sulla foce del fiume Liffey, al centro della costa orientale dell'isola e di quella che oggi viene chiamata Dublin Region, affacciata sul mare d'Irlanda (in inglese Irish Sea). È stata la capitale irlandese sin dai tempi medievali. La Città consiste nella zona amministrata dal Dublin City Council assieme ai contigui sobborghi un tempo appartenenti alla Contea di Dublino e ora divisi tra le contee di Dún Laoghaire-Rathdown, Fingal e South Dublin. La Greater Dublin Area si compone di quanto sopra assieme alle contee di Kildare, Meath e Wicklow. Molly Malone è il titolo dell'inno non ufficiale della città.

La Convenzione per la protezione delle risorse marine viventi in Antartide (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR) è parte del trattato Antartico; firmata a Canberra il 20 maggio 1980, è entrata in vigore il 7 aprile 1982, il suo obiettivo è quello di preservare la vita marina e l'integrità ambientale antartica. Si è venuti ad un accordo per il timore che un aumento della pesca di krill nell'Oceano Atlantico potesse avere ripercussioni su altre forme di vita marina, che sul krill basano la propria alimentazione. Le parti firmatarie della Convenzione, sono 31 nazioni: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Corea del Sud, Unione europea, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Italia, Namibia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Ucraina, Uruguay e Vanuatu. La Convenzione si propone di regolare i seguenti punti: protezione di tutti gli organismi viventi nei mari a sud della convergenza antartica; regolazione di pesca ed attività associate in modo da ridurre al minimo i rischi a lungo termine per l'ecosistema marino; sistema di osservazione e ispezione per garantire il rispetto dei dispositivi della Convenzione.

La convenzione delle Alpi (in tedesco Alpenkonvention, in francese convention alpine, in sloveno Alpska Kovencija e in inglese alpine convention), è un trattato internazionale sottoscritto dagli otto Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera), nonché dalla Comunità economica europea, con l'obiettivo di garantire una politica comune per l'arco alpino, un territorio sensibile e complesso in cui i confini sono determinati da fattori naturali, economici e culturali che raramente coincidono con le frontiere degli Stati nazionali. Risulta dunque evidente l'importanza di un vero ed efficace coordinamento internazionale degli interventi.

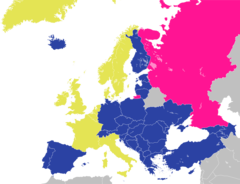

Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa: fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra, conta oggi 47 stati membri e la sua sede istituzionale è a Strasburgo, in Francia, nel Palazzo d'Europa. I principali organi del Consiglio sono: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Congresso dei poteri locali e regionali. Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi; le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Il 17 ottobre 1989 gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. Con l'entrata in vigore del "Trattato di Lisbona", la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati, come vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. Essa risponde alla necessità, emersa durante il Consiglio europeo di Colonia (3 e 4 giugno 1999), di definire un gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza e di fede che fossero garantiti a tutti i cittadini dell'Unione.