- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

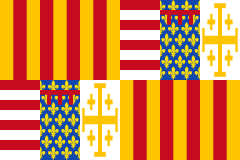

Regno di Napoli (in latino: Regnum Neapolitanum, in catalano Regne de Nàpols, in spagnolo Reino de Nápoles) è il nome con cui è conosciuto nella storiografia moderna l'antico Stato esistito dal XIV al XIX secolo ed esteso a tutto il meridione continentale italiano. Il suo nome ufficiale era Regnum Siciliae citra Pharum, vale a dire “Regno di Sicilia al di qua del Faro”, in riferimento al Faro di Messina, e si contrapponeva al contemporaneo Regnum Siciliae ultra Pharum, cioè “Regno di Sicilia al di là del Faro”, che si estendeva sull'intera isola di Sicilia. In epoca normanna, il Regno di Sicilia era organizzato in due macro-aree: la prima, che includeva i territori siciliani e calabresi, costituiva il Regno di Sicilia propriamente detto; la seconda, che includeva i restanti territori peninsulari, costituiva il Regno di Puglia, allorquando il territorio era parte integrante del Regno normanno di Sicilia. Quest'ultimo Stato fu istituito nel 1130, con il conferimento a Ruggero II d'Altavilla del titolo di Rex Siciliae dall'antipapa Anacleto II, titolo confermato nel 1139 da papa Innocenzo II. Il nuovo Stato insisteva così su tutti i territori del Mezzogiorno, attestandosi come il più ampio degli antichi Stati italiani. Alla stipula della Pace di Caltabellotta (1302) seguì la formale divisione del regno in due: Regnum Siciliae citra Pharum (noto nella storiografia come Regno di Napoli) e Regnum Siciliae ultra Pharum (anche noto per un breve periodo come Regno di Trinacria e noto nella storiografia come Regno di Sicilia). Pertanto questo trattato può essere considerato l'atto di fondazione convenzionale dell'entità politica oggi nota come Regno di Napoli. Il regno, come Stato sovrano, vide una grande fioritura intellettuale, economica e civile sia sotto le varie dinastie angioine (1282-1442), sia con la riconquista aragonese di Alfonso I (1442-1458), sia sotto il governo di un ramo cadetto della casa d'Aragona (1458-1501); allora la capitale Napoli era celebre per lo splendore della sua corte e il mecenatismo dei sovrani. Nel 1504 la Spagna unita sconfisse la Francia, e il regno di Napoli fu da allora unito dinasticamente alla monarchia spagnola, insieme a quello di Sicilia, fino al 1707: entrambi furono governati come due vicereami distinti ma con la dicitura ultra et citra Pharum e con la conseguente distinzione storiografica e territoriale tra Regno di Napoli e Regno di Sicilia. Benché i due regni, nuovamente riuniti, ottennero l'indipendenza con Carlo di Borbone già nel 1734, l'unificazione giuridica definitiva di entrambi i regni si ebbe solo nel dicembre 1816, con la fondazione dello Stato sovrano del Regno delle Due Sicilie. Il territorio del Regno di Napoli inizialmente corrispondeva alla somma di quelli delle attuali regioni italiane di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e comprendeva anche alcune aree dell'odierno Lazio meridionale ed orientale appartenenti fino al 1927 alla Campania, ovvero all'antica provincia di Terra di Lavoro (circondario di Gaeta e circondario di Sora), ed all'Abruzzo (circondario di Cittaducale).

Luigi Castellazzo (Pavia, 29 settembre 1827 – Pistoia, 16 dicembre 1890) è stato un patriota, scrittore, ufficiale garibaldino e uomo politico italiano, di idee federaliste.

La guerra di successione di Mantova e del Monferrato, detta anche Seconda guerra del Monferrato (1628 - 6 aprile 1631), scoppiò alla morte senza eredi di Vincenzo II Gonzaga e vide contrapporsi il Sacro Romano Impero, la Spagna e Carlo Emanuele I di Savoia alla Francia e alla Repubblica di Venezia, che appoggiavano la successione del duca Carlo Gonzaga di Nevers, sostenuto anche da papa Urbano VIII. Lo scontro si innestò nel quadro generale della guerra dei trent'anni. La successione del duca di Nevers, sancita a Ratisbona (1630), venne ratificata a Cherasco (1631).

Esercito meridionale fu la denominazione ufficiale data da Giuseppe Garibaldi a quella forza armata che si costituì conseguentemente alla spedizione dei Mille. Questo esercito, composto da volontari italiani e anche stranieri, raggiunse circa 50.000 uomini. Gli ufficiali indossavano l'uniforme di colore rosso, e quindi tutti i combattenti, come i Mille, furono definiti camicie rosse. Venne disciolto prima della proclamazione del Regno d'Italia.

L'eccidio dell'ospedale psichiatrico di Vercelli fu l'esecuzione sommaria — ad opera di alcuni partigiani della 182ª Brigata Garibaldi "Pietro Camana" — di un gruppo di militi della Repubblica Sociale Italiana (RSI) prelevati dallo stadio di Novara, allora adibito a campo di concentramento. Secondo le diverse fonti, i militi uccisi furono tra cinquantuno e sessantacinque. L'eccidio ebbe luogo in parte nel comune di Vercelli e in parte nel comune di Greggio tra il 12 ed il 13 maggio 1945. La memoria dell'evento fu per decenni tramandata quasi unicamente dai reduci della RSI: solo in anni più recenti alcuni storici hanno ripreso il tema, oggi ricostruito in modo sufficientemente esauriente nelle sue linee generali, pur differendo in alcuni particolari a seconda delle fonti.