- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

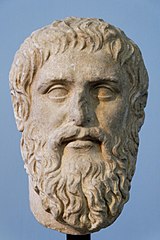

Il Fedone (in greco antico: Φαίδων, Phàidōn) è uno dei più celebri dialoghi di Platone. Ultimo dialogo della prima tetralogia di Trasillo, sembrerebbe un dialogo giovanile del filosofo, anche in considerazione del contesto in cui si svolge (la morte di Socrate). Lo studio stilistico dell'opera, tuttavia, più narrativa che dialogica, motiva alcuni studiosi ad assegnare l'opera al periodo della maturità.L'accordo sulla datazione (386-385 a.C.) dipenderebbe principalmente da due elementi: il forte condizionamento pitagorico della discussione, che fa pensare a una composizione prossima al primo viaggio siciliano e ai contatti con la comunità pitagorica di Archìta, ma anche l'assenza di esplicite intenzioni pedagogiche, che spinge a ritenere il dialogo precedente alla fondazione dell'Accademia. Ma già Diogene Laerzio cita un aneddoto (inventato ma significativo) secondo cui, durante la prima lettura del Fedone, l'uditorio composto da concittadini ateniesi, abituati ai dialoghi socratici (Λόγοι Σωκρατικοί), genere letterario sorto dopo la morte di Socrate a opera dei tanti discepoli) avrebbe abbandonato il luogo della lettura (non riconoscendo il personaggio), e ad ascoltare sino alla fine non sarebbe rimasto che un meteco: Aristotele. Argomento centrale è l'immortalità dell'anima, in sostegno della quale Platone porta quattro diverse argomentazioni: la palingenesi, la dottrina della reminiscenza (maggiormente approfondita nel Menone), la differenza sostanziale fra l'anima e il corpo e l'osservazione che l'idea della morte non può risiedere nell'anima, che è partecipe invece dell'idea della vita. Platone, durante la discussione circa l'immortalità dell'anima, attribuisce a Socrate una frase che contraddice le teorie del suo maestro: Socrate, infatti, secondo la maggior parte delle fonti, attribuisce alla ragione-parola (il logos) la capacità di raggiungere ogni verità; nel dialogo invece egli ammette che la ragione abbia dei limiti nel caso proprio della certezza dell'immortalità dell'anima, annullando così di fatto tutte le sue precedenti concezioni filosofiche: Celeberrimo è il finale, dove Socrate, morente per aver ingerito un phàrmakon (secondo una discussa tradizione, la cicuta) e circondato dai suoi allievi piangenti, chiede al suo fidato amico Critone di ricordarsi di offrire un gallo ad Asclepio (il dio della medicina), in ringraziamento, come sostengono alcuni studiosi, per la liberazione dalla vita. In realtà son forse possibili interpretazioni più convincenti, dal momento che tutto il pensiero socratico mal si concilia con un'immagine per così dire buddista di Socrate. Georges Dumézil, per esempio, suggerisce quest'interpretazione: Critone e Socrate erano scampati a una malattia della mente, avendo tutt'e due carezzato l'idea della fuga; ma erano presto rinsaviti e non si erano sottratti alle leggi: questo sarebbe il debito che Socrate e Critone (ecco il perché di quel noi nelle parole del filosofo) hanno nei confronti di Asclepio.

L’Eutidemo (in greco Εὐθύδημος) è un dialogo di Platone in cui viene messa in scena una parodia dell'eristica, l'arte sofistica di “battagliare” a parole allo scopo di confutare le tesi avversarie, qui rappresentata dai due fratelli Eutidemo e Dionisodoro. Platone, sempre caustico nei confronti dei sofisti, mette alla berlina quest'arte, per mezzo della quale è impossibile cogliere la verità e quindi poter insegnare o apprendere qualcosa: l'eristica infatti si fonda sulla convinzione che tutte le affermazioni abbiano il medesimo valore di verità, e che quindi le parole possano essere usate non per raggiungere la conoscenza, ma più semplicemente per competere con gli altri e indurli al silenzio, sostenendo o confutando una tesi a seconda dell'utilità del momento.Lo scopo di Platone nell’Eutidemo è ancora una volta difendere Socrate dalle calunnie che gli erano state mosse, mostrando come il maestro si differenziasse nel pensiero e nelle azioni dai sofisti a cui veniva equiparato. Egli costruisce dunque il dialogo come fosse una commedia (un prologo, 5 atti e un epilogo), attribuendole però un compito serio, quello di mettere in guardia i ceti elevati dalla capziosità dei sofisti e di chi, come Isocrate, dice di poter formare cittadini virtuosi attraverso l'insegnamento della retorica. A ciò inoltre si aggiunge l'intento polemico che Platone sembra avere nei confronti delle altre scuole socratiche, e in particolare quella di Euclide di Megara, il quale veniva accusato di essere a sua volta eristico e quindi lontano dall'insegnamento socratico, di cui Platone si presentava come l'unico erede legittimo.

I Dialoghi platonici rappresentano la quasi totalità della produzione letteraria e filosofica di Platone: il suo corpus ne conta ben 34, a cui si aggiungono un monologo (Apologia di Socrate) e 13 Lettere (Platone). Per quanto riguarda la scelta stilistica del dialogo come forma espositiva, è importante sottolineare come, in quegli anni, vi fossero tutte le condizioni per questa particolare scelta: da una parte, la sempre più vasta popolarità e fortuna della tragedia e della commedia, dall'altra il dialogare dei sofisti e di Socrate. Se non è dunque possibile sostenere che Platone sia stato il creatore del dialogo come genere letterario, è però verosimile che egli abbia colto la comune abitudine al dialogare e al porre quesiti, iniziando forse a stendere semplici questionari senza personaggi, affidando poi, in una seconda fase, alla figura di Socrate la funzione di protagonista di opere più strutturate e complesse.Alcuni dialoghi, definiti pseudo-platonici o spuri (in greco nothoi, cioè apocrifi), sebbene attribuiti a Platone, erano considerati non autentici già dall'antichità, e per questo motivo esclusi dal corpus delle sue opere. Di alcuni ci sono noti solo i titoli (Midone, Feaci), mentre di altri sei possediamo il testo completo: Sulla giustizia, Sulla virtù, Demodoco, Sisifo, Erissia, Assioco. Oltre a questi, gli studiosi moderni concordano nel considerare spuri anche alcuni dialoghi ritenuti autentici dagli antichi: Definizioni, Ipparco, Minosse, Amanti, Teagete.Il sistema di riferimento usato per la citazione di passi dai dialoghi di Platone è l'edizione della sua Opera omnia curata nel 1578 dal tipografo francese Henri Estienne (la famosa Edizione di Stephanus).

Il Critone (in greco Κρίτων) è un dialogo giovanile di Platone e per questo motivo la figura di Socrate che vi ritroviamo è verosimilmente vicina a quella che doveva essere nella realtà. Si può quindi attingere a questo dialogo per indagare il pensiero e la filosofia di Socrate.