- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Genova (, AFI: /ˈʤɛnova/, localmente /ˈʤeːnova/, in ligure Zena /ˈzeːna/) è un comune italiano di 561 467 abitanti, cuore di una vasta area metropolitana, nonché capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Liguria. È il più grande e popoloso comune della regione. Affacciata sul Mar Ligure, per oltre otto secoli capitale dell'omonima repubblica, la sua storia è legata alla marineria, al commercio, all'industria e all'attività bancaria. Il suo porto, il più esteso d'Italia è uno dei più importanti a livello europeo. La città ha fatto parte del triangolo industriale Milano-Torino-Genova ed è ancora uno dei centri economici più rilevanti d'Italia. Nel 2004 è stata capitale europea della cultura, mentre dal 2006 parte del suo centro storico, le Strade Nuove ed il Sistema dei Palazzi dei Rolli, è compreso tra i siti Patrimonio mondiale dell'umanità tutelati dall'UNESCO. Simbolo "fisico" della città è il suo faro, conosciuto come la Lanterna, mentre viene tradizionalmente rappresentata dalla Croce di San Giorgio, negli stemmi sorretta da due grifoni.

La provincia di Brindisi è una provincia italiana della Puglia di 383 288 abitanti, con capoluogo Brindisi. È stata istituita nel 1927 per scorporo dall'antica Terra d'Otranto e comprende 20 comuni, oltre al capoluogo. Sia da un punto di vista demografico, che per quanto riguarda la superficie, rappresenta la quinta provincia della regione. Compresa nel Salento, si affaccia a nord-est sul mare Adriatico e confina a nord con la città metropolitana di Bari, a ovest con la provincia di Taranto e a sud-est con la provincia di Lecce. Dalla fine del ventesimo secolo questa provincia ha conosciuto un processo di cambiamento del proprio assetto economico, con una progressiva diminuzione del peso dell'industria e una crescita del settore terziario. Significativo l'aumento del turismo, dovuto ad una buona dotazione infrastrutturale, rispetto al resto del Mezzogiorno, ed alla valorizzazione delle numerose risorse naturali, artistiche e culinarie presenti in tutto il territorio.

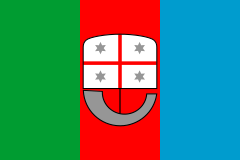

La Liguria (AFI: /liˈɡurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 515 500 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. I confini della regione amministrativa attuale, coincidono in gran parte con l'area governata dalla Repubblica di Genova, e sono stati raggiunti nel 1859-1860, quando le provincie di Genova e Porto Maurizio arrivarono a un'estensione simile a quella della regione attuale. Il termine "Liguria" per indicare questa area si affermò più tardi, infatti fino a tutto il '700 e buona parte del '800, fu "genovesato" il nome utilizzato per indicare il territorio della repubblica marinara, e i suoi abitanti chiamavano se stessi "genovesi". Liguria invece, fino a quel tempo era una parola del linguaggio erudito, ed era usata per indicare una regione dell'epoca romana, più estesa dell'attuale Liguria, di cui l'odierna regione con capoluogo Genova costituiva solo una parte. Fino al 1860 la circoscrizione amministrativa della Liguria, facente parte dal 1815 del Regno di Sardegna, comprendeva anche la Provincia di Nizza Marittima, ceduta poi alla Francia a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con l'eccezione del circondario di Sanremo e di quello di Porto Maurizio, entrati a far parte del Regno d'Italia. Secondo un luogo comune, la Liguria sarebbe stretta tra il mare e le catene montuose delle Alpi e dell'Appennino: di conseguenza la regione potrebbe essere ridotta a due fasce costiere, ad est e a ovest di Genova: la Riviera di Ponente e la Riviera di Levante. In realtà, la Liguria comprende anche grandi porzioni di territorio tributarie del bacino del Po a nord del crinale alpino-appenninico (circa il 28% della superficie regionale appartiene al bacino padano) e quasi tutto il retroterra marittimo, il lungo tratto di litorale compreso tra gli storici confini con la Francia (Rio San Luigi presso Grimaldi di Ventimiglia) e la bassa valle del Magra nei dintorni di Sarzana e Aulla (MS): questo confine orientale appare tuttavia meno definito, poiché coincide solo in parte con il basso corso del fiume Magra e include parte della piana litoranea di Luni. A un criterio amministrativo (secondo cui sarebbe da considerare amministrativamente ligure almeno tutto ciò che è posto a sud del crinale alpino-appenninico nel tratto Grimaldi-Mortola/Passo del Bracco) si sottraggono alcune aree marginali del territorio della Liguria "fisica", che per ragioni storico-politiche appartengono ad altre amministrazioni regionali o statali; è il caso della media e alta Val Roia (a lungo contesa tra Repubblica di Genova, Ducato di Provenza e Ducato di Savoia e ora amministrativamente francese, dopo essere stata ligure e piemontese) e delle alte valli dei torrenti Pennavaira e Neva (con i borghi di Alto, Caprauna e Cerisola che, pur rimanendo nella sfera di influenza economico-commerciale della città di Albenga, sono stati lungamente controllati dal Ducato di Savoia e poi inclusi nella Provincia di Cuneo). Alla Liguria è legato storicamente e linguisticamente l'Oltregiogo in provincia di Alessandria con Novi Ligure, Ovada, Arquata Scrivia che comprende parte delle valli Orba, Lemme, Scrivia, Borbera e Spinti. L'Oltregiogo fu parte della Repubblica di Genova fino al 1797, poi della Repubblica Ligure fino al 1805 e dopo la restaurazione della Provincia di Novi, parte della Divisione di Genova. Venne annesso al Piemonte dopo il decreto Rattazzi del 1859. L'isola di Capraia fu parte della Liguria fino al 1925 e dell'Arcidiocesi di Genova fino al 1977. La Liguria è una regione di grande richiamo turistico per le sue bellezze antropiche e naturali, tra le quali spiccano - a ponente - la Riviera dei Fiori e - a levante - Portofino, le Cinque Terre e Porto Venere.

La Lanterna di Genova (o semplicemente "Lanterna", in genovese a Lanterna de Zena o a Lanterna) è il faro portuale del capoluogo della Liguria, la città un tempo definita la Superba o Dominante dei mari. Oltre che strumento indispensabile alla navigazione notturna delle navi in entrata ed uscita dal porto, la Lanterna è anche il monumento simbolo cittadino, quasi un totem alla genovesità, e come tale fa parte della storia della città. Con i suoi settantasette metri è il faro più alto del Mediterraneo ed il secondo in Europa dopo il Faro dell’Île Vierge, nel dipartimento francese di Finistère, che nel 1902 tolse alla Lanterna il primato superandola in altezza di circa cinque metri. Risulta attualmente essere il quinto faro più alto del mondo ed il secondo, sempre dietro quello di Île Vierge, fra quelli tradizionali, ossia costruiti dalle rispettive autorità portuali con lo scopo primario di supporto alla navigazione. Considerata nella sua monumentalità, che comprende anche lo storico scoglio sul quale si poggia, raggiunge i 117 metri d'altezza. L'edificio consiste in una torre su due ordini di sezione quadrata con terrazza alla sommità di ciascun ordine. Costruito nella sua struttura attuale nel 1543, è inoltre il terzo faro più antico al mondo fra quelli tuttora in attività, dopo la Torre di Hércules, faro della città spagnola di La Coruña e il faro di Kõpu, sull'isola estone di Hiiumaa.

Giovan Battista Marino, anche Giambattista Marino e Giovanni Battista Marino, talora anche Marini (Napoli, 14 ottobre 1569 – Napoli, 25 marzo 1625) è stato un poeta e scrittore italiano. È considerato il fondatore della poesia barocca, nonché il suo massimo esponente italiano. La sua influenza sulla letteratura italiana ed europea del Seicento fu immensa. L'opera del Marino è all'origine di una concezione poetica che andò presto affermandosi in tutti i maggiori paesi del continente, sfociando in correnti letterarie quali il preziosismo in Francia, l'eufuismo in Inghilterra e il culteranismo in Spagna. La straordinaria importanza dell'opera mariniana e l'enorme successo di cui il Marino poté godere fra i suoi contemporanei sono ben illustrate dal celebre giudizio di Francesco de Sanctis: "Il re del secolo, il gran maestro della parola, fu il cavalier Marino, onorato, festeggiato, pensionato, tenuto principe de' poeti antichi e moderni, e non da plebe, ma da' più chiari uomini di quel tempo [...]. Marino fu l'ingegno del secolo, il secolo stesso nella maggior forza e chiarezza della sua espressione".

David Lazzaretti o Davide Lazzaretti (Arcidosso, 6 novembre 1834 – Bagnore, 18 agosto 1878) è stato un predicatore italiano. Operò nella Toscana di fine XIX secolo, particolarmente nella zona del Monte Amiata. Per il suo visionarismo e per la sua tragica fine, è stato chiamato il Cristo dell'Amiata (o profeta dell'Amiata). Al suo nome è legato quello del cosiddetto Giurisdavidismo (o Chiesa Giurisdavidica).

Charles Pierre Baudelaire /ʃaʁl pjɛʁ bod'lɛ:ʁ/ (; Parigi, 9 aprile 1821 – Parigi, 31 agosto 1867) è stato un poeta, scrittore, critico letterario, critico d'arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese. È considerato uno dei più importanti poeti del XIX secolo, esponente chiave del simbolismo, affiliato del parnassianesimo e grande innovatore del genere lirico, nonché anticipatore del decadentismo. I fiori del male, la sua opera maggiore, è considerata uno dei classici della letteratura francese e mondiale.Il pensiero, la produzione e la vita di Baudelaire hanno influenzato molti autori successivi (primi fra tutti i "poeti maledetti" come Verlaine, Mallarmé e Rimbaud, ma anche gli scapigliati italiani come Emilio Praga, o Marcel Proust, Edmund Wilson, Dino Campana, nonché, in particolar modo, Paul Valéry), appartenenti anche a correnti letterarie e vissuti in periodi storici differenti, ed è considerato ancor oggi non solo come uno dei precursori della letteratura decadente, ma anche di quella poetica e di quella filosofia nei confronti della società, dell'arte, dell'essenza dei rapporti tra esseri umani, dell'emotività, dell'amore e della vita che lui stesso aveva definito come "modernismo".

La storia della canzone italiana viene comunemente fatta iniziare dagli storici intorno alla metà del XIX secolo, con la pubblicazione di Santa Lucia di Teodoro Cottrau ed Enrico Cossovich: pur trattandosi di una traduzione di una barcarola originariamente scritta in napoletano, questo brano appare come il primo tentativo in assoluto di armonizzare (sia dal punto di vista della melodia, sia dal punto di vista del testo) la tradizione musicale colta con quella di matrice popolare.A differenza di altri paesi, come la Francia (dove le radici del vaudeville derivarono dalla chanson del Cinquecento) o la Germania (con il suo particolare connubio fra musica e poesia, il lied), in Italia per molti anni si è mantenuta una netta separazione fra le composizioni derivanti dalla cosiddetta musica colta (come le romanze da salotto o le operette) e le canzoni popolari in dialetto. In particolare, le tradizioni musicali locali hanno avuto molta difficoltà a superare il proprio confine territoriale, con le significative eccezioni della canzone napoletana e, in forma molto minore, di quella romana e milanese. La separazione fra i due stili iniziò ad attenuarsi solo a cavallo fra XIX e XX secolo (anche con l'influenza del café-concert francese) e poté dirsi superata solo con la fine della Prima guerra mondiale.

Il barocco genovese è la corrente artistica prevalente nella città di Genova e nel territorio ligure a partire dai primi decenni del Seicento e fino a tutta la prima metà del Settecento, ossia fino all'avvento del Neoclassicismo.