- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Viaggio in Dalmazia è un libro del 1774 del naturalista e geologo Alberto Fortis, pubblicato a Venezia in due volumi. In esso l'autore espone una lunga serie di osservazioni, soprattutto di carattere naturalistico ma anche etnografico, storico, linguistico ed economico, frutto dei lunghi viaggi nella Dalmazia veneta, da lui condotti a partire dal 1770. È strutturato come una serie di lettere rivolte a diversi personaggi della cultura e della scienza italiana ed europea dell'epoca. Ciascun capitolo o lettera descrive una diversa parte del territorio dalmata, tranne il secondo capitolo, che è invece una relazione degli usi e costumi del popolo dei Morlacchi, ed il terzo, che riporta il testo e la traduzione italiana della ballata tradizionale Hasanaginica, fino a quel momento inedita. L'opera è inoltre corredata da due mappe della regione e tredici tavole illustrate (il Fortis si faceva accompagnare nei suoi viaggi da un disegnatore). Mentre la costa dalmata era ben conosciuta dai veneziani, trovandosi da secoli sotto il dominio della Serenissima, la parte più interna della regione, strappata agli ottomani solo in tempi relativamente recenti con l'acquisto vecchio (1671), l'acquisto novo (1701) e l'acquisto novissimo (1721), era ancora poco nota, e considerata selvaggia e pericolosa per i viaggiatori provenienti dal mondo "civile". Il Fortis si sforzò di confutare tali pregiudizi, descrivendo invece gli abitanti come ospitali, anche se non istruiti. In più punti si rivolge inoltre al governo della Serenissima, suggerendo gli interventi che a suo giudizio si potevano intraprendere per favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, attività allora molto arretrate. L'opera riscosse un immediato apprezzamento a livello europeo, venendo ben presto tradotta in francese, inglese e tedesco, e fece conoscere in tutta Europa la cultura del popolo morlacco, fino ad allora semisconosciuta. La ballata riscoperta dal Fortis, ovvero la Canzone dolente della Nobile Sposa d'Asan Agà, meglio nota oggi come Hasanaginica, conobbe una straordinaria diffusione con decine di traduzioni, tra cui spiccano quella tedesca di Goethe (circa 1775, pubblicata nel 1778), su cui si basò la versione inglese di Walter Scott (1798), e quella in russo ad opera di Pushkin (1835). Si sviluppò in breve tempo un vivace dibattito sulla cultura morlacca, in cui si inserì tra gli altri il dalmata Giovanni Lovrich, che ribatté a molte delle affermazioni del Fortis con le sue Osservazioni sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis, pubblicate nel 1776.

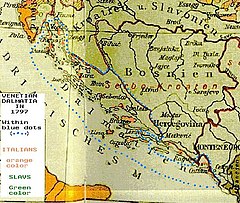

Questa è una lista di toponimi italiani nella regione storica della Dalmazia, suddivisa, dopo la dissoluzione della Jugoslavia fra la Croazia, la Bosnia ed Erzegovina (per una minima parte) ed il Montenegro.

Ragusa (AFI: /raˈɡuza/, in croato Dubrovnik, anticamente in italiano anche Ragusa di Dalmazia e, all'uso antico, Ragusi, Rausa, Raugia e Ragugia) è una città della Croazia meridionale di 42 641 abitanti, capoluogo della Regione raguseo-narentana e affacciata sul Mare Adriatico, nella Dalmazia meridionale. La città, che ha lungamente mantenuto la propria indipendenza, vanta un centro storico di particolare importanza storica e culturale, che figura nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO e che le ha valso il soprannome di "Perla dell'Adriatico". La città fu fondata originariamente su un'isola rocciosa con il nome di Ragusium nella prima metà del VII secolo da abitanti della vicina città di Epidaurum (l'attuale Ragusa Vecchia, che dista 18 km da Ragusa) in fuga dalle invasioni degli Slavi e degli Avari. Caduta Costantinopoli durante la IV Crociata (1204), Ragusa passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia, seppur con brevi interruzioni, fino al 1358, quando ottenne l'indipendenza. Durante il periodo di appartenenza alla Repubblica di Venezia, Ragusa ne mutuò il proprio assetto istituzionale. Da tale anno diventò la capitale di una repubblica marinara indipendente, la Repubblica di Ragusa, fino all'arrivo delle truppe napoleoniche nel 1808, dopo di cui fu annessa prima al Regno d'Italia napoleonico e successivamente alle Province illiriche. Assegnata definitivamente all'Impero austriaco con il Congresso di Vienna (1815), Ragusa fu integrata nel Regno di Dalmazia, sotto il dominio diretto degli Asburgo. Nel 1919, dopo gli eventi legati alla prima guerra mondiale e la disgregazione dell'Impero austriaco, Ragusa passò al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, poi diventato Regno di Jugoslavia. In seguito alla dissoluzione della Jugoslavia, e alla successiva guerra d'indipendenza croata, Ragusa entrò a far parte del nuovo Stato indipendente della Croazia. Toccato l'apice del suo sviluppo economico e sociale tra il XV e il XVI secolo, Ragusa ha notevolmente influenzato lo sviluppo della letteratura croata diventando punto di riferimento di poeti, drammaturghi, pittori, matematici, fisici e di altri studiosi. Grazie alla sua secolare storia, che ha lasciato anche un'importante presenza architettonica e artistica, Ragusa è diventata una delle principali mete turistiche dell'Adriatico, come testimoniato anche dalla tipologia di traffico che passa dal suo porto marittimo, che è principalmente crocieristico.

L'Impero romano è lo Stato romano consolidatosi nell'area euro-mediterranea tra il I secolo a.C. e il XV secolo; in questo articolo si tratta il periodo che va dalla sua fondazione, generalmente indicato con il 27 a.C. (primo anno del principato di Augusto) e il 395, quando dopo la morte di Teodosio I, l'Impero fu suddiviso dal punto di vista amministrativo ma non politico in una pars occidentalis e in una pars orientalis. L'Impero romano d'Occidente si fa terminare per convenzione nel 476, anno in cui Odoacre depone l'ultimo imperatore, Romolo Augusto, mentre l'Impero romano d'Oriente (indicato talvolta come Impero bizantino nella sua fase medievale) si protrarrà invece fino al momento della conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani nel 1453. Nella sua massima espansione, l'Impero si estendeva, in tutto o in parte sui territori degli odierni stati di: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Monaco, Belgio, Paesi Bassi (regioni meridionali), Regno Unito (Inghilterra, Galles, parte della Scozia), Irlanda (piccola parte della costa orientale), Lussemburgo, Germania (regioni meridionali e occidentali), Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ungheria, Italia, Vaticano, San Marino, Malta, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Grecia, Bulgaria, Romania, Moldavia, Ucraina (parte costiera sud-occidentale con Isola dei Serpenti e Podolia), Turchia, Russia, Cipro, Siria, Libano, Iraq, Armenia, Georgia, Iran, Azerbaigian, Israele, Giordania, Palestina, Egitto, Sudan (piccola parte e per limitato periodo di tempo), Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Arabia Saudita (piccola parte). In totale, 53 dei 196 Stati riconosciuti nel mondo, più 3 parzialmente riconosciuti, più di ogni altro impero del mondo antico. Si espandeva su tre diversi continenti. Nel 117 sotto Traiano ricopriva un'area di 5,0 milioni di km2, includendo gli stati vassalli e i regni clienti, e comprendeva circa il 15% della popolazione mondiale. L'esatta misura della superficie governata da questo potente impero in realtà non è certa, a causa della mancanza di dati precisi, di dispute territoriali e della presenza di stati clienti il cui rapporto nei confronti di Roma non è sempre chiaro. Gli storici hanno dunque proposto diverse stime comprese tra 5,0 e 5,7 milioni di km2 includendo gli stati clienti.Pur non essendo il più vasto stato dell'antichità, spettando tali primati all'impero achemenide, cinese, macedone e Xiongnu, quello di Roma è considerato il più grande per gestione e qualità del territorio, organizzazione socio-politica, e per l'importante eredità lasciata nella storia dell'umanità. In tutti i territori sui quali estesero i propri confini i romani costruirono città, strade, ponti, acquedotti, fortificazioni, esportando ovunque il loro modello di civiltà e al contempo assimilando le popolazioni e civiltà assoggettate, in un processo così profondo che per secoli ancora dopo la fine dell'impero queste genti continuarono a definirsi romane. La civiltà nata sulle rive del Tevere, cresciuta e diffusasi in epoca repubblicana ed infine sviluppatasi pienamente in età imperiale, è alla base della civiltà occidentale.

La Dalmazia (in latino Dalmatia, in croato Dalmacija, in montenegrino e serbo Далмација, Dalmacija) è una regione storico-geografica sulla costa orientale del mare Adriatico, che si estende dalle isole Quarnerine a nord-ovest, sino al fiume Boiana, attuale confine tra Montenegro e Albania, a sud-est, politicamente suddivisa tra Croazia, Montenegro e, per un breve tratto presso il porto di Neum, Bosnia ed Erzegovina. Geograficamente è una sottile striscia di terra corrispondente al versante marittimo delle montagne balcaniche che costeggiano il mare Adriatico, che solo nella sua parte centrale si estende fino a 50 km verso l'entroterra (Zagora), fino alle Alpi Dinariche. Il suo nome deriva dall'antico popolo dei Dalmati (in latino Dalmatae o Delmatae: a sua volta questo nome deriva dalla parola illirica delmë, che significa pecora) e venne utilizzato ufficialmente per denominare la regione quando la Dalmazia fu staccata dall'Illirico e costituita come provincia romana (10 d.C.).