- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La scuola eleatica è un'antica scuola presocratica di filosofia attiva ad Elea, colonia greca dell'antica Lucania, il cui esponente principale fu Parmenide. Altri membri della scuola erano Zenone di Elea, Melisso di Samo, e Senofane di Colofone, che viene da alcuni storici considerato come suo fondatore, ma questa posizione, probabilmente basata sull'apparente contiguità fra la polemica contro la molteplicità degli dei antropomorfi, propria di Senofane e il concetto dell'unità propria dell'essere, elaborato da Parmenide, è discussa. Le conoscenze su questa antica scuola, come per tutte le altre scuole presocratiche, sono indirette e si basano su testimonianze certe e testi di autori dell'epoca parmenidea.

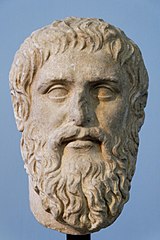

Il Parmenide (in greco antico: Παρμενίδης) è un dialogo di Platone inserito nella terza tetralogia (insieme a Filebo, Simposio e Fedro) e appartenente ai cosiddetti dialoghi dialettici o della vecchiaia, quelle opere caratterizzate dallo sviluppo e dalla messa in discussione, da parte del filosofo, delle teorie avanzate nella fase della maturità. La sua data di stesura va quindi presumibilmente posta tra il 368 e il 361 a.C.Conosciuto come l'opera più complessa ed enigmatica di Platone, il Parmenide narra il dialogo avvenuto tra gli eleati Parmenide e Zenone, ad Atene in occasione delle Grandi Panatenee, e il giovane Socrate - dialogo quasi sicuramente mai avvenuto. Gli argomenti affrontati possono essere così elencati: analisi del monismo parmenideo e obiezioni di Socrate alle affermazioni di Zenone; analisi della dottrina socratica delle idee e conseguenti obiezioni di Parmenide; formulazione da parte del filosofo eleate di un metodo di indagine ipotetico (differente da quello del Fedone e del Menone); esemplificazione di tale metodo, prendendo in esame le ipotesi opposte «se l'uno è» e «se l'uno non è», sviluppandone le conseguenze e scoprendone l'aporeticità.

Monismo (dal greco μόνος «solo», «unico») è una dottrina che riporta la pluralità degli esseri a un'unica sostanza o a un unico principio. Il termine sembra risalire al filosofo tedesco Christian Wolff che così lo descriveva: «si chiamano monisti (monistae) i filosofi che ammettono un solo genere di sostanza». Il monismo è una concezione dell'essere che si oppone a quella del pluralismo, o più spesso a quella del dualismo e che può essere adottata sia dai sistemi idealistici che da quelli materialistici in quanto essa afferma che la totalità della realtà nonostante l'apparente molteplicità, diversità e mutabilità dei fenomeni può essere ricondotta a un unico principio unitario. Qualsiasi distinzione tra materia e spirito, tra mondo e Dio è falsa e quindi, secondo una visione monistica, la molteplicità fenomenica e il dualismo percepiti dagli esseri umani sono solo il frutto di una illusoria parvenza sensibile. Accompagna sempre il monismo il determinismo per il fatto ineluttabile che le parti dipendono necessariamente dal tutto a cui sono legate ontologicamente come suoi aspetti non sostanziali. Solo l'unità, che è nel contempo totalità, ha infatti sostanza reale. Sul piano della conoscenza, il monismo non distingue le scienze della natura da quelle spiritualiste. L'edificio scientifico è concepito nella sua unitarietà con interazioni fra la filosofia e la scienza. Talune prospettive (religiose o filosofiche) non-dualiste sostengono che nella natura della realtà non esiste una fondamentale distinzione tra mente e materia, e che l'intera realtà è una costruzione illusoria, essendo costituita essenzialmente dalla "mente divina". L'Induismo, il Buddhismo, il Taoismo, lo Zen, il Panteismo, il Panenteismo e altri similari sistemi filosofici-religiosi (in particolare orientali) condividono elementi mistici e spirituali monistici. Alcune teorie post-moderne e visioni new Age del mondo si rifanno a questi concetti in maniera sincretistica.