- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

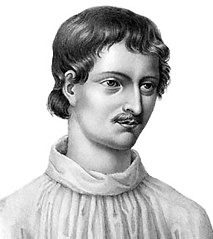

Sigillus sigillorum ("Il sigillo dei sigilli") è un'opera in latino del filosofo Giordano Bruno pubblicata in Inghilterra nel 1583 in un unico volume insieme a Ars reminiscendi ("L'arte di ricordare") e Triginta sigillorum explicatio ("Spiegazione dei trenta sigilli"). Opera teorica di mnemotecnica, il Sigillus prefigura tematiche centrali nel pensiero di Bruno, quali l'unità dei processi cognitivi; l'amore come legame universale; l'unicità e infinità di una forma universale che si esplica nelle infinite figure della materia, e il "furore" nel senso di slancio verso il divino, argomenti che saranno di lì a poco sviluppati a fondo nei successivi dialoghi italiani. È presentato inoltre in quest'opera fondamentale un altro dei temi nucleari del pensiero di Bruno: la magia come guida e strumento di conoscenza e azione.

La scuola eleatica è un'antica scuola presocratica di filosofia attiva ad Elea, colonia greca dell'antica Lucania, il cui esponente principale fu Parmenide. Altri membri della scuola erano Zenone di Elea, Melisso di Samo, e Senofane di Colofone, che viene da alcuni storici considerato come suo fondatore, ma questa posizione, probabilmente basata sull'apparente contiguità fra la polemica contro la molteplicità degli dei antropomorfi, propria di Senofane e il concetto dell'unità propria dell'essere, elaborato da Parmenide, è discussa. Le conoscenze su questa antica scuola, come per tutte le altre scuole presocratiche, sono indirette e si basano su testimonianze certe e testi di autori dell'epoca parmenidea.

Il pluralismo nella filosofia antica è inteso, nella sua contrapposizione al monismo, come concezione filosofica concernente esclusivamente l'ontologia, in base alla quale l'Essere è costituito da una pluralità di elementi che lo fondano in quanto sostanze di esso, e non da un elemento unico.

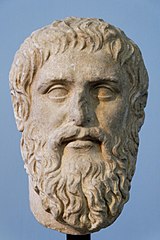

Il Parmenide (in greco antico: Παρμενίδης) è un dialogo di Platone inserito nella terza tetralogia (insieme a Filebo, Simposio e Fedro) e appartenente ai cosiddetti dialoghi dialettici o della vecchiaia, quelle opere caratterizzate dallo sviluppo e dalla messa in discussione, da parte del filosofo, delle teorie avanzate nella fase della maturità. La sua data di stesura va quindi presumibilmente posta tra il 368 e il 361 a.C.Conosciuto come l'opera più complessa ed enigmatica di Platone, il Parmenide narra il dialogo avvenuto tra gli eleati Parmenide e Zenone, ad Atene in occasione delle Grandi Panatenee, e il giovane Socrate - dialogo quasi sicuramente mai avvenuto. Gli argomenti affrontati possono essere così elencati: analisi del monismo parmenideo e obiezioni di Socrate alle affermazioni di Zenone; analisi della dottrina socratica delle idee e conseguenti obiezioni di Parmenide; formulazione da parte del filosofo eleate di un metodo di indagine ipotetico (differente da quello del Fedone e del Menone); esemplificazione di tale metodo, prendendo in esame le ipotesi opposte «se l'uno è» e «se l'uno non è», sviluppandone le conseguenze e scoprendone l'aporeticità.

Giordano Bruno Guerri (Monticiano, 21 dicembre 1950) è uno storico, saggista, giornalista e accademico italiano, noto studioso del XX secolo italiano, in particolare del ventennio fascista e dei rapporti fra italiani e Chiesa cattolica.

Filippo Bruno, noto con il nome di Giordano Bruno (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600), è stato un filosofo, scrittore e frate domenicano italiano vissuto nel XVI secolo. Il suo pensiero, inquadrabile nel naturalismo rinascimentale, fondeva le più diverse tradizioni filosofiche — materialismo antico, averroismo, copernicanesimo, lullismo, scotismo, neoplatonismo, ermetismo, mnemotecnica, influssi ebraici e cabalistici — ma ruotava intorno a un'unica idea: l'infinito, inteso come l'universo infinito, effetto di un Dio infinito, fatto di infiniti mondi, da amare infinitamente.

Il termine dicotomia deriva dal greco διχοτομία , dichotomìa : composto da δίχα (dìcha, in due parti) e τέμνω (témno, divido) ed è usato prevalentemente in matematica, filosofia e linguistica. La dicotomia è dunque la divisione di un'entità in due parti (che costituiscono una diade) che non necessariamente si escludano dualisticamente a vicenda ma che possono essere complementari. Una dicotomia può non lasciare spazio per una terza parte, allora si parlerà di terzo escluso. Esiste comunque la possibilità di un terzo includente e di un terzo trasversale. Si può considerare una dicotomia come una partizione in 2 parti. A titolo esemplificativo, se preso un concetto A è possibile dividerlo in due parti B e non-B, allora le due parti formano una dicotomia, dato che nessuna parte di B è contenuta in non-B e che la somma di B e non-B fa esattamente A.