- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La concezione di Dio nell'ebraismo è rigorosamente monoteistica. Dio è un essere unico indivisibile incomparabile, la causa prima dell'universo e causa ultima di tutta l'esistenza. La tradizione ebraica insegna che il vero aspetto di Dio è incomprensibile e inconoscibile, e che è solo l'apparenza rivelata di Dio che ha causato l'esistenza dell'universo e interagisce con l'uomo e col mondo. Nell'ebraismo la divinità ha un nome proprio: in ebraico: יַהְוֶה? o Iahvè.; pronuncia Iavè, /jaˈvɛ/ Egli è il dio nazionale del popolo ebraico, descritto nell'Antico Testamento. Il suo nome ricorre più di 6000 volte nella Bibbia ebraica e una volta nell'iscrizione di Mesha, re di Moab (IX secolo a.C.). Nell'antica scrittura semitica, che non segna le vocali, il nome è composto solo da quattro consonanti (yōd, hē, wāw, hē) ed è perciò chiamato "Tetragramma". Per venerazione, non priva di qualche superstizione, gli ebrei già da più secoli a. C. evitavano di pronunciare il nome divino e ricorrevano, anche dove stava scritto nella Bibbia, ai nomi comuni di Adonai (Signore) o più raramente Elohim (Dio). Per questo motivo nelle antiche versioni greche (Septuaginta) e latine (Vulgata) della Bibbia il nome divino fu sostituito da κύριος, Dominus. «Quando più tardi i masoreti ... vocalizzarono il sacro testo, alle consonanti del nome tetragrammo apposero le vocali appunto di Adonai, o, raramente, di Elohim.»Il nome YHWH è una combinazione del futuro, presente e passato del verbo "howa" ((HE) הוה) che significa "essere" e tradotto significa letteralmente "L'Uno Autoesistente". Un'ulteriore spiegazione del nome fu data a Mosè quando YHWH dichiarò: "Eyeh Asher Eyeh" ((HE) אהיה אשר אהיה) "Io Sono Colui Che È" (Esodo 3.14, tradotto anche " "Io Sono Colui Che Sono") – il nome si riferisce a Dio come Dio è veramente, l'Essenza rivelata di Dio, che trascende l'universo. Rappresenta inoltre la compassione di Dio verso il mondo. Nella tradizione ebraica un altro nome di Dio è Elohim, relativo all'interazione tra Dio e l'Universo, Dio manifestato nel mondo fisico, designando la giustizia di Dio, e significa: "Colui che è la totalità dei poteri, delle forze e delle cause dell'Universo".Secondo la tradizione dell'ebraismo, l'unico dio d'Israele è il dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, che è la guida del mondo, ha liberato gli Israeliti dalla schiavitù in Egitto e ha dato loro le 613 mitzvot sul monte Sinai, come descritto nella Torah. Ha anche dato le Sette Leggi di Noè a tutto il genere umano. Nella religione ebraica e nella Torah, Dio è quindi visto come l'Essere supremo, creatore, governatore del mondo e degli uomini, giudice supremo e padre, la cui giustizia è temperata dalla misericordia, i cui propositi sono realizzati da agenti prescelti che possono essere sia individui sia nazioni. Dio comunica la sua volontà attraverso profeti e altri strumenti stabiliti. La fede del popolo ebraico è in un primo momento un culto di monolatria (conosciuto anche come enoteismo): ogni popolo ha il suo Dio, ma il Dio del popolo ebraico è l'unico che quest'ultimo adora e serve. Sono eco di questa concezione passi biblici come quelli che dicono: "Il Signore è il nostro Dio, il più grande di tutti gli dèi", riferendosi in questo caso ai 70 angeli principi delle 70 Nazioni. Ci si riferisce a lui come il "Dio dei nostri padri", "il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe". Il Dio degli ebrei è creatore di tutte le cose, che ha plasmato dal nulla. Il profeta Ezechiele, rappresentando la maestosità del "Creatore" e della sua perfetta organizzazione in un simbolico carro celeste, parlò della presenza di quattro creature viventi, cherubini, ai lati di questo carro. Ogni creatura aveva quattro facce che rappresentano i quattro principali archetipi angelici poi correlati nell'esegesi ebraica anche agli attributi di Dio. In particolare le figure descritte da Ezechiele sono: una faccia d'aquila, che simboleggia la profonda sapienza di Dio (Proverbi 2:6); una faccia di toro, che con la sua leggendaria potenza raffigura l'onnipotenza di Dio (Giobbe 37:23); una faccia di leone, simbolo della coraggiosa giustizia di Dio (Deuteronomio 32:4); una faccia d'uomo, simbolo dell'amore di Dio, in quanto l'uomo è l'unica creatura in grado di manifestare intelligentemente questa qualità.Il Dio degli ebrei è un dio impegnato in loro favore (all'inizio), e verso tutti gli uomini (tempi più tardi). Israele nasce come popolo, secondo il racconto biblico, quando sperimenta che Dio lo libera della schiavitù d'Egitto. Da quel momento in avanti Dio è colui che dice "presente" (la radice del nome è la stessa radice del verbo essere coniugato al presente indicativo = Io sono = Io sono qui con te), e gli è accanto per accompagnarlo e salvarlo. Anche le circostanze dolorose, come cadere in mano dei nemici o l'Esilio babilonese, sono interpretate come un'azione di Dio che corregge il suo popolo a causa dei suoi peccati ma ciò solo in alcuni episodi storici infatti il fine della storia, apice della Creazione, riguarda l'era messianica. Il culto dedicatogli da parte degli ebrei è attestato a partire dall'età del ferro, insieme ad altre divinità della religione siro-palestinese, nei regni ebraici di Israele e Giuda. In particolare, fu dopo il periodo dell'esilio babilonese (IV secolo AEV) che Dio fu promosso a dio unico, soppiantando El (dio supremo delle religioni del Vicino Oriente) e assumendone gli attributi (tra cui gli epiteti El Shaddai, "Dio Onnipotente", ed El Elyon, "Dio Altissimo"), nonché, in un primo momento, la consorte femminile Asherah.Nella Bibbia ebraica, nella quale quindi, secondo la tradizione esegetica, Dio ed El sono da interpretare come lo stesso Dio, egli è descritto come potente e creatore (Genesi, 1), ma anche legato da un patto con la famiglia di Giacobbe: severo nel punire le colpe, attento verso i penitenti, a fasi alterne dio locale e dio universale.

Per nomi di Dio nella Bibbia si intendono i vari appellativi ed espressioni utilizzati nella Bibbia e nella tradizione ebraica per riferirsi a Dio.

Il misticismo nazista è un termine generale per indicare le correnti semireligiose presenti nel nazismo, vere o presunte, che spesso si confondono con l'occultismo, l'esoterismo, la criptostoria, il paranormale e il culto della dea madre.

Il misticismo cristiano si riferisce allo sviluppo della teoria e delle pratiche mistiche nell'ambito del cristianesimo. È stato spesso collegato alla teologia mistica, specialmente nelle tradizioni cattoliche e ortodosse orientali. Gli attributi e i mezzi con cui il misticismo cristiano è studiato e praticato variano e vanno dalle visioni estatiche dell'unione mistica con Dio alla contemplazione orante delle Sacre Scritture (cioè Lectio Divina).

La mistica, e i relativi termini misticismo e misticità, intendono indicare quel sentimento di contemplazione, venerazione o adorazione della dimensione del sacro, o della divinità, implicandone una sua esperienza diretta al di là del pensiero logico-discorsivo. Questa condizione di intensa partecipazione al divino può interessare i sensi del corpo, o soltanto la sua parte immateriale e trascendente (talora chiamata anima), in forma razionale e cosciente, ovvero più raramente in stati poveri di coscienza (come la trance medianica), culminando con l'estasi. Come il credo spirituale e la pratica religiosa al quale sono collegate, resta oggettivamente difficile proporre una definizione sintetica e onnicomprensiva delle possibili esperienze mistiche, così come delle relative condizioni in grado di determinarle o predisporle.L'esperienza mistica è in genere ritenuta possibile soltanto col necessario intervento di Dio, angeli, demoni, o di una qualche entità non umana o soprannaturale; alcune dottrine professano tuttavia che il singolo essere umano possa giungervi da solo mediante un cammino di ascesi, ed un sufficiente potenziamento delle proprie conoscenze e capacità magiche.

L'ebraismo (in ebraico: יהדות?) indica uno stile di vita sia una tradizione culturale diffusa all'interno del popolo ebraico, nelle varie comunità presenti in tutti i paesi del mondo. Come religione l'odierno ebraismo, detto anche ebraismo rabbinico, è l'evoluzione maggioritaria della religione biblica, frutto secondo la tradizione, dell'alleanza (Berit) tra Dio, indicato nella Torah con il nome di Yahweh, e il popolo ebraico. I suoi testi fondamentali sono la Torah, il Tanakh e la tradizione orale supplementare, rappresentata dai testi della Mishnah e del Talmud.

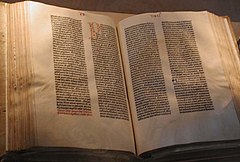

La Bibbia (dal greco antico βιβλίον, plurale βιβλία biblìa, che significa "libri") è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana. È formata da libri differenti per origine, genere, composizione, lingua, datazione e stile letterario, scritti in un ampio lasso di tempo, preceduti da una tradizione orale più o meno lunga e comunque difficile da identificare, racchiusi in un canone stabilito a partire dai primi secoli della nostra era. Diversamente dal Tanakh (Bibbia ebraica), il cristianesimo ha riconosciuto nel suo canone ulteriori libri scritti in seguito al "ministero" di Gesù. La Bibbia cristiana, quindi, risulta suddivisa in: Antico Testamento (o Antica Alleanza), corrispondente alla Bibbia ebraica, e Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza), che descrive l'avvento del Messia e le prime fasi della predicazione cristiana. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare i patti stabiliti da Dio con gli uomini per mezzo di Mosè (antico testamento) e poi per mezzo di Gesù (nuovo testamento).

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

Brunetto Latini (Firenze, 1220 circa – 1294 o 1295) è stato uno scrittore, poeta, politico e notaio italiano, autore di opere in volgare italiano e francese.