- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le Tavole eugubine (Tabulæ Iguvinæ) sono sette tavole bronzee rinvenute nel XV secolo nel territorio dell'antica Ikuvium (Gubbio), sulle quali è iscritto un testo in umbro, relativo a complessi cerimoniali di lustrazione ed espiazione della città. Le tavole furono vendute al comune di Gubbio nel 1456 e attualmente sono conservate nella cappella del Palazzo dei Consoli a Gubbio.

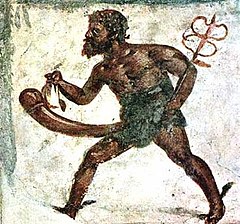

Con simbolismo fallico s'identifica una rappresentazione simbolica dell'organo sessuale maschile in erezione, spesso associata al culto della fertilità. Qualsiasi oggetto somigliante simbolicamente ad un pene può essere identificato come fallo; queste immagini mimetiche raffiguranti la fertilità hanno spesso anche implicazioni culturali associate al sesso e all'orgasmo maschile.

Sansepolcro (anticamente Burgus Sancti Sepulchri e Borgo Sansepolcro, da cui la forma vernacolare Bórgo, oggi diffusa, o Bòrgo secondo la fonetica più antica; in toscano Sansepólcro; erroneamente San Sepolcro o S. Sepolcro) è un comune italiano di 15 420 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana, al confine con Umbria e Marche, elevato a sede di diocesi e insignito del titolo di città il 17 settembre 1520 da papa Leone X e il cui gonfalone è decorato con medaglia d'argento al valor militare. È il centro più popoloso e capoluogo amministrativo della Valtiberina toscana. Libero comune prima e poi culla di cultura rinascimentale, ha dato i natali a famosi personaggi delle scienze, delle lettere e dell'arte quali Dionisio Roberti, Piero della Francesca, Matteo di Giovanni, Luca Pacioli, Raffaellino dal Colle, Cherubino Alberti e Santi di Tito. Posta a nord est di Arezzo sulle rive del Tevere, all'estremo est della Toscana, Sansepolcro svolge oggi il ruolo di luogo di riferimento economico e di integrazione culturale al crocevia di quattro regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna e quale polo principale di una conurbazione che coinvolge anche il limitrofo comune di San Giustino, in provincia di Perugia. A Sansepolcro hanno sede il commissariato di Pubblica Sicurezza, la Compagnia dei Carabinieri, la brigata della Guardia di Finanza, la stazione dei Carabinieri forestali, l'Ufficio del Giudice di Pace, i Vigili del Fuoco (distaccamento di soli volontari sorto nel 1938), l'Ospedale della Valtiberina, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia territoriale dell'INPS e vari istituti secondari di istruzione superiore con un'offerta formativa molto articolata (liceo classico, liceo scientifico, liceo linguistico, liceo delle scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo artistico, istituto tecnico commerciale, istituto professionale). Dal 1520 al 1986 la città è stata capoluogo dell'omonima diocesi; dal 1986 fa parte della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, di cui è sede contitolare.

Perugia (AFI: /peˈruʤa/, ; Perusia in latino, Perusna in etrusco, Peroudja in antico umbro) è un comune italiano di 164 417 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Umbria. Patria di artisti ed eclettici come il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi, Vincenzo Danti, Guglielmo Calderini e Gerardo Dottori, la città è stata mèta - soprattutto durante il Rinascimento italiano - di formazione artistica di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino, Piero della Francesca e Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano. Ricca di storia e monumenti, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, è meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308) è uno dei più antichi d'Italia e del mondo. È anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci (1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca Augusta (1592). Rifondata dagli Etruschi su di un preesistente insediamento umbro, nel corso dei suoi tremila anni di vita è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di Perusna. La cinta muraria etrusca originaria, oggi ancora visibile in molti punti, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole sui quali si erge l'acropoli. Con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta - date le scelte urbanistiche dell'amministrazione a partire dagli anni '50 - una perfetta continuità con i nuovi quartieri sorti nelle aree pianeggianti, oltre a numerose frazioni diffuse nel vastissimo territorio comunale (con i suoi 449,51 km² è l'11º più esteso d'Italia) e a una moltitudine di insediamenti residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi. È conosciuta come la "città del cioccolato" per la storica presenza dell'industria Perugina e di numerose altre imprese specializzate nella produzione di prodotti dolciari.

Francesco Zanetti, o Zannetti (Volterra, 28 marzo 1737 – Perugia, 31 gennaio 1788), è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano.

La cattedrale di San Lorenzo è il principale edificio religioso di Perugia, in Umbria. È la cattedrale metropolitana dell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.

Carbonesca è una frazione del comune di Gubbio (PG). Il paese si trova sulle alture (515 m s.l.m.) ad est del capoluogo, lungo la strada che porta da Casacastalda a Colpalombo, nelle vicinanze del monte di Caresto e del monte Carlo. A breve distanza, nella valle, scorre il fiume Chiascio. Secondo i dati Istat del 2001, la frazione è popolata da 391 abitanti. Il paese di Carbonesca è suddiviso in tre parti o rioni: Interrato, Casa Giorgi e Carbonesca.

La basilica di San Pietro a Perugia è una basilica cattolica che si trova in Borgo XX Giugno a Perugia, in Umbria.

Andrea Czortek (Arezzo, 22 giugno 1971) è un presbitero, storico e archivista italiano, specializzato nello studio del Medioevo. Studioso di storia medievale e di storia della Chiesa, ha condotto ricerche sulla storia istituzionale di alcuni comuni d'area centro italiana, la carità nell'alto medioevo, il monachesimo umbro e toscano nei secoli XI-XIV, l'esercizio del credito a usura e su pegno nei secoli XIII e XIV e la legislazione sul gioco dei secoli XIV-XV. Attualmente si occupa di storia religiosa del medioevo italiano, con particolare riferimento all'età comunale e specifico interesse per il monachesimo, l'eremitismo, gli ordini mendicanti e la vita religiosa dei laici. Dall'anno accademico 2008-2009 è professore di Storia della Chiesa nell'Istituto Teologico di Assisi, che è aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, e nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e dal 2014 è direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Città di Castello.