- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Pietro Fanfani (Collesalvetti, 21 aprile 1815 – Firenze, 4 marzo 1879) è stato uno scrittore e filologo italiano.

La Leishmaniosi umana è una parassitosi, un'antropo-zoonosi pressoché cosmopolita che presenta un ampio spettro di sindromi, sia localizzate sia sistemiche, causate da protozoi del genere Leishmania (Regno Protista, Phylum Sarcomastigophora, Classe Zoomastigophorea, Ordine Kinetoplastida). Serbatoi dei parassiti sono varie specie di mammiferi infettati cronicamente (vedi leishmaniosi animale). I vettori sono ditteri ematofagi di generi diversi (Phlebotomus papatasi). L'uomo è ospite definitivo accidentale e, in alcuni casi, è anche serbatoio. Le leishmaniosi cutanee colpiscono a tutte le età soprattutto maschi, adolescenti e giovani adulti. La leishmaniosi viscerale colpisce più spesso i bambini (che sono più spesso a contatto con i cani serbatoi) e gli adulti non immuni o immunodepressi.

L'istruzione domiciliare è una forma di istruzione svolta al di fuori delle strutture istituzionali pubbliche e private, quali le scuole. Ci sono varie motivazioni a favore dell'istruzione domiciliare, che normalmente ha una struttura e un'organizzazione completamente differente rispetto alle regole e organizzazione della scuola dell'obbligo. Può essere finalizzata a garantire il diritto allo studio dei ragazzini impossibilitati a frequentare la scuola per gravi motivi di salute. L'obiettivo di questa istituzione è di consentire ai giovani una continuità nel percorso di apprendimento, sul piano sia relazionale, che cognitivo e didattico, al di là della malattia. Essa si può svolgere presso il domicilio del fanciullo, oppure anche in ospedale. Nel primo caso, essa è organizzata e gestita dalla scuola a cui è iscritta la persona in obbligo di istruzione. Nel secondo caso, essa è gestita a livello ospedaliero. In molti casi, anche in assenza di problemi di salute, l'istruzione domiciliare è un'opzione legale per i genitori che vogliono formare i figli in ambienti di apprendimento diversi da quelli esistenti nelle scuole vicine. L'istruzione domiciliare può riconoscere i membri della famiglia come tutori e insegnanti dei propri figli, in tal caso si parla di istruzione parentale, ma esistono allo stesso modo diverse realtà, come quella di ingaggiare insegnanti privati per tenere lezioni ai propri figli all'interno dell'ambiente domiciliare. Si tratta di un fenomeno che è sempre esistito, essendo stato in passato l'unica forma di istruzione intellettuale.

La fobia sociale, detta anche sociofobia o disturbo di ansia sociale, la paura intensa e pervasiva di trovarsi in una particolare situazione sociale, o di eseguire un tipo di prestazione, che non siano, a chi ne affetto, familiari e da cui possa derivare la possibilit di subire un giudizio altrui.Si tratta di un particolare stato ansioso nel quale il contatto con gli altri segnato dalla paura di essere malgiudicati e dalla paura di comportarsi in maniera imbarazzante ed umiliante. La fobia spinge il soggetto ad evitare situazioni spiacevoli, aumenta il disagio nel caso debba affrontarle.

In psichiatria e psicologia clinica con il termine disturbo dell'umore si designa la vasta classe di disturbi psicopatologici e sintomi che consistono in alterazioni o anomalie del tono dell'umore dell'individuo, che siano di entità tale da causare alla persona problemi o disfunzioni persistenti o ripetute oppure disagio marcato nonché disadattamento alle condizioni ambientali di vita con ripercussioni di varia entità nella vita interrelazionale e/o lavorativa. Spesso tali disturbi si accompagnano a quelli d'ansia. Il concetto di tono dell'umore indica il correlato emotivo di fondo della nostra attività mentale. Ogni persona ha un proprio tono dell'umore che il soggetto tende a manifestare con maggiore frequenza. Questo può essere considerato come caratteristico del soggetto, quale abitudine caratteriale e come parte del temperamento della persona. Esso è il risultato sia di una dotazione biologica di base dell'individuo, ovvero la sua costituzione ereditaria, sia delle modificazioni dovute all'ambiente di crescita e sviluppo della personalità (inclusi i fattori presenti nel corso della vita intrauterina). Sono stati individuati alcuni neurotrasmettitori direttamente associati alle funzioni di regolazione dell'umore: i principali sono la serotonina, la noradrenalina e la dopamina.

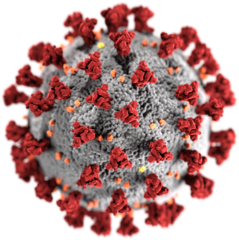

La COVID-19, acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati in Italia durante la pandemia di COVID-19. Al 13 dicembre 2020 il suo tasso apparente di letalità è del 2,23%. Il periodo di incubazione mediamente è di 5,1 giorni (IC 96% 4,1 - 7,0 giorni) con il 95° percentile di 12,5 giorni. Per questo motivo è stato indicato un periodo di isolamento di 14 giorni dalla possibile esposizione a un caso sospetto o accertato. Durante il periodo di incubazione si è contagiosi, successivamente possono comparire i sintomi. Il virus si trasmette per via aerea, molto spesso tramite le goccioline respiratorie. Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale (lavare e disinfettare periodicamente le mani, starnutire o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, indossare mascherine e guanti) e ambientale (rinnovare spesso l'aria negli ambienti chiusi aprendo le finestre e mantenere gli ambienti molto puliti). Il governo e gli enti competenti consigliano a coloro che ritengono di essere infetti di rimanere in isolamento fiduciario, indossare una mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene e contattare quanto prima un medico al fine di ricevere ulteriori indicazioni.Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio superiore e inferiore ma può provocare sintomi che riguardano tutti gli organi e apparati. In oltre la metà dei casi l'infezione decorre in maniera del tutto asintomatica e in circa un terzo dei casi presenta sintomi simil-influenzali (forma pauci-sintomatica). In una minoranza di casi (circa 5-6% dei casi) invece la malattia può manifestarsi in forma moderata o grave con rischio di complicanze soprattutto respiratorie (insufficienza respiratoria, ARDS).I sintomi simil-influenzali, più frequenti sono: febbre, tosse, cefalea (mal di testa), dispnea (respiro corto), artralgie e mialgie (dolore ad articolazioni e ai muscoli), astenia (stanchezza) e disturbi gastrointestinali quali la diarrea; sintomi caratteristici della patologia COVID-19 sono l'anosmia (perdita dell'olfatto) e l'aguesia (perdita del gusto), transitorie. Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e uno shock settico fino ad arrivare al decesso del paziente. Sono in fase di sperimentazione oltre 76 vaccini specifici per questa malattia, di cui: 40 in fase 1 (studio delle caratteristiche del farmaco) 17 in fase 2 (studio sulla sicurezza del farmaco) 13 in fase 3 (studio sull'efficacia del farmaco) 6 (approvati per uso limitato) in fase 4 (studio di farmaco-sorveglianza).Il trattamento consiste nell'isolare il paziente per prevenire la diffusione del contagio e nel curare i sintomi clinici.

Il Disturbo da attacchi panico, detto anche PA/s o PD/s (dall'inglese panic attack/s o panic disorder, come riportato nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), è una forma clinica dei disturbi d'ansia caratterizzata da intensi stati di ansia accompagnati da altri sintomi psicologici e fisici che si presentano in maniera imprevedibile, generalmente senza una razionale causa scatenante. Benché abbiano una durata variabile da pochi secondi ad alcune ore, in media non superano i 30 minuti. Pur essendo un evento emotivamente intenso al punto che il paziente potrebbe sentire di stare per perdere il controllo, non pongono rischi alla salute fisica. Rappresentano uno dei più comuni disturbi psicologici e costituiscono un fenomeno sintomatologico complesso e piuttosto diffuso (si calcola che 10 milioni di italiani abbiano subito uno o più attacchi di panico nel corso della vita). Il disturbo di solito esordisce nella tarda adolescenza o nella prima età adulta ed ha un'incidenza da due a tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. All'insorgere delle prime crisi è frequente che tale disturbo non venga riconosciuto dal soggetto e di conseguenza non venga trattato e scambiato per altre patologie specialmente di natura cardiologica, polmonare o endocrina. La terapia è sia di tipo psicologico che di tipo farmacologico. Il ricorso agli psicofarmaci è indicato specialmente nei casi in cui il disturbo compromette le normali attività quotidiane o provoca notevole disagio al paziente.