- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Luigi Cancrini (Roma, 20 dicembre 1938) è uno psichiatra, accademico e politico italiano.

La disfunzione erettile viene definita come «l'incapacità del soggetto di sesso maschile a mantenere un'erezione sufficiente a condurre e portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente».

Davide Banzato (Padova, 17 febbraio 1981) è un presbitero, scrittore e conduttore televisivo italiano. Sacerdote attivo nel sociale, nel disagio giovanile e nella tossicodipendenza in qualità di assistente spirituale dell'associazione internazionale Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante. È un Missionario della misericordia nominato da Papa Francesco e collabora con diversi dicasteri vaticani. Conduce I viaggi del cuore su Rete 4, collabora con la CEI per Rai 1, conduce un programma a Radio Maria e co-conduce su RTL il programma Suite 102.5. Ha co-presentato quattro edizioni del Concerto di Natale per Canale 5 con la Congregazione per l'educazione cattolica. Scrive su Famiglia Cristiana.

In Italia, con la formula comunicazione sociale si è inteso, negli ultimi anni, un insieme di fenomeni e realtà molto diverse. Nel passato molti autori che si sono occupati dei processi comunicativi hanno inteso il termine sociale nel senso di diffuso o comune, utilizzando comunicazione sociale come sinonimo di comunicazione, cioè con questa formula si indicava la comunicazione diffusa nella società. Anche la Chiesa Cattolica la utilizza in questo senso, in sostanza indicando con comunicazione sociale tutte quelle realtà e quegli studi che normalmente, nella letteratura scientifica e nelle università pubbliche vengono etichettati semplicemente come scienze della comunicazione o come media studies. Più recente e più specifico un utilizzo della formula ricavata essenzialmente dalla pubblicità sociale e dalle campagne di pubblica utilità. Una comunicazione, realizzata principalmente attraverso spot radiotelevisivi o messaggi mirati al grande pubblico finalizzati a promuovere alcuni argomenti, atteggiamenti o comportamenti. Sostanzialmente, quindi, un tipo di comunicazione che ha come obiettivo delle finalità collettive ed è quindi da inserire nell'ambito della comunicazione pubblica e quindi realizzata principalmente dalle pubbliche amministrazione ma anche da organizzazioni non profit e imprese private. Lo spostamento dal riferimento alle campagne sociali al parlare di comunicazione sociale, formule intese ancora oggi come sostanzialmente sinonime, coincide con l'allargamento dello spettro di strumenti, linguaggi e contenuti utilizzati che vedono aggiungersi alle campagne radio-televisive e a numerosi altri canali e modalità di trasmissione. Nel tempo la definizione e le pratiche di comunicazione sociale tendono a mettere in maggiore evidenza la socialità e relazionalità tipiche dei nuovi approcci alla comunicazione.

Il concetto di capitale sociale può essere definito in generale come un corpus di regole che facilitano la collaborazione all'interno dei gruppi o tra essi.

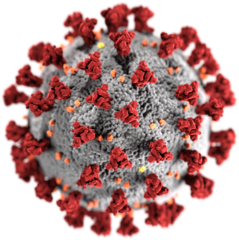

La COVID-19, acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche come malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, è una malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati in Italia durante la pandemia di COVID-19. Al 13 dicembre 2020 il suo tasso apparente di letalità è del 2,23%. Il periodo di incubazione mediamente è di 5,1 giorni (IC 96% 4,1 - 7,0 giorni) con il 95° percentile di 12,5 giorni. Per questo motivo è stato indicato un periodo di isolamento di 14 giorni dalla possibile esposizione a un caso sospetto o accertato. Durante il periodo di incubazione si è contagiosi, successivamente possono comparire i sintomi. Il virus si trasmette per via aerea, molto spesso tramite le goccioline respiratorie. Per limitarne la trasmissione devono essere prese precauzioni, come mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale (lavare e disinfettare periodicamente le mani, starnutire o tossire in un fazzoletto o nell'incavo del gomito, indossare mascherine e guanti) e ambientale (rinnovare spesso l'aria negli ambienti chiusi aprendo le finestre e mantenere gli ambienti molto puliti). Il governo e gli enti competenti consigliano a coloro che ritengono di essere infetti di rimanere in isolamento fiduciario, indossare una mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene e contattare quanto prima un medico al fine di ricevere ulteriori indicazioni.Il virus colpisce principalmente il tratto respiratorio superiore e inferiore ma può provocare sintomi che riguardano tutti gli organi e apparati. In oltre la metà dei casi l'infezione decorre in maniera del tutto asintomatica e in circa un terzo dei casi presenta sintomi simil-influenzali (forma pauci-sintomatica). In una minoranza di casi (circa 5-6% dei casi) invece la malattia può manifestarsi in forma moderata o grave con rischio di complicanze soprattutto respiratorie (insufficienza respiratoria, ARDS).I sintomi simil-influenzali, più frequenti sono: febbre, tosse, cefalea (mal di testa), dispnea (respiro corto), artralgie e mialgie (dolore ad articolazioni e ai muscoli), astenia (stanchezza) e disturbi gastrointestinali quali la diarrea; sintomi caratteristici della patologia COVID-19 sono l'anosmia (perdita dell'olfatto) e l'aguesia (perdita del gusto), transitorie. Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite, una sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e uno shock settico fino ad arrivare al decesso del paziente. Sono in fase di sperimentazione oltre 76 vaccini specifici per questa malattia, di cui: 40 in fase 1 (studio delle caratteristiche del farmaco) 17 in fase 2 (studio sulla sicurezza del farmaco) 13 in fase 3 (studio sull'efficacia del farmaco) 6 (approvati per uso limitato) in fase 4 (studio di farmaco-sorveglianza).Il trattamento consiste nell'isolare il paziente per prevenire la diffusione del contagio e nel curare i sintomi clinici.

Il Disturbo da attacchi panico, detto anche PA/s o PD/s (dall'inglese panic attack/s o panic disorder, come riportato nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), è una forma clinica dei disturbi d'ansia caratterizzata da intensi stati di ansia accompagnati da altri sintomi psicologici e fisici che si presentano in maniera imprevedibile, generalmente senza una razionale causa scatenante. Benché abbiano una durata variabile da pochi secondi ad alcune ore, in media non superano i 30 minuti. Pur essendo un evento emotivamente intenso al punto che il paziente potrebbe sentire di stare per perdere il controllo, non pongono rischi alla salute fisica. Rappresentano uno dei più comuni disturbi psicologici e costituiscono un fenomeno sintomatologico complesso e piuttosto diffuso (si calcola che 10 milioni di italiani abbiano subito uno o più attacchi di panico nel corso della vita). Il disturbo di solito esordisce nella tarda adolescenza o nella prima età adulta ed ha un'incidenza da due a tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini. All'insorgere delle prime crisi è frequente che tale disturbo non venga riconosciuto dal soggetto e di conseguenza non venga trattato e scambiato per altre patologie specialmente di natura cardiologica, polmonare o endocrina. La terapia è sia di tipo psicologico che di tipo farmacologico. Il ricorso agli psicofarmaci è indicato specialmente nei casi in cui il disturbo compromette le normali attività quotidiane o provoca notevole disagio al paziente.

L'abuso minorile, o abuso sui minori, è un comportamento posto in essere nei confronti di minorenni che consiste nel cagionare un danno psicologico, morale o giuridico. Le forme più frequenti di abuso sui minori sono: somatico (o fisico), psicologico (o emozionale), sessuale, violenza assistita e incuria. Non sempre le distinzioni categoriali tra casi di abuso fisico, sessuale, psicologico e trascuratezza rispecchiano una realtà che spesso si presenta come molto complessa: è così possibile parlare di “forme miste” di abuso. L'abuso all'infanzia può essere definito come “qualsiasi comportamento, volontario o involontario, da parte di adulti (parenti, tutori, conoscenti o estranei) che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e/o psicosessuale del bambino. Abuso è tutto ciò che impedisce la crescita armonica del minore, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto comportamenti di tipo commissivo, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, sessuale o psicologico, ma anche di tipo omissivo, legati cioè all'incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio”.