- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il teatro rinascimentale è l'unione dei generi drammaturgici e delle diverse forme di rappresentazione teatrale scritti e praticati in Europa tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. In questo periodo si assiste ad un fenomeno di rinascita del teatro, preparata dalla lunga tradizione teatrale medioevale che si era manifestata nelle corti, nelle piazze e nelle università in molteplici forme, dalla sacra rappresentazione fino alle commedie colte quattrocentesche.

Il teatro elisabettiano è stato uno dei periodi artistici di maggiore splendore del teatro britannico. Esso viene collocato tradizionalmente fra il 1558 e il 1625, durante i regni dei sovrani britannici Elisabetta I d'Inghilterra e Giacomo I d'Inghilterra. Il termine, nella sua accezione di teatro rinascimentale inglese, si estende ai fenomeni teatrali fioriti nel periodo che va dalla riforma anglicana alla chiusura dei teatri nel 1642 al sopraggiungere della Guerra Civile, comprendendo quindi anche buona parte del regno di Carlo I. La produzione del periodo successivo al 1603, anno della morte della regina, è talvolta definita in modo distinto come il teatro dell'età giacobita (jacobean) e presenta caratteri differenti dal precedente, di cui è l'evoluzione. Il teatro di tutto il periodo viene tradizionalmente associato a due grandi figure: la regina Elisabetta (1533-1603), da cui trae il nome, e il drammaturgo William Shakespeare (1564-1616), massimo esponente di questo periodo e uno dei maggiori autori teatrali in assoluto. Assieme agli aspetti economici della professione teatrale, il carattere del dramma mutò verso la fine del periodo: sotto Elisabetta il dramma era un'espressione unitaria al di là dalla classe sociale coinvolta: la corte assisteva alle stesse rappresentazioni che la gente comune vedeva nei teatri pubblici, mentre con lo sviluppo dei teatri privati il dramma divenne più orientato verso i gusti e valori di un pubblico di alto ceto. Con l'ultima parte del regno di Carlo venivano scritti pochi nuovi drammi per il teatro pubblico, che si sosteneva sulle opere accumulate dei decenni precedenti.

Un teatro è un luogo, spesso un edificio, il cui uso specifico è ospitare rappresentazioni teatrali o altri generi di spettacolo, come concerti ed eventi musicali, letture di poesie, spettacoli di danza, allestimenti di opere liriche (teatro d'opera). Quello dell'edificazione di un teatro è considerato uno dei maggiori esiti dell'architettura, tanto nell'antica quanto nella moderna e nell'attuale civiltà.

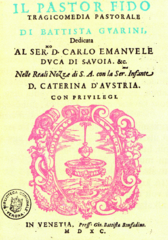

Qui di seguito viene elencata, suddivisa per autore e in ordine alfabetico, la lista dei drammi pastorali italiani del Rinascimento:

Pastorale americana (American Pastoral) è un romanzo scritto nel 1997 da Philip Roth. In esso si racconta la vita del suo personaggio principale, Seymour Levov ("lo svedese", o "the Swede"), e in particolare come le sue grandi doti personali e i suoi enormi sforzi non siano sufficienti a evitare un disastro familiare. Con questo libro Roth vinse il Premio Pulitzer per la narrativa del 1998. La cornice di Pastorale americana è il 45° ritrovo degli allievi di una scuola superiore cui partecipa Nathan Zuckerman, un personaggio che compare quale alter ego dell'autore in diversi romanzi di Roth.

Il pastorale (o vincastro) è un bastone simbolico, dall'estremità ricurva e spesso riccamente decorata, usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni. È in uso presso varie chiese cristiane a ordinamento episcopale, tra cui la Chiesa cattolica, l'ortodossa, l'anglicana e la luterana. Con la punta ricurva e superando in altezza la persona, il suo uso è prerogativa dei vescovi, insegna della dignità ed autorità episcopale.

Il termine pastorale in arte (letteratura, arti visive e musica, principalmente) si riferisce alla rappresentazione di un soggetto campestre in cui villaggi di campagna, pastori, animali e il paesaggio stesso vengono raffigurati in maniera idealizzata, spesso alludendo ad atmosfere idilliache e mitiche. Il tema pastorale, particolarmente importante nella cultura inglese, è spesso mescolato con altri elementi: nell'Arcadia di Sir Philip Sidney, ad esempio, il tema pastorale è commisto a quello dell'intreccio romantico. Altri esempi di ambientazioni pastorali sono il quarto atto del Racconto d'inverno di Shakespeare (in cui il tema è commisto a quello dell'amore e della nobiltà nascosta), La regina delle fate di Edmund Spenser (in cui torna nuovamente il tema del rampollo nobile nascosto sin dall'infanzia tra i pastori). Il genere pastorale nasce in epoca ellenistica con il poeta siciliano Teocrito, che potrebbe aver tratto ispirazione dalle leggende e dalle tradizioni della popolazione locale: la sua opera venne poi ripresa da Virgilio nelle sue Bucoliche e Georgiche. Vi si ispirarono numerosi poeti successivi tra cui Edmund Spenser, Alexander Pope e Christopher Marlowe (in particolare nel suo Il pastore appassionato al suo amore). Per sottolineare il riferimento all'antichità, questi poeti spesso danno ai loro protagonisti nomi greci come Polifilio e Filomela. I poemi pastorali sono ambientati in un meraviglioso paesaggio rurale, il locus amoenus per eccellenza, come la mitica Arcadia, terra del dio Pan. Il compito di prendersi cura delle greggi è generalmente presentato come una mansione leggera, non invasiva delle vite dei pastori che trascorrono il tempo in dolce indolenza, spesso componendo musica come Pan stesso. Non secondario è il tema romantico, che vede spesso i pastori impegnati a corteggiare pastorelle, ninfe o addirittura dee.