- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Immanuel Kant (K nigsberg, 22 aprile 1724 K nigsberg, 12 febbraio 1804) stato un filosofo tedesco. Fu il pi importante esponente dell'Illuminismo tedesco, anticipatore degli elementi basilari della filosofia idealistica e di gran parte di quella successiva. Kant concep la propria filosofia come una rivoluzione filosofica (o "rivoluzione copernicana"), volta a superare il dogmatismo metafisico del pensiero precedente ed ad assumere i caratteri di una ricerca critica sulle condizioni del conoscere. Bench gli elementi propri dell'idealismo trascendentale Kantiano siano stati nel tempo oggetto di numerose critiche, soprattutto di natura logica (Brentano, Boole, Frege, Russell, Wittgenstein, Kripke) e nonostante che, in particolare, uno dei pilastri della sua filosofia critica, vale a dire l'idealismo delle categorie di spazio e tempo, sia stato rigettato dalla fisica contemporanea (Einstein), Kant rimane una chiave fondamentale per la comprensione della filosofia moderna, di cui universalmente considerato la figura fondante che aprir la strada al Romanticismo e alla filosofia contemporanea

La filosofia ebraica (in ebraico: פילוסופיה יהודית?; in arabo: الفلسفة اليهودية; yiddish: ייִדיש פֿילאָסאָפֿיע) include tutta la filosofia prodotta dagli ebrei, o relativa alla religione dell'Ebraismo. Fino alla moderna Haskalah (Illuminismo ebraico) e all'emancipazione ebraica, la filosofia ebraica tentava principalmente di conciliare nuove idee coerenti con la tradizione del rabbinismo, organizzando così le idee emergenti che non necessariamente erano ebraiche in una visione del mondo univoca. Con la loro accettazione nella società moderna, quegli ebrei che possedevano una formazione laica abbracciarono o svilupparono filosofie completamente nuove per soddisfare le esigenze del mondo in cui ora si trovavano. Il termine "filosofia ebraica" non è quindi universalmente accettato; è tuttavia un argomento che richiede un'attenta analisi ed un'accurata definizione e spiegazione dei termini. Secondo alcuni essa è un tentativo di fondere insieme gli insegnamenti laici ed ateistici con quelli religiosi dell'Ebraismo, secondo altri, invece, si tratta piuttosto di una forma relativamente moderna di razionalizzazione dell'Ebraismo stesso. La riscoperta medievale del pensiero greco da parte dei Gaonim delle accademie babilonesi del X secolo portò la filosofia razionalista nell'Ebraismo biblico-talmudico. La filosofia era generalmente in concorrenza con la Cabala ebraica: entrambe le scuole sarebbero diventate parte della letteratura rabbinica classica, sebbene il declino del razionalismo scolastico coincidesse con gli eventi storici che attrassero gli ebrei verso l'approccio cabalistico. Per gli ebrei aschenaziti l'emancipazione e l'incontro col pensiero laico dal XVIII secolo in poi alterò la loro interpretazione di filosofia. Le comunità aschenazite e sefardite ebbero una più tarda e ambivalente interazione con la cultura secolare che non gli ebrei dell'Europa occidentale. Nelle varie risposte alla modernità, le idee filosofiche ebraiche furono sviluppate in tutta la gamma di emergenti correnti religiose. Tali sviluppi possono essere visti sia come continuazioni o rotture con il canone della filosofia rabbinica medievale, sia come altri aspetti dialettici storici del pensiero ebraico, e ha condotto a diversi atteggiamenti ebraici contemporanei rispetto ai metodi filosofici.

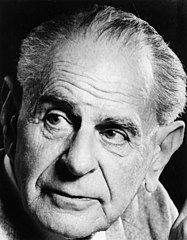

Il paradosso della tolleranza è un paradosso che si configura nell'ambito dello studio dei processi decisionali, enunciato dal filosofo ed epistemologo austro-britannico Karl Popper nel 1945. Esso stabilisce che una collettività caratterizzata da tolleranza indiscriminata è inevitabilmente destinata ad essere stravolta e successivamente dominata dalle frange intolleranti presenti al suo interno. La conclusione, apparentemente paradossale, formulata da Popper, consiste nell'osservare che l'intolleranza nei confronti dell'intolleranza stessa sia condizione necessaria per la preservazione della natura tollerante di una società aperta.

Sir Karl Raimund Popper (Vienna, 28 luglio 1902 – Londra, 17 settembre 1994) è stato un filosofo ed epistemologo austriaco naturalizzato britannico. Popper è anche considerato un filosofo politico di statura considerevole, liberale, difensore della democrazia e dell'ideale di libertà e avversario di ogni forma di totalitarismo. Egli è noto per il rifiuto e la critica dell'induzione, la proposta della falsificabilità come criterio di demarcazione tra scienza e non scienza e la difesa della "società aperta".

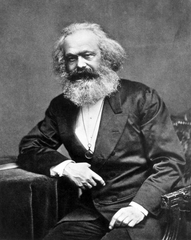

Karl Heinrich Marx (AFI: [ˈkaɐ̯l ˈmaɐ̯ks]; spesso italianizzato in Carlo Marx) (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) è stato un filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, giornalista e politico tedesco. Nato in una famiglia ebrea relativamente agiata della classe media, Marx studiò all'Università di Bonn e all'Università Humboldt di Berlino, iniziando a interessarsi alle opinioni filosofiche dei giovani hegeliani. Dopo la laurea contribuì alla Gazzetta renana, giornale radicale di Colonia. Trasferitosi a Parigi nel 1843, continuò a lavorare per diversi giornali radicali e incontrò importanti amici e sostenitori, tra cui Friedrich Engels, con cui pubblicò il Manifesto del Partito Comunista nel 1848. Esiliato dalla Francia nel 1849 a causa delle sue idee politiche e per il suo supporto ai moti del 1848, Marx si trasferì con la moglie Jenny von Westphalen e i figli prima a Bruxelles e poi a Londra. Qui continuò a lavorare come giornalista per il giornale anglo-americano New York Tribune e ad approfondire i suoi studi sull'economia politica, arrivando così a elaborare la sua teoria economica che avrebbe dovuto essere esposta ne Il Capitale, di cui Marx riuscì a pubblicare solamente il primo volume nel 1867. I successivi due volumi sarebbero stati pubblicati postumi da Engels (1885 e 1894) e la versione completa delle Teorie del plusvalore da Karl Kautsky (1905-1910). Negli anni '40 il giovane Marx scrisse la tesi di dottorato La differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro (1841), Il manifesto filosofico della Scuola storica del diritto (1842), Per la critica della filosofia del diritto di Hegel (1843), Sulla questione ebraica (1844), Note su James Mill (1844), i Manoscritti economico-filosofici del 1844 (1844), La sacra famiglia (scritta insieme a Engels) (1845), le Tesi su Feuerbach (1845), L'ideologia tedesca (scritta insieme a Engels) (1846), Miseria della filosofia (1847) e Lavoro salariato e capitale (1848), oltre al Manifesto del Partito Comunista (1848), libello scritto assieme al sodale Engels fra il 1847 e il 1848 e commissionato dalla Lega dei Comunisti, di cui faceva parte, per esprimere il loro progetto politico. Di queste opere solo alcune furono pubblicate in vita. Gli anni '50 videro la pubblicazione de Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 (1850), Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte (1852), i Grundrisse (1857) e Per la critica dell'economia politica (1859). Gli anni '60 videro il Marx maturo impegnato negli scritti sulla guerra civile americana (1861-1865), sui tre volumi delle Teorie del plusvalore (1862), sul Salario, prezzo e profitto (1865) e sul primo volume de Il Capitale (1867). Gli ultimi anni della vita di Marx videro la pubblicazione de La guerra civile in Francia (1871), la Critica del Programma di Gotha (1875) e le Note su Adolph Wagner (1883). Partecipò attivamente anche al movimento operaio e presto divenne una figura importante nella Prima Internazionale (1864-1876) fino alla sua morte. Il suo pensiero, incentrato sulla critica in chiave materialista dell'economia, della società, della politica e della cultura capitalistiche, esercitò un peso decisivo sulla nascita delle ideologie socialiste e comuniste, dalla seconda metà del XIX secolo in poi, dando vita alla corrente socioeconomico politica del marxismo. Teorico della concezione materialistica della storia e insieme a Engels del socialismo scientifico, Marx è considerato tra i pensatori maggiormente influenti sul piano politico, filosofico ed economico nella storia dell'Ottocento e del Novecento.

George Berkeley (Contea di Kilkenny, 12 marzo 1685 – Oxford, 14 gennaio 1753) è stato un filosofo, teologo e vescovo anglicano irlandese, uno dei tre grandi empiristi britannici assieme a John Locke e David Hume. Ignorato e deriso in vita per le sue tesi è oggi ampiamente rivalutato e considerato come una sorta di precursore indiretto di Mach e di Albert Einstein e di Niels Bohr per la sua tesi sull'inesistenza della materia e sull'impossibilità di un tempo e uno spazio oggettivamente assoluti. Le sue critiche alla matematica (in primis riguardo al concetto di numero infinito) e alla scienza sono fra le più controverse della storia della filosofia.

Berkeley è una cittadina degli Stati Uniti, situata in California, nella Bay Area a 16 chilometri da San Francisco. È sede di una delle più importanti università del paese fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1868. È situata in una conca ed è circondata da colline boscose, nelle quali si trova un acceleratore di particelle. La composizione etnica è simile a quella di San Francisco, prevale l'etnia asiatica (cinesi, indiani e giapponesi) e poi quella africana ed europea.