- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

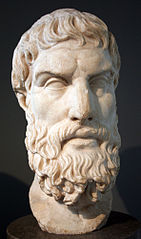

Il paradosso di Epicuro, che prende il nome da Epicuro (342-270 a.C.), il filosofo greco cui viene attribuito, riguarda il concetto stesso di Dio.

Epicuro (in greco antico: Ἐπίκουρος, Epíkouros, "alleato" o "compagno, soccorritore", in latino: Epicurus; Samo, 10 febbraio 341 a.C. – Atene, 270 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Discepolo dello scettico democriteo Nausifane e fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che si diffuse dal IV secolo a.C. fino al II secolo d.C., quando, avversato dai Padri della Chiesa subì un rapido declino, per essere poi rivalutato secoli dopo dalle correnti naturalistiche dell'Umanesimo, del Rinascimento e dal razionalismo laico illuminista.

L'epicureismo è la filosofia della scuola di Epicuro. Il termine ha nella storiografia filosofica due significati sovrapponibili ma non coincidenti. Da un lato esso sta ad indicare "la filosofia originaria di Epicuro", da un altro "la storia dei pensatori che, dalla sua enunciazione dal IV secolo a.C. al presente, si sono rifatti ad Epicuro": in altre parole, nel primo significa "il pensiero di Epicuro", nel secondo "la storia del pensiero dei seguaci di Epicuro", ed è questo il significato prevalente. La dottrina epicurea, di ispirazione atomista, s'innesta nel clima culturale ed etico dell'ellenismo che dopo la delusione politica seguita alla caduta della democrazia ateniese «subordina tutta la ricerca filosofica all'esigenza di garantire all'uomo la tranquillità dello spirito».Sul raggiungimento di questo obiettivo Epicuro fonda il suo pensiero su tre principi: «il sensismo, cioè il principio per il quale la sensazione è il criterio della verità e il criterio del bene (il quale ultimo s'identifica perciò col piacere); l'atomismo per il quale Epicuro spiegava la formazione e il mutamento delle cose mediante l'unirsi e il disunirsi degli atomi e la nascita delle sensazioni come l'azione di strati di atomi, provenienti dalle cose, sugli atomi dell'anima; il semi-ateismo per il quale Epicuro riteneva che gli dèi esistono sì, ma non hanno alcuna parte nella formazione e nel governo del mondo.»Caratteristica della filosofia epicurea è, in accordo con l'assetto del mondo ellenistico, il rifiuto della vita politica - non era più possibile il dibattito, poiché il potere era irraggiungibile - e degli onori.

Il termine autarchia, dal greco antico αὐτάρκεια, "autosufficienza", composto di αὐτός "stesso" e ἀρκέω "bastare", in filosofia assume rilievo soprattutto nella scuola cirenaica dove esprime l'ideale del «bastare a sé stessi», essere padroni di sé, cercando di dipendere il meno possibile dai condizionamenti delle cose mondane al fine di conseguire la felicità. Con il medesimo significato la parola si ritrova anche nella filosofia cinica, stoica, scettica ed epicurea. In realtà il termine è già citato nella filosofia precedente dove viene messo in rapporto con l'ideale dell'eudemonismo, il raggiungimento della felicità (εὐδαιμονία) tramite la conoscenza che per Socrate porta al razionale dominio sulle passioni.

Luciano Spalletti (Certaldo, 7 marzo 1959) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Nel corso della sua carriera da allenatore ha conquistato due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati russi, una Coppa e una Supercoppa di Russia. A livello individuale ha vinto una Panchina d'oro (2005) ed è stato nominato per due volte migliore allenatore AIC (2006 e 2007).

La filosofia del diritto, disciplina che interessa sia la filosofia che il diritto, si occupa, a seconda dei diversi autori che ne trattano, di ricerche composite, le quali condividono solo un carattere negativo, ossia quello di affrontare questioni intorno al fenomeno giuridico sovente trascurate dai dottori nell'interpretazione del diritto positivo.

L'etica, anche chiamata filosofia morale, è una branca della filosofia che "indica quella parte della filosofia che si occupa del costume, ossia del comportamento umano". Il termine deriva dal greco antico ἦθος(trasl. êthos), cioè «carattere», «comportamento», o, meno probabilmente, da ἔθος (trasl. èthos) cioè «costume», «consuetudine». L'Etica studia i fondamenti che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico, ovvero distinguerli in buoni, giusti, leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi secondo un ideale modello comportamentale (ad esempio una data morale). Come disciplina affronta questioni inerenti della moralità umana definendo concetti come il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, la virtù e il vizio, la giustizia e il crimine. Come campo di indagine intellettuale, la filosofia morale è legata ad altre discipline come la psicologia morale, l'etica descrittiva e la teoria dei valori. Questa ultima insieme all'estetica, riguarda questioni di valore e comprende etica e estetica unite nella branca della filosofia chiamata Assiologia o " ‘dottrina dei valori’, cioè ogni teoria che consideri quanto nel mondo è o ha valore e per tale aspetto si distingue da quanto è invece mera realtà di fatto.".