- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

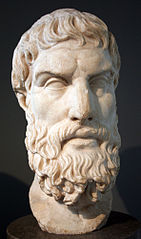

Epicuro (in greco antico: Ἐπίκουρος, Epíkouros, "alleato" o "compagno, soccorritore", in latino: Epicurus; Samo, 10 febbraio 341 a.C. – Atene, 270 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Discepolo dello scettico democriteo Nausifane e fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che si diffuse dal IV secolo a.C. fino al II secolo d.C., quando, avversato dai Padri della Chiesa subì un rapido declino, per essere poi rivalutato secoli dopo dalle correnti naturalistiche dell'Umanesimo, del Rinascimento e dal razionalismo laico illuminista.

L'epicureismo è la filosofia della scuola di Epicuro. Il termine ha nella storiografia filosofica due significati sovrapponibili ma non coincidenti. Da un lato esso sta ad indicare "la filosofia originaria di Epicuro", da un altro "la storia dei pensatori che, dalla sua enunciazione dal IV secolo a.C. al presente, si sono rifatti ad Epicuro": in altre parole, nel primo significa "il pensiero di Epicuro", nel secondo "la storia del pensiero dei seguaci di Epicuro", ed è questo il significato prevalente. La dottrina epicurea, di ispirazione atomista, s'innesta nel clima culturale ed etico dell'ellenismo che dopo la delusione politica seguita alla caduta della democrazia ateniese «subordina tutta la ricerca filosofica all'esigenza di garantire all'uomo la tranquillità dello spirito».Sul raggiungimento di questo obiettivo Epicuro fonda il suo pensiero su tre principi: «il sensismo, cioè il principio per il quale la sensazione è il criterio della verità e il criterio del bene (il quale ultimo s'identifica perciò col piacere); l'atomismo per il quale Epicuro spiegava la formazione e il mutamento delle cose mediante l'unirsi e il disunirsi degli atomi e la nascita delle sensazioni come l'azione di strati di atomi, provenienti dalle cose, sugli atomi dell'anima; il semi-ateismo per il quale Epicuro riteneva che gli dèi esistono sì, ma non hanno alcuna parte nella formazione e nel governo del mondo.»Caratteristica della filosofia epicurea è, in accordo con l'assetto del mondo ellenistico, il rifiuto della vita politica - non era più possibile il dibattito, poiché il potere era irraggiungibile - e degli onori.

Tito Lucrezio Caro (in latino: Titus Lucretius Carus, pronuncia classica o restituta: [ˈtɪtʊs lʊˈkreːtɪ.ʊs ˈkaː.rus]; Pompei o Ercolano, 98/94 a.C. – Roma, 15 ottobre 50 a.C. o 55 a.C.) è stato un poeta e filosofo romano, seguace dell'epicureismo.

La locuzione latina "Epicuri de grege porcus", tradotta letteralmente, significa "porco del gregge di Epicuro". Orazio, in una lettera al poeta Tibullo, la adoperò per definire se stesso, alludendo autoironicamente alle proprie abitudini gaudenti, e, con evidente forzatura anch'essa autoironica, al suo essere seguace dell'Epicureismo. La frase è divenuta proverbiale, a indicare persona eccessivamente dedita ai piaceri materiali.

Il paradosso di Epicuro, che prende il nome da Epicuro (342-270 a.C.), il filosofo greco cui viene attribuito, riguarda il concetto stesso di Dio.

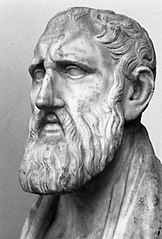

Lo stoicismo è una corrente filosofica e spirituale, di impronta razionale, panteista, determinista, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio. La morale stoica risente di quella dei cinici, mentre la fisica prende ispirazione da quella di Eraclito. Insieme all'epicureismo e allo scetticismo rappresentò una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica.Tale filosofia prende il suo nome dalla Stoà Pecìle di Atene o «portico dipinto» (in greco στοὰ ποικίλη, Stoà poikíle) dove Zenone impartiva le sue lezioni. Gli stoici sostenevano le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene, portate all'estremo nell'ideale dell'atarassia, come mezzi per raggiungere l'integrità morale e intellettuale. Nell'ideale stoico è il dominio sulle passioni o apatìa che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. Riuscire è un compito individuale, e scaturisce dalla capacità del saggio di disfarsi delle idee e dei condizionamenti che la società in cui vive gli ha impresso. Lo stoico tuttavia non disprezza la compagnia degli altri uomini e l'aiuto ai più bisognosi è una pratica raccomandata. Per la loro concezione fatalistica dell'universo, che prevedeva la realizzazione di un piano universale razionale perfetto, insito nell'ordine della natura, il termine "stoico" nel linguaggio popolare indica ancora oggi una persona che sopporta coraggiosamente le sofferenze e i disagi.Lo stoicismo fu abbracciato da numerosi filosofi e uomini di stato, sia greci sia romani, fondendosi presso questi ultimi con le tradizionali virtù romane di dignità e comportamento. Il disprezzo per le ricchezze e la gloria mondana la resero una filosofia adottata sia da imperatori (come Marco Aurelio, autore dei Colloqui con sé stesso) che da schiavi (come il liberto Epitteto). Cleante, Crisippo, Seneca, Catone Uticense, Marco Giunio Bruto, Anneo Cornuto, Plinio il vecchio, Quinto Giunio Rustico e Persio furono importanti personalità della scuola stoica, alla quale si ispirò anche Cicerone.

La filosofia cinese ha origine nel periodo delle primavere e degli autunni e nel periodo dei regni combattenti, nel corso di un periodo noto come "cento scuole di pensiero", che è stato caratterizzato da significativi sviluppi culturali e intellettuali. Anche se gran parte della filosofica cinese inizia nel periodo dei regni combattenti, i suoi elementi esistono da migliaia di anni: alcuni possono essere trovati nel Libro dei Mutamenti, un antico compendio di divinazione che risale attorno al 672 a.C. Durante il periodo dei regni combattenti si sono sviluppate le principali filosofie della Cina, come il confucianesimo, il moismo, il legalismo ed il taoismo. Allo stesso tempo si affermarono filosofie poi scomparse, come la scuola dei naturalisti e la scuola dei nomi (ming jia). Dopo la dinastia Qin, il confucianesimo divenne la scuola filosofica dominante in Cina. I più grandi rivali del confucianesimo erano il legalismo ed il moismo. Il legalismo si dimostrò come una filosofia coerente, che però scomparve in gran parte a causa della sua reazione contro il regime autoritario Qin Shi Huang. In questo caso, però, molte idee avrebbero continuato ad influenzare la filosofia cinese fino alla fine del dominio imperiale durante la rivoluzione Xinhai. Sotto la dinastia Tang vi fu la crescita esponenziale dello sviluppo del buddhismo zen; mentre il neoconfucianesimo divenne molto popolare durante la dinastia Song e quella Ming e questo era dovuto soprattutto all'eventuale combinazione di filosofie del confucianesimo e zen. Il confucianesimo, che prende il nome dal suo ideatore Confucio, il quale visse dal 551 al 479 a.C., è basato sull'etica e sulla politica e si sofferma soprattutto sulla morale personale e governativa, sulla correttezza dei rapporti sociali, della giustizia, sul tradizionalismo e sulla sincerità. Il confucianesimo, insieme al legalismo, è la filosofia responsabile della nascita della meritocrazia, che sostiene come il criterio di merito dovrebbe essere determinante ai fini dell'educazione e del carattere, anziché la provenienza, l'appartenenza familiare, la ricchezza o la classe sociale. Il confucianesimo, inoltre, è stato e continua ad essere di grande influenza nella cultura cinese e anche nelle aree circostanti del Sud-est asiatico. Nel corso dei secoli XIX e XX, la filosofia cinese si integrò con i concetti chiave della filosofia occidentale. I rivoluzionari contrari alla dinastia Qing coinvolti nella rivoluzione Xinhai, vedevano nella filosofia occidentale l'alternativa alle tradizionali scuole filosofiche cinesi. Gli studenti del Movimento del 4 maggio 1919 auspicavano l'abolizione delle vecchie istituzioni e delle pratiche della Cina imperiale. Durante questo periodo, gli studiosi cinesi cercarono di incorporare le ideologie filosofiche occidentali, come la democrazia, il marxismo, il socialismo, il liberalismo, il repubblicanesimo, l'anarchismo ed il nazionalismo, alle filosofie cinesi. Gli esempi più notevoli sono rappresentati dall'ideologia dei Tre Principi del Popolo di Sun Yat-sen, dal maoismo di Mao Tse-tung, quest'ultimo una "variante" tra marxismo e leninismo. Nella moderna Repubblica popolare cinese, l'ideologia ufficiale è rappresentata dal socialismo di economia e di mercato di Deng Xiaoping. Anche se la Repubblica popolare cinese è storicamente stata ostile alla filosofia della Cina antica, le influenze del passato sono tuttora profondamente radicate nella cultura cinese. Nel periodo successivo alla riforma economica cinese (dopo il 1978), la filosofia cinese moderna difatti è riapparsa in forme come il neoconfucianesimo. Così come per la filosofia giapponese, anche la filosofia in Cina è diventata un melting pot di idee: essa accetta nuovi concetti nel tentativo di accordare vecchie credenze a nuove ideologie.