- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

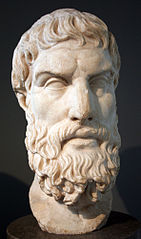

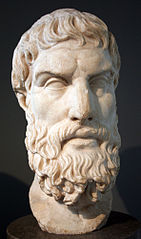

Epicuro (in greco antico: Ἐπίκουρος, Epíkouros, "alleato" o "compagno, soccorritore", in latino: Epicurus; Samo, 10 febbraio 341 a.C. – Atene, 270 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Discepolo dello scettico democriteo Nausifane e fondatore di una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica e romana, l'epicureismo, che si diffuse dal IV secolo a.C. fino al II secolo d.C., quando, avversato dai Padri della Chiesa subì un rapido declino, per essere poi rivalutato secoli dopo dalle correnti naturalistiche dell'Umanesimo, del Rinascimento e dal razionalismo laico illuminista.

L'epicureismo è la filosofia della scuola di Epicuro. Il termine ha nella storiografia filosofica due significati sovrapponibili ma non coincidenti. Da un lato esso sta ad indicare "la filosofia originaria di Epicuro", da un altro "la storia dei pensatori che, dalla sua enunciazione dal IV secolo a.C. al presente, si sono rifatti ad Epicuro": in altre parole, nel primo significa "il pensiero di Epicuro", nel secondo "la storia del pensiero dei seguaci di Epicuro", ed è questo il significato prevalente. La dottrina epicurea, di ispirazione atomista, s'innesta nel clima culturale ed etico dell'ellenismo che dopo la delusione politica seguita alla caduta della democrazia ateniese «subordina tutta la ricerca filosofica all'esigenza di garantire all'uomo la tranquillità dello spirito».Sul raggiungimento di questo obiettivo Epicuro fonda il suo pensiero su tre principi: «il sensismo, cioè il principio per il quale la sensazione è il criterio della verità e il criterio del bene (il quale ultimo s'identifica perciò col piacere); l'atomismo per il quale Epicuro spiegava la formazione e il mutamento delle cose mediante l'unirsi e il disunirsi degli atomi e la nascita delle sensazioni come l'azione di strati di atomi, provenienti dalle cose, sugli atomi dell'anima; il semi-ateismo per il quale Epicuro riteneva che gli dèi esistono sì, ma non hanno alcuna parte nella formazione e nel governo del mondo.»Caratteristica della filosofia epicurea è, in accordo con l'assetto del mondo ellenistico, il rifiuto della vita politica - non era più possibile il dibattito, poiché il potere era irraggiungibile - e degli onori.

Tito Lucrezio Caro (in latino: Titus Lucretius Carus, pronuncia classica o restituta: [ˈtɪtʊs lʊˈkreːtɪ.ʊs ˈkaː.rus]; Pompei o Ercolano, 98/94 a.C. – Roma, 15 ottobre 50 a.C. o 55 a.C.) è stato un poeta e filosofo romano, seguace dell'epicureismo.

Il termine autarchia, dal greco antico αὐτάρκεια, "autosufficienza", composto di αὐτός "stesso" e ἀρκέω "bastare", in filosofia assume rilievo soprattutto nella scuola cirenaica dove esprime l'ideale del «bastare a sé stessi», essere padroni di sé, cercando di dipendere il meno possibile dai condizionamenti delle cose mondane al fine di conseguire la felicità. Con il medesimo significato la parola si ritrova anche nella filosofia cinica, stoica, scettica ed epicurea. In realtà il termine è già citato nella filosofia precedente dove viene messo in rapporto con l'ideale dell'eudemonismo, il raggiungimento della felicità (εὐδαιμονία) tramite la conoscenza che per Socrate porta al razionale dominio sulle passioni.

La Lettera a Meneceo, anche nota come Lettera sulla felicità, è il testo più famoso di Epicuro. Nelle poche pagine che compongono l'epistola, il filosofo affronta i temi centrali della sua filosofia per quanto riguarda l'etica e la metafisica: la ricerca della felicità, la paura della morte, la natura degli dèi, la classificazione dei piaceri.

Le Epistulae morales ad Lucilium (Lettere morali a Lucilio) sono una raccolta di 124 lettere (suddivise in 20 libri) scritte da Lucio Anneo Seneca al termine della sua vita. L'opera venne scritta negli anni del disimpegno politico, tra il 62 e il 65, ed è giunta a noi incompleta. Questo epistolario costituisce un caso unico nel panorama letterario latino, sebbene Seneca abbia tratto l'idea di comporre lettere filosofiche da Platone e da Epicuro. È un'opera sulla quale v'è una discussione se siano davvero lettere inviate da Seneca a Lucilio o siano una finzione letteraria, ma probabilmente si tratta di un epistolario reale, dato che in varie lettere si chiede una risposta dell'amico. Rispetto alla tradizione epistolare, rappresentata in particolare da Cicerone, il filosofo distingue le lettere filosofiche dalla comune pratica epistolare.