- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Carlo X di Borbone, nome completo Charles-Philippe de France (Versailles, 9 ottobre 1757 – Gorizia, 6 novembre 1836), fu re di Francia e Navarra dal 1824 al 1830. Carlo X era fratello minore dei sovrani Luigi XVI e Luigi XVIII; supportò quest'ultimo durante il periodo dell'esilio della famiglia reale di Borbone dopo la Rivoluzione francese e gli succedette poi al trono. Il suo governo durò circa sei anni e il paese visse la fase più oppressiva del ritorno all'antico regime assolutistico. Ebbe fine con la Rivoluzione di luglio del 1830, che portò alla sua abdicazione ed all'elezione di Luigi Filippo, duca di Orléans quale re dei Francesi. Esiliato nuovamente, Carlo morì a Gorizia, allora parte dell'Impero austriaco.

Maria Teresa Carlotta di Borbone (Versailles, 19 dicembre 1778 – Frohsdorf, 19 ottobre 1851), duchessa d'Angoulême, delfina di Francia (ed anche, per alcuni minuti nel 1830, Regina di Francia), quindi in esilio Contessa di Marnes, nota anche come Madame Royale, era la figlia primogenita di Luigi XVI di Francia e di Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena. L'esperienza vissuta nei tre anni di prigionia la segnò per sempre. Proprio come la madre, che da accesa sostenitrice del diritto divino dei re e implacabile avversaria della causa rivoluzionaria era stata un simbolo del dispotismo tout court e ostinata roccaforte dell'ancien régime fino alla morte, tutta la sua esistenza fu condizionata dal suo strenuo appoggio all'antico sistema monarchico. Divenne quindi uno dei capi riconosciuti degli ultras.

Quella che segue è la cronologia dei fatti della Rivoluzione francese e delle guerre rivoluzionarie francesi.

Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Borbone (Caserta, 5 novembre 1798 – Castello di Brunnsee, 16 aprile 1870) fu principessa delle Due Sicilie per nascita e duchessa di Berry per matrimonio.

Il gallicanesimo è quella dottrina politico religiosa che tratta l'organizzazione della Chiesa cattolica in Francia (la Chiesa gallicana) in gran parte autonoma dal papa, essa ne contesta il potere assoluto, in favore dei consigli generali della Chiesa e dei sovrani nei loro Stati. In pratica ciò si traduce soprattutto nel controllo stretto dei sovrani francesi sulle nomine e sulle decisioni dei vescovi. Quantunque rispettosa del papato, questa dottrina dispone alcuni limiti al suo potere; in particolare insegna che l'autorità dei vescovi riuniti in concilio è superiore a quella del papa. Il maggior rappresentante di questa corrente fu Jacques Bénigne Bossuet, vescovo di Meaux (XVII secolo), che si occupò della redazione dei quattro articoli gallicani del 1682 sottoscritti dai vescovi di Francia. Bossuet riprese le decisioni del Concilio di Costanza (1414 - 1418), in cui si affermava che il concilio ecumenico è l'organo supremo in materia di autorità e insegnamento in seno alla Chiesa. Joseph de Maistre nel libro De l'Église gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife (1821) e Félicité Robert de Lamennais nell'Essai sur l'indifférence en matière de religion (1823), pur se da prospettive differenti, criticarono duramente il gallicanesimo. A stretto rigore non c'è alcun nesso tra Gallicanesimo e rito gallicano, che è un rito liturgico tradizionale della Chiesa di Francia e in particolare di quella di Lione, ma nei secoli fu notato un collegamento e l'autorizzazione o meno a mantenere un rito diverso da quello romano fu vista collegata al riconoscimento o meno del papa come unico patriarca dell'Occidente e, per contro, alle "libertà gallicane". Fu pertanto un seguace di de Lamennais, il benedettino Prosper Guéranger a riportare l'intera Francia al rito romano, confinando ad usi marginali il rito gallicano. Nel 1870, ebbe luogo la proclamazione del dogma dell'infallibilità pontificia al Concilio Vaticano I. Questa decisione, sebbene fortemente contestata dai vescovi francesi, demolirà le aspirazioni gallicane, tanto più che la legge di separazione della Chiesa dallo Stato del 1905 eliminerà i legami fra la Chiesa di Francia e lo Stato.

La Francia (/ˈfranʧa/; in francese: France, /fʁɑ̃s/), ufficialmente Repubblica francese (in francese: République française), è uno Stato principalmente situato nell'Europa occidentale, ma che possiede ugualmente territori disseminati su più oceani e altri continenti. La Francia è una repubblica costituzionale unitaria avente un regime semipresidenziale. Parigi è la capitale, la lingua ufficiale è il francese, le monete ufficiali sono l'euro e il franco Pacifico nei territori dell'oceano Pacifico. Il motto della Francia è «Liberté, Égalité, Fraternité», e la sua bandiera è costituita da tre bande verticali di uguali dimensioni di colore blu, bianco e rosso. L'inno nazionale è La Marsigliese. È uno stato formatosi all'inizio dell'Alto Medioevo, che prende il suo nome dal popolo dei Franchi. Dall'inizio del XVII secolo alla prima metà del XX secolo, ha posseduto un vasto impero coloniale. Nella seconda metà del secolo è stata uno degli stati fondatori dell'Unione Europea. Inoltre è la terza potenza nucleare mondiale, uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ed uno stato aderente all'NATO. Ugualmente è membro del G7, del G20, della zona euro, dello Spazio Schengen ed ospita la sede del Consiglio d'Europa, del Parlamento europeo e dell'UNESCO. La Francia possiede una certa influenza in materia politica, economica, militare e culturale in Europa e nel mondo come media potenza. Esercita la sua sovranità su territori presenti su tre oceani e quattro continenti. La sua geopolitica è importante a livello mondiale, perché possiede un gran numero di ambasciate e consolati, secondo solo agli Stati Uniti d'America, e dispone di basi militari su tutti i continenti. La Francia detiene la prima zona economica esclusiva (spazio marittimo) al mondo, al quale si aggiunge un'estensione piattaforma continentale di 579 000 km² nel 2015. È, nel 2014, la terza potenza economica europea dopo la Germania e il Regno Unito, e la sesta potenza economica mondiale per prodotto interno lordo nominale (nona a parità di potere d'acquisto), e possiede un livello di vita molto elevato. Il 1º gennaio 2016 la popolazione totale della Francia è di circa 67,2 milioni d'abitanti, secondo le stime pubblicate dall'INSEE, di cui 64 513 000 nelle regioni metropolitane, 2 114 000 nelle regioni ultramarine e 604 400 nelle collettività d'oltre mare e in Nuova Caledonia. È il secondo stato più popolato dell'Unione europea dopo la Germania. Inoltre è anche lo stato più esteso dell'Unione europea e il terzo paese più vasto d'Europa. Antica potenza coloniale, la sua cultura si è diffusa attraverso il mondo ed è oggi membro dell'Organizzazione internazionale della francofonia. Il francese è la seconda lingua più studiata al mondo ed è una delle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni unite.

Con l’espressione Colpo del 16 maggio 1877 (o Crisi del 16 maggio 1877), ci si riferisce a una crisi istituzionale della Terza Repubblica francese, che oppose il Presidente della Repubblica, il maresciallo Patrice de Mac-Mahon, monarchico, alla Camera dei Deputati, eletta nel 1876 e a maggioranza repubblicana, in particolare a Léon Gambetta. La crisi si aprì il 16 maggio, allorché il Presidente nominò un capo di governo aderente alla propria visione politica, che era opposta a quella del Parlamento, per poi proseguire lungo l’intero anno 1877 sino all’epilogo del 13 dicembre 1877, allorché Mac Mahon riconobbe la propria sconfitta politica. La portata di questa crisi fu enorme: essa consolidò il regime repubblicano, allora praticamente neonato in Francia, rovinando le speranze delle diverse correnti monarchiche - bonapartiste, orleaniste e legittimiste (alle elezioni legislative del 1876, i bonapartisti avevano ottenuto 76 seggi, gli orleanisti 40 seggi, i legittimisti borbonici 24) di ottenere una restaurazione in un avvenire prossimo; essa, per tal guisa, orientò definitivamente la pratica politica delle istituzioni, mettendo da parte l’interpretazione «orleanista» delle Leggi costituzionali del 1875 (governo responsabile, allo stesso tempo, sia di fronte al Parlamento che al Capo dello Stato), a profitto di un'interpretazione strettamente repubblicana, «rivoluzionaria» addirittura (governo responsabile unicamente di fronte al Parlamento, che lo investe e lo revoca).

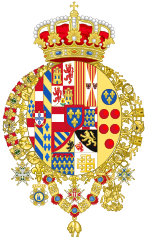

La dinastia dei Borbone delle Due Sicilie, detta anche Borbone di Napoli o Borbone di Sicilia, è uno dei rami italiani dei Borbone e, più precisamente, un ramo cadetto dei Borbone di Spagna. Fu casa reale del Regno di Sicilia citeriore (Regno di Napoli) e del Regno di Sicilia ulteriore (Regno di Sicilia), nel 1816 unificati come Regno delle Due Sicilie.

Beatrice di Borbone-Parma (nome completo Beatrice Colomba Maria Immacolata Leonida di Borbone-Parma; Biarritz, 9 gennaio 1879 – Mureck, 11 marzo 1946) fu una principessa di Parma, Piacenza e Guastalla per nascita e Contessa Lucchesi Palli per matrimonio.