- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

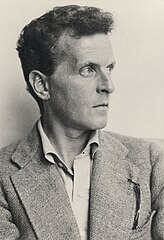

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Vienna, 26 aprile 1889 – Cambridge, 29 aprile 1951) è stato un filosofo, ingegnere e logico austriaco, autore in particolare di contributi di capitale importanza alla fondazione della logica e alla filosofia del linguaggio e considerato da alcuni, specialmente nel mondo accademico anglosassone, il massimo pensatore del XX secolo. Unico libro pubblicato in vita da Wittgenstein fu il Tractatus logico-philosophicus, dedicato alla memoria del suo amico David Pinsent, e la cui prefazione venne curata dal filosofo e matematico Bertrand Russell. Le raccolte di appunti, lezioni, diari, lettere – che costituiscono tutto il resto della sua vastissima opera, detta nel complesso il secondo Wittgenstein – vennero pubblicati solo dopo la sua morte.

Wittgenstein è un film del 1993 diretto da Derek Jarman. La pellicola è ispirata al famoso filosofo Ludwig Wittgenstein. Il film ha più l'aspetto di un'opera teatrale filmata in cui gli attori agiscono in una scenografia minimalista. Non si tratta di una ricostruzione della vita del filosofo, bensì di una messa in scena del suo pensiero, inserito nel contesto della sua vita. Il dialogo con sé stesso passa così attraverso l'intermediazione di un interlocutore immaginario che non è altri che un extraterrestre verde, ingenuo, logico e beffardo.

La casa Wittgenstein (in tedesco Haus Wittgenstein) è un edificio ubicato tra la Kundmanngasse e la Parkgasse a Vienna. Voluto da Margaret Stonborough-Wittgenstein, fu realizzato tra il 1926 e il 1928 dall'architetto Paul Engelmann (un allievo di Adolf Loos), con il quale collaborò attivamente anche il filosofo Ludwig Wittgenstein, fratello della committente.

Il Tractatus Logico-Philosophicus è l'unica opera pubblicata in vita da Ludwig Wittgenstein – se si escludono un Dizionario per le scuole elementari e l'articolo Note sulla forma logica – ed è considerato uno dei testi filosofici più importanti del Novecento.

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

Il positivismo è un movimento filosofico e culturale, nato in Francia nella prima metà dell'Ottocento e ispirato ad alcune idee guida fondamentali riferite in genere all'esaltazione del progresso scientifico. Questa corrente di pensiero, trainata dalle rivoluzioni industriali e dalla letteratura a esso collegata, si diffonde nella seconda metà del secolo a livello europeo e mondiale influenzando anche la nascita di movimenti letterari come il verismo in Italia e il naturalismo in Francia. Il positivismo non si configura dunque come un pensiero filosofico organizzato in un sistema definito come quello che aveva caratterizzato la filosofia idealistica, ma piuttosto come un movimento per certi aspetti simile all'illuminismo, di cui condivide la fiducia nella scienza e nel progresso scientifico-tecnologico, e per altri affine alla concezione romantica della storia che vede nella progressiva affermazione della ragione la base del progresso o evoluzione sociale.

Le Ricerche filosofiche (nell'originale tedesco, Philosophische Untersuchungen) sono un'opera del filosofo viennese Ludwig Wittgenstein. Il libro fu pubblicato postumo nel 1953. In esso, Wittgenstein discute numerosi problemi relativi alla semantica, alla logica, alla filosofia della matematica, della psicologia, dell'azione e della mente. Le Ricerche sono considerate, insieme a Della certezza, il testo più importante e rappresentativo della produzione matura di Wittgenstein. Soprattutto all'interno della tradizione analitica, esse sono viste come una delle più importanti opere filosofiche del Novecento.

La filosofia della scienza è la branca della filosofia che studia i fondamenti, gli assunti e le implicazioni della scienza, sia riguardo alla logica e alle scienze naturali, come la fisica, la chimica, la biochimica o la biologia, sia riguardo alle scienze sociali, come la sociologia, la psicologia o l'economia. Le principali sezioni della filosofia della scienza sono la filosofia della matematica, la filosofia della fisica, la filosofia della chimica e la filosofia della biologia. In parte legata alla filosofia della conoscenza nota come gnoseologia e, in misura maggiore, all'epistemologia, essa cerca di spiegare la natura dei concetti e delle asserzioni scientifiche, i modi in cui essi vengono prodotti; come la scienza spiega la natura, come la predice e come la utilizza per i suoi fini; i mezzi per determinare la validità delle informazioni; la formulazione e l'uso del metodo scientifico; i tipi di ragionamento che si usano per arrivare a delle conclusioni; le implicazioni dei metodi scientifici, con modelli dell'ambiente scientifico e della società umana circostante.

Il circolo di Vienna (in tedesco Wiener Kreis), fu un circolo filosofico e culturale, organizzato da Moritz Schlick nel 1922 e animato da numerosi filosofi e scienziati del tempo. L'approccio filosofico del Circolo, noto come positivismo logico (o neopositivismo) o anche fisicalismo, si diffuse nel resto dell'Europa e nei Paesi di lingua inglese. Le riunioni del circolo si tennero ogni settimana con regolarità fino all'avvento del nazismo. La morte violenta di Schlick (1936), assassinato sulle scale dell'università di Vienna da un fanatico nazista, e la fuga dalla città dei suoi membri per evitare le persecuzioni politiche e razziali del nuovo regime, ne segnarono la fine. Alle sedute del circolo parteciparono con assiduità: Rudolf Carnap, Otto Neurath, Philipp Frank, Friedrich Waismann (assistente di Schlick), il matematico Hans Hahn, Gustav Bergmann, Carl Menger, Herbert Feigl, Viktor Kraft, Ludwig von Bertalanffy. Ne furono ospiti occasionali Hans Reichenbach, Kurt Gödel, Carl Hempel, Alfred Tarski, Willard Van Orman Quine, Alfred Julius Ayer, Arne Næss. Ludwig Wittgenstein e Karl Popper non furono mai presenti alle riunioni del circolo anche se, negli stessi anni, intrattennero rapporti con i suoi membri. Il Circolo organizzò conferenze internazionali su temi scientifici e filosofici; la prima fu tenuta a Praga nel 1929 ove fu distribuito il manifesto per una Wissenschaftliche Weltauffassung (concezione scientifica del mondo), composto soprattutto da Neurath, Carnap e Hahn, dedicato a Moritz Schlick.