- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

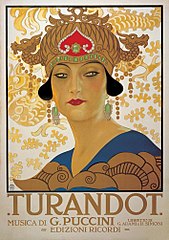

Turandot (AFI: /turanˈdɔt/) è un'opera in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini e successivamente completata da Franco Alfano. La prima rappresentazione ebbe luogo nell'ambito della stagione lirica del Teatro alla Scala di Milano il 25 aprile 1926, con Rosa Raisa, Francesco Dominici, Miguel Fleta, Maria Zamboni, Giacomo Rimini, Giuseppe Nessi e Aristide Baracchi sotto la direzione di Arturo Toscanini, il quale arrestò la rappresentazione a metà del terzo atto, due battute dopo il verso «Dormi, oblia, Liù, poesia!» (alla morte di Liù), ovvero dopo l'ultima pagina completata dall'autore, rivolgendosi al pubblico, secondo alcune testimonianze, con queste parole: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto.» Le sere seguenti, l'opera fu messa in scena con il finale rivisto di Alfano, ma fu diretta da Ettore Panizza. Arturo Toscanini non diresse mai più l'opera.L'incompiutezza dell'opera è oggetto di discussione tra gli studiosi. C'è chi sostiene che Turandot rimase incompiuta non a causa dell'inesorabile progredire del male che affliggeva l'autore, bensì per l'incapacità, o piuttosto l'intima impossibilità da parte del Maestro di interpretare quel trionfo d'amore conclusivo, che pure l'aveva inizialmente acceso d'entusiasmo e spinto verso questo soggetto. Il nodo cruciale del dramma, che Puccini cercò invano di risolvere, è costituito dalla trasformazione della principessa Turandot, algida e sanguinaria, in una donna innamorata.

Puccini e la fanciulla è un film del 2008 diretto da Paolo Benvenuti.

Leyla Gencer (IPA: [lejˈla ɟenˈdʒeɾ]), nata Ayşe Leyla (Istanbul, 10 ottobre 1928 – Milano, 9 maggio 2008) è stata un soprano turco, attivo nella seconda metà del Novecento.

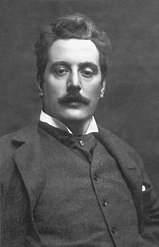

Giacomo Puccini (Lucca, 22 dicembre 1858 – Bruxelles, 29 novembre 1924) è stato un compositore italiano, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti della storia musicale. Le sue prime composizioni erano radicate nella tradizione dell'opera italiana del tardo XIX secolo. Tuttavia, successivamente, Puccini sviluppò con successo il suo lavoro in una direzione personale, includendo alcuni temi propri del Verismo musicale, un certo gusto per l'esotismo e studiando l'opera di Richard Wagner sia sotto il profilo armonico che orchestrale e per l'uso della tecnica del leitmotiv. Ricevette la formazione musicale presso il conservatorio di Milano, sotto la guida di maestri come Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli, dove fece amicizia con Pietro Mascagni. Le opere più famose di Puccini, considerate di repertorio per i maggiori teatri del mondo, sono La bohème (1896), Tosca (1900), Madama Butterfly (1903) e Turandot (1926). Quest'ultima non fu completata perché il compositore si spense stroncato da un tumore alla gola poco prima di terminare le ultime pagine (il Maestro era un forte fumatore); l'opera fu poi completata con finali diversi: quello di Franco Alfano (il primo, coevo alla prima assoluta ed ancor oggi più eseguito); successivamente nel XXI secolo per opera di Luciano Berio, abbastanza rappresentato. Non mancano altre proposte e studi di nuovi completamenti.

Gaspare Luigi Pacifico Spontini (Maiolati, 14 novembre 1774 – Maiolati, 24 gennaio 1851) è stato un compositore italiano, esponente del Classicismo.

Federico Ruggero di Hohenstaufen (Jesi, 26 dicembre 1194 – Fiorentino di Puglia, 13 dicembre 1250), è stato re di Sicilia (come Federico I, dal 1198 al 1250), duca di Svevia (come Federico VII, dal 1212 al 1216), Re dei Romani (dal 1212) e poi Imperatore del Sacro Romano Impero (come Federico II, eletto nel 1211, incoronato dapprima ad Aquisgrana nel 1215 e, successivamente, a Roma dal papa nel 1220) e re di Gerusalemme (dal 1225 per matrimonio, autoincoronatosi nella stessa Gerusalemme nel 1229). Federico apparteneva alla nobile famiglia sveva degli Hohenstaufen. Discendeva per parte di madre dai normanni di Altavilla (Hauteville in francese), conquistatori di Sicilia e fondatori del Regno di Sicilia. Conosciuto con gli appellativi stupor mundi ("meraviglia o stupore del mondo") o puer Apuliae ("fanciullo di Puglia"), Federico II era dotato di una personalità poliedrica e affascinante che, fin dalla sua epoca, ha polarizzato l'attenzione degli storici e del popolo, producendo anche una lunga serie di miti e leggende popolari, nel bene e nel male. Il suo mito finì per confondersi con quello del nonno paterno, Federico Barbarossa. Il carisma di Federico II è stato tale che all'indomani della sua morte, il figlio Manfredi, futuro re di Sicilia, in una lettera indirizzata al fratello Corrado IV citava tali parole: "Il sole del mondo si è addormentato, lui che brillava sui popoli, il sole dei giusti, l'asilo della pace". Il suo regno fu principalmente caratterizzato da una forte attività legislativa moralizzatrice e di innovazione artistica e culturale, volta a unificare le terre e i popoli, ma fortemente contrastata dalla Chiesa, di cui il sovrano mise in discussione il potere temporale. Ebbe infatti ben due scomuniche dal papa Gregorio IX, che arrivò a vedere in lui l'anticristo. Federico fu un apprezzabile letterato, convinto protettore di artisti e studiosi: la sua corte fu luogo di incontro fra le culture greca, latina, germanica, araba ed ebraica. Uomo straordinariamente colto ed energico, stabilì in Sicilia e nell'Italia meridionale una struttura politica molto somigliante a un moderno regno, governato centralmente e con un'amministrazione efficiente.Federico II parlava sei lingue (latino, siciliano, tedesco, francese, greco e arabo) e giocò un ruolo importante nel promuovere le lettere attraverso la poesia della Scuola siciliana. La sua corte reale siciliana a Palermo, dal 1220 circa sino alla sua morte, vide uno dei primi utilizzi letterari di una lingua romanza (dopo l'esperienza provenzale), il siciliano. La poesia che veniva prodotta dalla Scuola siciliana ha avuto una notevole influenza sulla letteratura e su quella che sarebbe diventata la moderna lingua italiana. La scuola e la sua poesia furono salutate con entusiasmo da Dante e dai suoi contemporanei, e anticiparono di almeno un secolo l'uso dell'idioma toscano come lingua d'élite letteraria d'Italia.

Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa (Waiblingen, 1122 circa – Saleph, 10 giugno 1190), è stato imperatore del Sacro Romano Impero e re d'Italia. Salì al trono di Germania il 4 marzo 1152, succedendo allo zio Corrado III, e fu incoronato Imperatore il 18 giugno 1155.

Bruno Prevedi (Revere, 21 dicembre 1928 – Milano, 12 gennaio 1988) è stato un tenore italiano.

Il Basso Medioevo è una suddivisione storica del periodo medioevale, ovvero il periodo della storia europea e del bacino del Mediterraneo convenzionalmente compreso tra l'anno 1000 circa e la scoperta dell'America da parte degli Europei nel 1492, preceduto dall'Alto Medioevo. Dal XIII secolo si formarono i primi Stati nazionali in Portogallo, Francia, Italia meridionale e Inghilterra (e a partire dal XV secolo anche in Russia e Spagna) mentre nel resto della Penisola e in Germania, dove le condizioni storiche e sociali non permisero il formarsi di uno Stato unitario, fiorì l'epoca dei Comuni, i quali, tra il Trecento e il Quattrocento, diedero vita a numerose entità statuali minori (note in Italia come Signorie); in seguito alcune di queste acquisirono la connotazione di veri e propri Stati regionali. Nel Basso Medioevo i poteri universali del papato e del Sacro Romano Impero, dopo aver raggiunto il proprio apogeo, iniziarono a decadere inesorabilmente a favore delle monarchie nazionali che ormai si affermavano, dando all'Europa quel carattere, tuttora vivo, di mosaico di Stati e popoli, spesso affini, ma nel contempo diversi tra loro. L'impero iniziò a entrare in crisi con la morte di Federico II (1250), il papato con i conflitti col re di Francia che portarono allo scisma d'Occidente (1378). Durante il Trecento e nei primi decenni del Quattrocento, guerre, carestie ed epidemie causarono profondi mutamenti sociali ed economici nella società europea, cambiando anche la mentalità dei ceti più elevati e degli intellettuali e uomini di cultura in alcune regioni d'Europa particolarmente evolute (Italia, ma anche Fiandre e Germania meridionale). Questi ultimi iniziarono ad attribuire una nuova importanza all'individuo, gettando le basi della civiltà umanistico-rinascimentale, che si sarebbe diffusa grazie anche al sostegno di un'aristocrazia colta e di una borghesia sempre più ampia e facoltosa.