- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

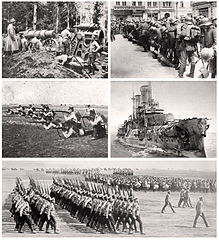

La prima guerra mondiale fu un conflitto mondiale che coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle minori tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. Chiamata inizialmente dai contemporanei "guerra europea", con il coinvolgimento successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri paesi extraeuropei tra cui gli Stati Uniti d'America e l'Impero giapponese prese il nome di guerra mondiale o anche Grande Guerra: fu infatti il pi grande conflitto armato mai combattuto fino alla seconda guerra mondiale. Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo. A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, la guerra vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e rispettive colonie, in due blocchi contrapposti: da una parte gli Imperi centrali (Germania, Impero austro-ungarico e Impero ottomano), dall'altra gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo e, dal 1915, Italia. Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni non tornarono pi a casa; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. Le prime operazioni militari del conflitto videro la fulminea avanzata dell'esercito tedesco in Belgio e nel nord della Francia, azione fermata per dagli anglo-francesi nel corso della prima battaglia della Marna nel settembre 1914; il contemporaneo attacco dei russi da est infranse le speranze tedesche in una guerra breve e vittoriosa, e il conflitto degener in una logorante guerra di trincea che si replic su tutti i fronti e perdur fino al termine delle ostilit . A mano a mano che procedeva, la guerra raggiunse una scala mondiale con la partecipazione di molte altre nazioni, come Bulgaria, Romania, Portogallo e Grecia; determinante per l'esito finale fu, nel 1917, l'ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America a fianco degli Alleati. La guerra si concluse definitivamente l'11 novembre 1918 quando la Germania, ultimo degli Imperi centrali a deporre le armi, firm l'armistizio imposto dagli Alleati. Alcuni dei maggiori imperi esistenti al mondo tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa.

Armata d'Italia (Armée d'Italie) era inizialmente la denominazione dell'esercito francese assegnato al teatro bellico italiano durante le guerre rivoluzionarie a partire dal 1792. Queste truppe combatterono fino al 1795 una dura guerra di montagna sulle Alpi e l'Appennino ligure contro le potenze monarchiche dell'Ancien Régime; quindi dal 1796 l'armata divenne famosa per la lunga serie di vittorie ottenute sotto il comando del giovane generale Napoleone Bonaparte, che per la prima volta mise in evidenza le sue superiori qualità di stratega e di condottiero. L'Armata d'Italia conquistò gran parte dell'Italia settentrionale e centrale. Dopo le sconfitte subite nel 1799 contro gli eserciti austro-russi, l'Armata d'Italia, al cui comando si succedettero numerosi generali dopo la partenza di Bonaparte per l'Egitto, venne assediata a Genova e quindi, dopo la battaglia di Marengo, venne ricostituita e partecipò alle guerre napoleoniche, conducendo con successo operazioni secondarie in Italia nel 1805 e 1806. Nel 1809 le truppe dell'Armata d'Italia, nei cui ranghi erano stati inseriti numerosi reparti reclutati nel Regno d'Italia, vennero trasferite in Austria e parteciparono, sotto la guida di Eugenio di Beauharnais, alla battaglia di Wagram, mentre nel 1812, l'armata prese parte, sempre al comando del principe Eugenio, alla campagna di Russia. L'Armata d'Italia, denominata in questa occasione IV corpo della Grande Armata, si distinse in numerose battaglie ma venne infine totalmente distrutta nel corso della catastrofica ritirata. La fama dell'Armata d'Italia resta legata soprattutto alle vittorie conseguite durante la prima campagna d'Italia che ebbero un eccezionale rilievo militare e politico, dimostrarono la combattività dei soldati francesi e resero famoso e potente il generale Bonaparte, esercitando un'influenza decisiva sulla sua carriera e sulla storia della Francia rivoluzionaria.

La Grande Armata (in francese Grande Armée) fu l'esercito che l'imperatore Napoleone Bonaparte schierò, a partire dalla campagna del 1805, per affrontare le monarchie continentali raggruppate nelle successive coalizioni antifrancesi. Molto agguerrita e combattiva, temuta dai suoi avversari, guidata personalmente dall'imperatore e dai suoi prestigiosi marescialli, la Grande Armata ottenne una serie di schiaccianti vittorie in Germania, Austria, Polonia e Spagna, che consentirono di estendere i confini del dominio francese dalla penisola iberica al fiume Niemen. La Grande Armata fu quasi totalmente distrutta durante la campagna di Russia del 1812. La perdita pressoché totale della cavalleria e la scomparsa di decine di migliaia di ufficiali, sottufficiali e soldati veterani, impedì che i successivi eserciti di Napoleone, costituiti prevalentemente da coscritti giovani e inesperti, raggiungessero la sua efficienza, il suo affiatamento e la sua potenza militare. Protagonista dell'epopea delle guerre napoleoniche, la Grande Armata mantiene ancora una reputazione leggendaria nella storia.

Germania nazionalsocialista (o più comunemente nazista) o Terzo Reich (in tedesco: Drittes Reich, lett. Terzo Impero o Terzo Stato) sono le definizioni con cui comunemente ci si riferisce alla Germania tra il 1933 e il 1945, quando venne governata dal regime totalitario del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori guidato dal cancelliere Adolf Hitler, che assunse il titolo di Führer. Il termine "Terzo Reich" intendeva connotare la Germania nazista come il successore storico del medievale Sacro Romano Impero (962-1806) fondato da Ottone I di Sassonia, e del moderno Impero tedesco (1871-1918), fondato dal Kaiser Guglielmo I. Le denominazioni ufficiali furono Deutsches Reich (tale denominazione era in uso sin dal 1871) dal 30 gennaio 1933 al 26 giugno 1943 e Großdeutsches Reich ("Grande Reich Tedesco") dal 26 giugno 1943 all'8 maggio 1945, ma anche Tausendjähriges Reich ("Reich millenario") per alludere a concetti escatologici. Il 30 gennaio 1933, Hitler venne nominato cancelliere del Reich e, nonostante inizialmente fosse a capo di un governo di coalizione, si liberò velocemente dei partiti alleati, per poi nel giro di un anno accentrare nel governo e nella sua persona sia il potere esecutivo sia quello legislativo, esautorando completamente il Reichstag, e ponendo le basi per quel governo totalitario di estrema destra dalle forti connotazioni nazionalistiche, militaristiche, collettiviste, stataliste, antisemite, e fortemente aggressivo in politica estera. All'epoca, i confini tedeschi erano ancora quelli stabiliti dal Trattato di Versailles del 1919 tra la Germania e le potenze Alleate (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Italia, Giappone e altri) dopo la fine della prima guerra mondiale; a nord la Germania era limitata da mare del Nord, mar Baltico e Danimarca; a est era divisa in due parti e confinava con Lituania, la Città Libera di Danzica, Polonia e Cecoslovacchia; a sud confinava con Austria e Svizzera, mentre a ovest toccava Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Renania e Saar. Questi confini cambiarono dopo che la Germania riprese il controllo di Renania, Saar e Territorio di Memel e si annesse l'Austria, i Sudeti e la Boemia e Moravia. Durante la seconda guerra mondiale, la Germania si espanse trasformandosi nella Großdeutschland ("Grande Germania"), secondo i principi del pangermanismo, già sviluppati nel secolo precedente, ma particolarmente cari a Hitler; tale processo di espansione iniziò nel 1938 con l'Anschluss, ossia l'annessione dell'Austria, ma fu l'aggressione alla Polonia che spinse il Regno Unito e la Francia alla dichiarazione di guerra. Nel corso della guerra, la Germania e le altre potenze dell'Asse europee (Italia, Ungheria, Romania e Slovacchia) conquistarono e occuparono tutta l'Europa (con l'eccezione delle isole britanniche, della Svizzera, della Svezia, della penisola iberica e della Turchia europea), nonché parte della Russia europea; la Germania nazista fu l'impero che, fatta eccezione per l'impero romano, unificò e dominò maggiormente la superficie europea in tutta la storia dell'umanità. I nazisti perseguitarono e assassinarono milioni di ebrei e di appartenenti ad altre minoranze etniche, in particolare popolazioni zingare e slave, commettendo il genocidio noto come Olocausto, perseguito, per quanto riguarda gli ebrei, secondo il programma delineato nella cosiddetta "soluzione finale della questione ebraica" (Endlösung der Judenfrage in tedesco), che in ultimo assunse i connotati di un vero e proprio sterminio di massa e che venne illustrato ai capi di varie burocrazie naziste alla conferenza di Wannsee per ottenerne la collaborazione operativa. Furono inoltre perseguitati e spesso uccisi diversi esponenti antinazisti (perlopiù socialisti e comunisti) eseguendo condanne a morte con il Volksgerichtshof (Tribunale del Popolo), nonché Massoni, testimoni di Geova, rom e sinti (quest'altro genocidio è noto come Porajmos), omosessuali tramite il paragrafo 175 del codice penale tedesco del tempo e anche persone affette da malattie ereditarie e congenite gravi sia di tipo fisico sia mentale, tramite il programma Aktion T4. Tra il 1943 e il 1945 la Germania subì una continua serie di pesanti sconfitte da parte degli Alleati, in particolare Unione Sovietica, Stati Uniti e Regno Unito. Ciò portò all'occupazione del territorio tedesco e allo smembramento in quattro settori d'occupazione, poi ridotti a due, dei quali uno filo-occidentale (la Germania Ovest) e l'altro filo-sovietico (la Germania Est).

Il fronte orientale, aperto nell'agosto 1914 dai russi con l'invasione della Prussia orientale, fu uno dei principali teatri di guerra della prima guerra mondiale. Su questo fronte si scontrarono Germania, Austria-Ungheria e truppe dell'Impero ottomano di supporto da una parte, a cui si affiancò la Bulgaria nel 1915, e l'Impero russo dall'altra, a cui si unì per poco tempo la Romania nel 1916. Contrariamente a quanto accadde sul fronte occidentale, a oriente la guerra di manovra non finì mai completamente; la guerra di posizione si alternava alle manovre a livello operativo. Questo fu dovuto anche alla conformazione geografica del territorio di combattimento: le foreste della Lituania e le vaste pianure e acquitrini della Polonia, Ucraina e Russia, si rivelarono troppo ampie per poter essere saturate di uomini e armi. Nell'inverno 1916-17 le divisioni tedesche tenevano settori larghi 20-30 chilometri, mentre nelle Fiandre, la stessa porzione di territorio poteva essere riempita con ben otto divisioni. Ambedue i comandanti degli schieramenti si resero conto di non avere le risorse necessarie a difendere i loro settori nello stesso modo dei loro omologhi ad occidente, per cui la tattica dell'ordine aperto e lo sfruttamento degli ampi territori permisero ad entrambe le parti operazioni manovrate molto distanti dalle limitate avanzate ad occidente. Nonostante la superiorità nelle tattiche e negli armamenti delle potenze centrali, la Russia, avvantaggiata dal suo enorme potenziale umano, non fu mai completamente sconfitta sul campo. La sconfitta della Russia avvenne solamente a seguito delle rivolte interne scaturite dal malcontento generalizzato della popolazione, dando il via a una rivoluzione che destituì lo zar Nicola II e mise al potere un governo provvisorio, sostituito a seguito della rivoluzione d'ottobre da una repubblica socialista sovietica, che il 3 marzo 1918 firmò il trattato di Brest-Litovsk con le potenze centrali e di fatto fece uscire la Russia dal conflitto.

Il fronte occidentale fu il teatro dell'inizio delle operazioni della prima guerra mondiale. Il fronte si aprì nell'agosto 1914 quando l'esercito tedesco invase il Lussemburgo e il Belgio occupando poi importanti zone minerarie e industriali della Francia nordorientale. L'invasione tedesca, inizialmente rapida e apparentemente inarrestabile, venne poi fermata con la prima battaglia della Marna dalle forze congiunte di Francia e Regno Unito; tentativi successivi di riprendere la guerra di movimento e ottenere una vittoria definitiva non ebbero esito, e le due parti in conflitto finirono con l'attestarsi lungo un'irregolare linea di trincee che si stendeva senza interruzioni dalle spiagge del Mare del Nord sino alla frontiera svizzera, linea che rimase essenzialmente invariata per la maggior parte della lunga guerra di posizione che ne derivò. Fra il 1915 e il 1918 su questo fronte ebbe luogo una serie di importanti offensive e controffensive, dalla battaglia di Verdun alla battaglia della Somme, dall'offensiva Nivelle alla battaglia di Passchendaele, tutte caratterizzate dal comune scopo delle due parti di rompere lo stallo e sfondare le linee avversarie per ricominciare la guerra di movimento. Tuttavia la preponderanza dei mezzi difensivi quali trinceramenti, nidi di mitragliatrici e filo spinato, rispetto alle obsolete tattiche offensive, causò invariabilmente gravi perdite alla parte attaccante. Il fronte occidentale vide quindi nel corso del conflitto l'introduzione di nuove tecnologie militari, tra cui le armi chimiche e i carri armati, ma fu solo con l'adozione di tattiche di combattimento più moderne che verso la fine della guerra si restaurò un certo grado di mobilità. Fallite le ultime offensive tedesche nel marzo-luglio 1918 (offensiva di primavera), gli Alleati passarono al contrattacco grazie al determinante afflusso di forze fresche dagli Stati Uniti d'America, fino a costringere i tedeschi a chiedere un armistizio. Il fronte occidentale è assurto nel tempo a simbolo dell'intera prima guerra mondiale: benché combattuta in una gran varietà di scenari diversi, nella cultura popolare la Grande Guerra è ancora immaginata come una guerra di trincea su terreno pianeggiante e clima temperato, anche perché, nonostante la natura statica, questo teatro si dimostrò decisivo per l'andamento generale del conflitto, dato l'enorme logorio di uomini e mezzi a cui furono sottoposte le due parti in lotta.

L'Armata Rossa (più formalmente Armata Rossa degli Operai e dei Contadini (in russo: Рабоче-крестьянская Красная армия?, Raboče-krest'janskaja Krasnaja armija in acronimo RKKA)) fu il nome dato alle forze armate russe dopo la disintegrazione delle forze zariste nel 1917. L'aggettivo “rossa” fa riferimento al colore tradizionale del movimento socialista e comunista. L'Armata Rossa fu istituita su decreto del Consiglio dei commissari del popolo della RSFS Russa nel 1918 e divenne l'esercito dell'URSS al momento della fondazione dello Stato stesso, nel 1922. Lev Trockij, commissario del popolo per la guerra dal 1918 al 1924, ne è considerato il fondatore. L'Armata Rossa, guidata direttamente da Stalin con la collaborazione di vari generali, svolse una funzione decisiva durante la seconda guerra mondiale sconfiggendo in quattro anni di violente e sanguinose battaglie la grande maggioranza delle forze della Wehrmacht della Germania nazista e concludendo vittoriosamente il conflitto con la conquista di Berlino e Vienna. Durante le operazioni sul Fronte orientale, totalizzò il 75-80% delle vittime che la Wehrmacht e le Waffen-SS subirono durante la guerra. Nel suo periodo di massima espansione d'organico, nel 1943, l'Armata Rossa contava 10.5 milioni di effettivi tra ufficiali, sottufficiali e soldati ed era equipaggiata con migliaia di carri armati e cannoni moderni; le perdite per raggiungere la vittoria furono elevatissime: 11,2 milioni di soldati morti per cause di guerra nel periodo 1941–1945. A partire dal febbraio 1946, l'Armata Rossa, insieme alla Marina sovietica, incarnava la componente principale delle forze armate sovietiche; prendendo il nome ufficiale di Armata Sovietica (in russo: Советская Армия?, traslitterato: Sovetskaja Armija, in sigla SA), fino alla sua dissoluzione nel dicembre 1991.

La campagna d'Italia fu l'insieme delle operazioni militari condotte dagli Alleati in Italia nell'ambito della seconda guerra mondiale, nel periodo che va dal giugno 1943 al maggio 1945; la campagna fu intrapresa prima per sconfiggere l'Italia fascista, la più debole tra le tre maggiori potenze dell'Asse, e poi, dopo la sua resa incondizionata annunciata l'8 settembre 1943, per attirare nella penisola italiana occupata dalle truppe del feldmaresciallo Albert Kesselring altre forze della Wehrmacht, alleggerendo così gli altri teatri europei. La campagna, guidata da parte alleata prima dal generale Dwight Eisenhower e poi dal generale Harold Alexander, fu caratterizzata da una serie di sbarchi e da sanguinose battaglie di logoramento lungo le successive linee difensive approntate dall'esercito tedesco. Le truppe alleate, costituite da contingenti provenienti da molteplici Paesi, furono ostacolate dall'aspro territorio appenninico, dalle difficoltà climatiche e dalla tenace resistenza tedesca che provocarono forti perdite e il lento avanzamento del fronte. Roma non venne liberata fino al 4 giugno 1944 mentre la Linea Gotica fu superata solo nell'aprile 1945, quando l'offensiva finale alleata permise di raggiungere la pianura Padana e il 2 maggio 1945 costrinse alla resa le forze tedesche in Italia. Alla campagna d'Italia presero parte anche alcuni reparti della Repubblica Sociale Italiana che combatterono a fianco dei tedeschi e le formazioni del Corpo Italiano di Liberazione che invece combatterono insieme con gli eserciti alleati. Durante la dura occupazione tedesca, si sviluppò il movimento della Resistenza italiana che organizzò una crescente attività militare di guerriglia nell'Italia centro-settentrionale che intralciò l'apparato militare e repressivo nazi-fascista.

La battaglia di Borodinó, conosciuta nella storiografia francese come battaglia della Moscova (7 settembre 1812), fu combattuta durante la campagna di Russia e fu una delle più grandi e sanguinose battaglie delle guerre napoleoniche; coinvolse oltre 250.000 soldati delle due parti, con la perdita, tra morti e feriti, di circa 80.000 uomini. Napoleone la definì "la più terribile delle mie battaglie". Venne combattuta tra la Grande Armata di Napoleone e l'esercito russo guidato dal generale Michail Kutuzov vicino al villaggio di Borodino. L'imperatore francese, desideroso di vincere il grande scontro, decisivo per concludere la campagna di Russia, adottò una tattica di attacco frontale che costò gravi perdite alle proprie truppe, inflitte dalle forze russe già ben organizzate su posizioni difensive; dopo una lotta durata molte ore, i francesi, grazie soprattutto al fuoco devastante della loro artiglieria concentrata, riuscirono a conquistare le fortificazioni del nemico che, tuttavia, ripiegò con ordine su posizioni più arretrate. Nel momento culminante, Napoleone aveva rifiutato di impiegare la Guardia imperiale. Il giorno seguente il maresciallo Kutuzov decise, a causa delle elevatissime perdite subite, di abbandonare il campo di battaglia e continuare la ritirata verso Mosca. Napoleone poté quindi entrare con il suo esercito nella antica capitale russa ma, non essendo riuscito a distruggere l'armata nemica né a scuoterne il morale e la volontà combattiva, non raggiunse un successo decisivo. Nel tempo la battaglia di Borodino, che dal punto di vista militare fu una vittoria di Napoleone, è stata trasformata dalla letteratura e dalla storiografia russa, soprattutto a partire dall'interpretazione di Lev Tolstoj, in un simbolo della vittoriosa "guerra patriottica" contro l'invasore e della tenacia e dell'incrollabile capacità di resistenza dell'esercito e della nazione russa.