- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

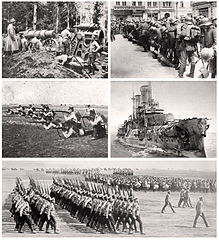

La prima guerra mondiale fu un conflitto mondiale che coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle minori tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. Chiamata inizialmente dai contemporanei "guerra europea", con il coinvolgimento successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri paesi extraeuropei tra cui gli Stati Uniti d'America e l'Impero giapponese prese il nome di guerra mondiale o anche Grande Guerra: fu infatti il pi grande conflitto armato mai combattuto fino alla seconda guerra mondiale. Il conflitto ebbe inizio il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo. A causa del gioco di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo, la guerra vide schierarsi le maggiori potenze mondiali, e rispettive colonie, in due blocchi contrapposti: da una parte gli Imperi centrali (Germania, Impero austro-ungarico e Impero ottomano), dall'altra gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo e, dal 1915, Italia. Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in tutto il mondo (60 milioni solo in Europa) di cui oltre 9 milioni non tornarono pi a casa; si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra ma anche per le conseguenti carestie ed epidemie. Le prime operazioni militari del conflitto videro la fulminea avanzata dell'esercito tedesco in Belgio e nel nord della Francia, azione fermata per dagli anglo-francesi nel corso della prima battaglia della Marna nel settembre 1914; il contemporaneo attacco dei russi da est infranse le speranze tedesche in una guerra breve e vittoriosa, e il conflitto degener in una logorante guerra di trincea che si replic su tutti i fronti e perdur fino al termine delle ostilit . A mano a mano che procedeva, la guerra raggiunse una scala mondiale con la partecipazione di molte altre nazioni, come Bulgaria, Romania, Portogallo e Grecia; determinante per l'esito finale fu, nel 1917, l'ingresso in guerra degli Stati Uniti d'America a fianco degli Alleati. La guerra si concluse definitivamente l'11 novembre 1918 quando la Germania, ultimo degli Imperi centrali a deporre le armi, firm l'armistizio imposto dagli Alleati. Alcuni dei maggiori imperi esistenti al mondo tedesco, austro-ungarico, ottomano e russo si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa.

Il fronte orientale, aperto nell'agosto 1914 dai russi con l'invasione della Prussia orientale, fu uno dei principali teatri di guerra della prima guerra mondiale. Su questo fronte si scontrarono Germania, Austria-Ungheria e truppe dell'Impero ottomano di supporto da una parte, a cui si affiancò la Bulgaria nel 1915, e l'Impero russo dall'altra, a cui si unì per poco tempo la Romania nel 1916. Contrariamente a quanto accadde sul fronte occidentale, a oriente la guerra di manovra non finì mai completamente; la guerra di posizione si alternava alle manovre a livello operativo. Questo fu dovuto anche alla conformazione geografica del territorio di combattimento: le foreste della Lituania e le vaste pianure e acquitrini della Polonia, Ucraina e Russia, si rivelarono troppo ampie per poter essere saturate di uomini e armi. Nell'inverno 1916-17 le divisioni tedesche tenevano settori larghi 20-30 chilometri, mentre nelle Fiandre, la stessa porzione di territorio poteva essere riempita con ben otto divisioni. Ambedue i comandanti degli schieramenti si resero conto di non avere le risorse necessarie a difendere i loro settori nello stesso modo dei loro omologhi ad occidente, per cui la tattica dell'ordine aperto e lo sfruttamento degli ampi territori permisero ad entrambe le parti operazioni manovrate molto distanti dalle limitate avanzate ad occidente. Nonostante la superiorità nelle tattiche e negli armamenti delle potenze centrali, la Russia, avvantaggiata dal suo enorme potenziale umano, non fu mai completamente sconfitta sul campo. La sconfitta della Russia avvenne solamente a seguito delle rivolte interne scaturite dal malcontento generalizzato della popolazione, dando il via a una rivoluzione che destituì lo zar Nicola II e mise al potere un governo provvisorio, sostituito a seguito della rivoluzione d'ottobre da una repubblica socialista sovietica, che il 3 marzo 1918 firmò il trattato di Brest-Litovsk con le potenze centrali e di fatto fece uscire la Russia dal conflitto.

La partecipazione dell'Italia alla prima guerra mondiale ebbe inizio il 24 maggio 1915, circa dieci mesi dopo l'avvio del conflitto, durante i quali il paese conobbe grandi mutamenti politici, con la rottura degli equilibri giolittiani e l'affermazione di un quadro politico rivolto a mire espansionistiche, legate al fervore patriottico e a ideali risorgimentali. Inizialmente il Regno d'Italia si mantenne neutrale e parallelamente alcuni esponenti del governo iniziarono trattative diplomatiche con entrambe le forze in campo, che si conclusero con la sigla di un patto segreto con le potenze della Triplice intesa. Durante questo lungo periodo di trattative l'opinione pubblica giocò un ruolo decisionale fondamentale, e la scelta o meno di entrare in guerra fu condizionata dalle decisioni delle masse popolari, divise tra interventisti e neutralisti. A conclusione delle trattative il Regno d'Italia abbandonò lo schieramento della Triplice alleanza e dichiarò guerra all'Austria-Ungheria il 23 maggio 1915, avviando le operazioni belliche a partire dal giorno seguente; l'Italia dichiarò poi guerra all'Impero ottomano il 21 agosto 1915, al Regno di Bulgaria il 19 ottobre 1915 e all'Impero tedesco il 27 agosto 1916. L'entrata in guerra dell'Italia aprì un lungo fronte sulle Alpi Orientali, esteso dal confine con la Svizzera a ovest fino alle rive del mare Adriatico a est: qui, le forze del Regio Esercito sostennero il loro principale sforzo bellico contro le unità dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico, con combattimenti concentrati nel settore delle Dolomiti, dell'Altopiano di Asiago e soprattutto nel Carso lungo le rive del fiume Isonzo. Contemporaneamente alle operazioni belliche, la guerra ebbe anche una profonda influenza sullo sviluppo industriale del paese oltre ad avviare grandi cambiamenti in ambito sociale e politico. Il fronte interno giocò un ruolo fondamentale per il sostegno dello sforzo bellico: gran parte della vita civile e industriale fu completamente riadattata alle esigenze economiche e sociali che il fronte imponeva, e comparve la militarizzazione dell'industria, la soppressione dei diritti sindacali a favore della produzione di guerra, i razionamenti per la popolazione, l'entrata della donna nel mondo del lavoro e moltissime altre innovazioni sociali, politiche e culturali. La guerra impose uno sforzo popolare mai visto prima; enormi masse di uomini furono mobilitate sul fronte interno così come sul fronte di battaglia, dove i soldati dovettero adattarsi alla dura vita di trincea, alle privazioni materiali e alla costante minaccia della morte, che impose ai combattimenti la necessità di dover affrontare enormi conseguenze psicologiche collettive ed individuali, che andavano dalla nevrosi da combattimento, al reinserimento nella società fino alla nascita delle associazioni dei reduci. Dopo una lunga serie di inconcludenti battaglie, la vittoria degli austro-tedeschi nella battaglia di Caporetto dell'ottobre-novembre 1917 fece arretrare il fronte fino alle rive del fiume Piave, dove la resistenza italiana si consolidò; solo la decisiva controffensiva di Vittorio Veneto e alla rotta delle forze austro-ungariche, sancì la stipula dell'armistizio di Villa Giusti il 3 novembre 1918 e la fine delle ostilità, che costarono al popolo italiano circa 650.000 caduti e un milione di feriti. La firma dei trattati di pace finali portò a un rigetto delle condizioni a suo tempo fissate nel Patto di Londra e a una serie di contese sulla fissazione dei confini settentrionali del paese, innescando una grave crisi politica interna sfociata nella cosiddetta "Impresa di Fiume", cui si sommarono i rivolgimenti economici e sociali del biennio rosso; questi fattori gettarono poi le basi per il successivo avvento del regime fascista.

Il fronte orientale (indicato nella storiografia russo/sovietica come grande guerra patriottica, in russo: Великая Отечественная война?, traslitterato: Velikaja Otečestvennaja vojna) rappresentò il più importante teatro bellico della seconda guerra mondiale, nonché uno scenario fondamentale che decise, negli anni tra il 1941 e il 1945, il conflitto in Europa. Le operazioni condotte su questo fronte videro contrapposte da una parte le forze armate della Germania nazista e dei suoi alleati e dall'altro quelle dell'Armata Rossa dell'Unione Sovietica, sostenuta più avanti nel conflitto da nazioni che abbandonarono la loro alleanza con i tedeschi nonché dalle forze insurrezionali di Polonia e Jugoslavia. Il fronte si aprì il 22 giugno 1941 con l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Wehrmacht tedesca, che inizialmente travolse le forze armate sovietiche spingendole, dopo aver subito enormi perdite, a battere in ritirata fino alle porte di Mosca. Sotto la direzione del leader sovietico Iosif Stalin tuttavia, l'Unione Sovietica riuscì lentamente a riorganizzare e potenziare le sue forze e l'Armata Rossa, dopo la grande vittoria nella battaglia di Stalingrado terminata il 2 febbraio 1943, sferrò una continua serie di offensive che, pur a costo di forti perdite, riuscirono a indebolire gradualmente l'esercito tedesco e a liberare i territori invasi. Nel 1944-1945 infine le truppe sovietiche avanzarono inarrestabili in Europa orientale e in Germania, concludendo vittoriosamente la guerra entrando a Berlino e Vienna. Al termine del conflitto, l'Unione Sovietica si elevò al rango di superpotenza, sia industriale sia militare, con l'occupazione de facto dell'Europa orientale, dei Paesi Baltici e la spartizione dell'Europa prefigurata alla Conferenza di Jalta nel febbraio 1945. La locuzione "grande guerra patriottica" è utilizzata in Russia e in alcuni altri stati dell'ex Unione Sovietica per descrivere la resistenza all'invasione nazista. Tale espressione ricorda la "guerra patriottica" combattuta dall'Impero russo contro Napoleone Bonaparte nel 1812 e meglio conosciuta come "campagna di Russia".

Il fronte italiano (in tedesco Italienfront o Südwestfront, "fronte sud-occidentale") comprende l'insieme delle operazioni belliche combattute tra il Regno d'Italia e i suoi Alleati contro le armate di Austria-Ungheria e Germania nel settore delimitato dal confine con la Svizzera e dalle rive settentrionali del Golfo di Venezia parte dei più ampi eventi della prima guerra mondiale. Il conflitto è conosciuto in Italia anche con il nome di "guerra italo-austriaca", o "quarta guerra d'indipendenza". Dopo aver stipulato un patto di alleanza con le potenze della Triplice intesa e aver abbandonato lo schieramento della Triplice alleanza, l'Italia dichiarò guerra all'Austria-Ungheria il 23 maggio 1915, iniziando le operazioni belliche il giorno dopo: il fronte di contatto tra i due eserciti si snodò nell'Italia nord-orientale, lungo le frontiere alpine e la regione del Carso. Nella prima fase del confronto le forze italiane, guidate dal capo di stato maggiore dell'esercito generale Luigi Cadorna, lanciarono una serie di massicce offensive frontali contro le difese austro-ungariche nella regione del fiume Isonzo, tenute dall'armata del generale Svetozar Borojević von Bojna, mentre operazioni di minor portata prendevano vita sui rilievi alpini e in particolare nella zona delle Dolomiti. Il conflitto si trasformò ben presto in una sanguinosa guerra di trincea, simile a quella che si stava combattendo sul fronte occidentale: la lunga serie di battaglie sull'Isonzo non portò agli italiani che miseri guadagni territoriali al prezzo di forti perdite tra le truppe, ben presto spossate e demoralizzate dall'andamento delle operazioni. Le forze austro-ungariche si limitarono a difendersi lanciando contrattacchi limitati, fatta eccezione per la massiccia offensiva sull'Altopiano di Asiago nel maggio-giugno 1916, bloccata dagli italiani. La situazione subì un brusco cambiamento nell'ottobre 1917, quando un'improvvisa offensiva degli austro-tedeschi nella zona di Caporetto portò a uno sfondamento delle difese italiane e a un repentino crollo di tutto il fronte: il Regio Esercito fu costretto a una lunga ritirata fino alle rive del fiume Piave, lasciando in mano al nemico il Friuli e il Veneto settentrionale oltre a centinaia di migliaia di prigionieri. Passate alla guida del generale Armando Diaz e rinforzate da truppe franco-britanniche, le forze italiane riuscirono però a consolidare un nuovo fronte lungo il Piave, bloccando l'offensiva degli Imperi centrali. Dopo aver respinto un nuovo tentativo degli austro-ungarici di forzare la linea del Piave nel giugno 1918, le forze degli Alleati passarono alla controffensiva alla fine dell'ottobre 1918: nel corso della cosiddetta battaglia di Vittorio Veneto le forze austro-ungariche furono messe in rotta, sfaldandosi nel corso della ritirata. Il 3 novembre l'Impero austro-ungarico chiese e siglò l'armistizio di Villa Giusti che, entrato in vigore il 4 novembre, segnò la conclusione delle ostilità.

Il 1º settembre 1939, a seguito dell'attacco tedesco contro la Polonia, il capo del governo Benito Mussolini, nonostante un patto di alleanza con la Germania, dichiarò la non belligeranza italiana. L'entrata dell'Italia nella seconda guerra mondiale avvenne con una serie di atti formali e diplomatici solo dopo nove mesi, il 10 giugno 1940, e fu annunciata da Mussolini stesso con un celebre discorso dal balcone di Palazzo Venezia. Durante i nove mesi di incertezza operativa, il Duce, impressionato dalle folgoranti vittorie tedesche, ma conscio della grave impreparazione militare italiana, restò a lungo dubbioso fra diverse alternative, a volte contrastanti fra loro, oscillando tra la fedeltà all'amicizia con Adolf Hitler, l'impulso a rinnegarne la soffocante alleanza, la voglia di indipendenza tattica e strategica, il desiderio di facili vittorie sul campo di battaglia e la brama di essere ago della bilancia nello scacchiere della diplomazia europea.

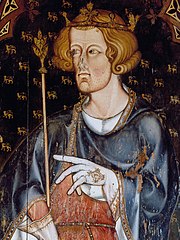

Edoardo Plantageneto (Westminster, 17 giugno 1239 – Burgh by Sands, 7 luglio 1307) fu re d'Inghilterra e duca d'Aquitania dal 1272 al 1307. Era noto come Gambelunghe (in inglese Longshanks) e martello degli Scoti, appellativo ottenuto per aver conquistato il Galles e combattuto la Scozia. Era figlio del re d'Inghilterra e duca d'Aquitania, Enrico III, e di Eleonora di Provenza.

I crimini di guerra italiani sono stati quegli atti, contrari ai trattati e alle leggi di guerra nazionali o internazionali, e considerati crimine di guerra, commessi da appartenenti alle forze armate italiane dall'Unità d'Italia in poi. In particolar modo, vengono annoverati in questa categoria diversi episodi controversi riguardanti le truppe italiane nelle guerre coloniali in Etiopia e in Libia, durante la seconda guerra mondiale nei Balcani e in Grecia.

Alberto I del Belgio, nome completo Albert Léopold Clément Marie Meinrad (Bruxelles, 8 aprile 1875 – Marche-les-Dames, 17 febbraio 1934), principe del Belgio, fu re dei Belgi dal 23 dicembre 1909 alla morte. Fu il padre dell'ultima regina d'Italia Maria José del Belgio e a partire dalla prima guerra mondiale venne soprannominato il Re soldato o il Re cavaliere per il suo ruolo in prima linea negli scontri e per l'aspetto galante e per i modi raffinati.