- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Pier Luigi Nervi (Sondrio, 21 giugno 1891 – Roma, 9 gennaio 1979) è stato un ingegnere, imprenditore e accademico italiano, specializzato nell'edilizia civile. Fu socio dell'Accademia nazionale delle scienze e autore di alcune grandi opere. Collaborò con architetti di fama internazionale, tra cui Le Corbusier e Louis Kahn.

Piero Sanpaolesi (Rimini, 8 gennaio 1904 – Firenze, 9 marzo 1980) è stato un ingegnere, architetto, restauratore, storico dell'architettura e accademico italiano. Protagonista della cultura del restauro della seconda metà del Novecento, è stato tra i primi a sperimentare metodi per il consolidamento dei materiali lapidei impiegati in architettura.

Marco Dezzi Bardeschi (Firenze, 30 settembre 1934 – Firenze, 4 novembre 2018) è stato un ingegnere e architetto italiano, direttore della rivista 'ANANKE e teorico del restauro architettonico.

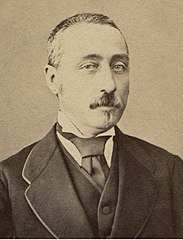

Cosimo Canovetti (Firenze, 4 febbraio 1857 – Gardone Riviera, 29 febbraio 1932) è stato un ingegnere italiano. I suoi interessi furono l'organizzazione dello spazio urbano, l'aerodinamica e la propulsione a reazione. Nacque a Firenze nel 1857 e si laureò in ingegneria civile a Parigi. Qui rimase, collaborando con il Barone Haussmann alla modernizzazione della città voluta da Napoleone III: in particolare, iniziò una brillante carriera nelle ferrovie e, vincendo un concorso, partecipò alla realizzazione del quartiere dell'Opera. Contemporaneamente, iniziò a studiare l'aerodinamica (1883-1884).

La basilica di San Michele Maggiore, capolavoro di stile romanico lombardo, è una delle principali chiese di Pavia, risalente ai secoli XI e XII.

Carmelo Sciuto Patti (Catania, 21 gennaio 1829 – Catania, 7 febbraio 1898) è stato un architetto, ingegnere e geologo italiano.

Angiolo Mazzoni del Grande, talvolta indicato con la grafia del nome Angelo (Bologna, 21 maggio 1894 – Roma, 28 settembre 1979), è stato un ingegnere e architetto italiano. Fu uno dei maggiori progettisti di edifici pubblici, stazioni ed edifici ferroviari e postali della prima metà del XX secolo. Estremamente eclettico nell'espressione progettuale, Mazzoni operò durante buona parte della sua attività professionale come ingegnere capo per le Ferrovie dello Stato, realizzando significativi interventi in tale ambito nelle maggiori città italiane: Firenze, Messina, Milano, Roma nonché numerosi edifici pubblici, tra i quali spiccano gli edifici postali di Grosseto, Sabaudia, Latina, Ostia, Palermo e Trento. Il notevole grado di sperimentazione che caratterizza l'opera complessiva di Mazzoni rende difficile ridurre ad un unico comune denominatore il suo linguaggio. Lo testimonia la varietà stilistica cui sono improntate alcune delle sue opera più significative, come la Colonia Rosa Maltoni Mussolini di Calambrone presso Pisa (1925-1926), futurista, l'edificio postale di Pola (1930), razionalista, o la Centrale termica della Stazione ferroviaria di Firenze, costruttivista. L'ostinata, pubblica adesione al fascismo da parte di Mazzoni (non rinnegata neanche dopo la seconda guerra mondiale, a costo di esiliarsi volontariamente in Colombia dal dopoguerra sino al 1963) è costata gravi sacrifici all'architetto ed ha reso problematico per lunghi decenni, nell'ambito della critica architettonica italiana, il pieno riconoscimento tecnico ed artistico dovuto ad un autore di primissima importanza non solo per l'eccezionale abbondanza della sua produzione, ma anche per la sua straordinaria qualità, testimoniata ad abundantiam dall'efficienza con la quale numerosi edifici pubblici realizzati da Angiolo Mazzoni restano ancor oggi in funzione soddisfacendo gran parte delle esigenze per le quali erano stati originariamente concepiti. Il tardivo e parziale riconoscimento della critica e una generale sottovalutazione (se non un disprezzo) per tutto quanto fosse collegabile al regime fascista (sentimenti assai diffusi nel secondo dopoguerra, in ragione del disastro nazionale causato dalla seconda guerra mondiale) ha condotto all'oblio e sovente alla distruzione precoce o a forti alterazioni di numerosi edifici realizzati da Mazzoni (e da altri architetti considerati "di regime") che meritavano, almeno in buona parte, un destino analogo a quelli ancor oggi intatti ed in funzione.