- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

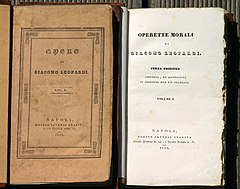

Conte Giacomo Leopardi (al battesimo Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi; Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837) è stato un poeta, filosofo, scrittore, filologo italiano. È ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale, nonché una delle principali del romanticismo letterario, sebbene criticherà sempre la corrente romantica di cui rifiuta l'arido vero, ritenendosi vicino al Classicismo. La profondità della sua riflessione sull'esistenza e sulla condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che vanno molto oltre la sua epoca. Leopardi, intellettuale dalla vastissima cultura, inizialmente sostenitore del classicismo, ispirato alle opere dell'antichità greco-romana, ammirata tramite le letture e le traduzioni di Mosco, Lucrezio, Epitteto, Luciano ed altri, approdò al Romanticismo dopo la scoperta dei poeti romantici europei, quali Byron, Shelley, Chateaubriand, Foscolo, divenendone un esponente principale, pur non volendo mai definirsi romantico. Le sue posizioni materialiste – derivate principalmente dall'Illuminismo – si formarono invece sulla lettura di filosofi come il barone d'Holbach, Pietro Verri e Condillac, a cui egli unisce però il proprio pessimismo, originariamente probabile effetto di una grave patologia che lo affliggeva ma sviluppatesi successivamente in un compiuto sistema filosofico e poetico. Morì nel 1837 poco prima di compiere 39 anni, di edema polmonare o scompenso cardiaco, durante la grande epidemia di colera di Napoli. Il dibattito sull'opera leopardiana a partire dal Novecento, specialmente in relazione al pensiero esistenzialista fra gli anni trenta e cinquanta, ha portato gli esegeti ad approfondire l'analisi filosofica dei contenuti e significati dei suoi testi. Per quanto resi specialmente nelle opere in prosa, essi trovano precise corrispondenze a livello lirico in una linea unitaria di atteggiamento esistenziale. Riflessione filosofica ed empito poetico fanno sì che Leopardi, al pari di Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche e più tardi di Kafka, possa essere visto come un esistenzialista o almeno un precursore dell'Esistenzialismo.

Papa Leone XII (in latino: Leo PP. XII, al secolo Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga; Genga, 2 agosto 1760 – Roma, 10 febbraio 1829) è stato il 252º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 1823 alla sua morte.

Seguire il percorso della produzione letteraria di Giacomo Leopardi vuol dire seguire il corso della sua vita e comprendere il suo mondo interiore.

Lorenzo Berzieri (Pellegrino Parmense, 4 ottobre 1806 – Lucca, 11 marzo 1888) è stato un medico italiano.

Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana. Esse furono rivolte prevalentemente contro le persone ebree. Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste da Benito Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unità d'Italia, in occasione di una sua visita alla città. Furono abrogate con i regi decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, emanati durante il Regno del Sud.

Giuseppe Serventi (Montecchio Emilia, 2 giugno 1743 – Parma, 19 dicembre 1826) è stato un medico, banchiere e imprenditore italiano. Nato a Montecchio ma di origine parmigiana, le agiate condizioni famigliari gli garantirono prestigiosi studi di medicina con Flaminio Torrigiani. Dopo pochi anni di professione fu eletto Protomedico esaminatore (16 giugno 1780), ma nonostante questo brillante avvio nella carriera medica, nel 1781 decise di dedicarsi ai commerci. Ampliò le attività bancarie e industriali (che comprendevano cererie, concerie, filatoi di seta e opifici per la molatura dei cristalli) iniziate dal padre Alessandro, fino a raggiungere traguardi a livello europeo. Nel giugno del 1798 fu incaricato di intavolare alcune trattative col pontefice Pio VI. Nel 1805, insieme a Luigi Bondani, Filippo Linati e Giacomo Tommasini, fu nella delegazione municipale che accolse l'arrivo di Napoleone Bonaparte a Parma. Nel 1811 acquistò la Real Fabbrica di Maioliche e Vetri situata in via dei Farnese, che i discendenti cedettero alla famiglia Bormioli nel 1854. Si occupò anche di agricoltura. Fu zelante promotore della coltivazione locale del gelso e del tabacco, e promosse l'estrazione dello zucchero dal miele da altre sostanze. Ritenendo inoltre che un'agricoltura moderna ed efficiente fosse alla base della prosperità di un Paese, sollecitò l'istituzione di una Società Agraria e promosse personalmente, sui propri terreni, la coltivazione e la trasformazione industriale di diversi prodotti agricoli. Nel 1813 la Banca Alessandro Serventi, subì un dissesto a causa delle sconfitte napoleoniche e il Dottor Giuseppe Serventi, si trovò costretto a rinunciare alla sua attività. Limitandosi alle attività industriali e di cambio. Nel 1816 ottenne dalla nuova Duchessa di Parma, Maria Luigia d'Austria, un decreto sovrano che sancì la costituzione della nuova società. Oltre che medico, banchiere e industriale, fu anche filantropo, fondò la Società Serventi per mettere in condizioni agiate i non vedenti della città, e insieme a Moreu de Saint-Méry, allora prefetto di Parma, istituì e finanziò l'Ospizio delle Arti. Fu tra i nobili decurioni del Comune di Parma e detenne le cariche di Presidente del Tribunale del Commercio e Vicepresidente degli Ospizi Civili. Morì nel 1826 e venne sepolto nel Cimitero della Villetta. A Parma gli è stato dedicato un piazzale nello storico quartiere Oltretorrente.

Giovanni Rossi (Sarzana, 3 aprile 1801 – Parma, 24 maggio 1853) è stato un medico italiano. Si laureò in medicina all'università di Pisa nel 1822. Rimase a Pisa per un anno come assistente di clinica chirurgica, poi si trasferì a Pavia, Milano e Bologna. Dietro consiglio di Giacomo Tommasini, che conobbe all'università di Bologna, nel 1825 si trasferì a Parma. In quell'anno si era diffusa tra i soldati del ducato di Parma una grave epidemia di oftalmite che portò a numerosi decessi. Il Rossi la riconobbe come una oftalmite purulenta di origine egiziana, che aveva già osservato a Pisa, e curò con successo 26 ammalati. Il chirurgo Andrea Vaccà Berlinghieri, consultato dal governo ducale, confermò la diagnosi del Rossi, precisando che la malattia era stata introdotta in Europa dalle truppe francesi reduci dalla Campagna d'Egitto.Nel 1829 fu nominato assistente alla cattedra di chirurgia dell’università di Parma e nel 1832 la duchessa Maria Luigia lo nominò chirurgo consulente della Casa Ducale. Nel 1836 gli venne affidata la cattedra di chirurgia, con il titolo di professore emerito. Nel 1838 si sposò con Gaetana Tommasini, figlia di Giacomo Tommasini.Partecipò ai congressi di chirurgia di Firenze (1841), Padova (1842), Milano (1844), Genova (1846) e Venezia (1847). Nel 1839 la duchessa Maria Luigia lo nominò ispettore generale degli ospedali civili di Parma. Nel 1842 venne nominato presidente della commissione sanitaria dello stabilimento termale di Tabiano, diretto da Lorenzo Berzieri.Morì a soli 52 anni per le complicanze di una malattia polmonare. Venne sepolto nel cimitero della Villetta a Parma, con iscrizione dettata da Pietro Giordani.

Bartolomeo Camillo Emilio Golgi (Córteno, 7 luglio 1843 – Pavia, 21 gennaio 1926) è stato uno scienziato, medico e accademico italiano. Dopo un iniziale e breve intervallo come ordinario di anatomia all'Università di Siena, ricopre a lungo il doppio incarico di professore di istologia e patologia generale all'Università di Pavia. È, qualche settimana prima di Giosuè Carducci, il primo Italiano in assoluto a essere designato nel 1906, dall'Istituto Karolinska di Stoccolma, per l'assegnazione del Premio Nobel.