- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Giove possiede un elevato numero di satelliti naturali, attualmente quantificato in 79, che lo rendono il pianeta del sistema solare con il secondo più grande corteo di satelliti con orbite ragionevolmente sicure. I maggiori, i satelliti medicei o galileiani, sono stati scoperti nel 1610 da Galileo Galilei e furono i primi oggetti individuati in orbita a un oggetto che non fosse la Terra o il Sole. Dalla fine del XIX secolo sono state scoperte decine di satelliti di dimensioni minori che hanno ricevuto i nomi di amanti, conquiste o figlie di Zeus (l'equivalente greco di Giove).Otto dei satelliti di Giove sono definiti satelliti regolari e possiedono orbite prograde, quasi circolari e poco inclinate rispetto al piano equatoriale del pianeta. I satelliti medicei presentano una forma sferoidale e sarebbero considerati dei pianeti nani se orbitassero direttamente attorno al Sole; gli altri quattro satelliti regolari sono invece più modesti e più vicini al pianeta e costituiscono la sorgente delle polveri che vanno a formare il sistema di anelli del pianeta. I restanti satelliti sono annoverati tra i satelliti irregolari le cui orbite, sia prograde sia retrograde, sono poste a una maggiore distanza dal pianeta madre e presentano alti valori di inclinazione ed eccentricità orbitale. Questi satelliti sono spesso considerati più che altro degli asteroidi, a cui spesso assomigliano per dimensioni e composizione, catturati dalla grande gravità del gigante gassoso; di questi, tredici, scoperti tutti abbastanza recentemente, non hanno ancora un nome, mentre per altri quattordici si attende che la loro orbita sia determinata con precisione. Il numero preciso di satelliti non sarà mai quantificato esattamente, perché i frammenti ghiacciati che compongono gli anelli di Giove possono tecnicamente essere considerati tali; inoltre, a tutt'oggi, l'Unione Astronomica Internazionale non ha voluto porre con precisione una linea arbitraria di distinzione tra satelliti minori e grandi frammenti ghiacciati.

La congiunzione Giove-Saturno è un evento astronomico molto appariscente che si verifica con frequenza e regolarità e che perciò sin dall'antichità ha influenzato la scansione del tempo, la mitologia e l'astrologia. Quando i due pianeti sono allineati col Sole si dice che la congiunzione è eliocentrica; quando invece sono allineati con la Terra la congiunzione è geocentrica. Poco prima o poco dopo ogni congiunzione eliocentrica si verifica almeno una congiunzione geocentrica. Con periodicità irregolare la congiunzione eliocentrica può dar luogo a fenomeni più spettacolari, in quanto il moto della Terra può determinare il susseguirsi di due o tre congiunzioni geocentriche nel corso di pochi mesi.

L'esplorazione di Giove attraverso sonde automatiche è iniziata nel 1973 con il fly-by della sonda Pioneer 10. La quasi totalità delle sonde che hanno visitato il pianeta hanno effettuato dei fly-by, cioè hanno osservato Giove senza entrare in orbita zenocentrica. L'unica eccezione è rappresentata dalla sonda Galileo, rimasta in orbita attorno a Giove per oltre 7 anni, ampliando notevolmente le nostre conoscenze sul pianeta e sui satelliti principali.Giove è un gigante gassoso e non ha una vera e propria superficie solida, un atterraggio sulla sua superficie è quindi impossibile. Ciononostante, la sonda Galileo ha trasportato sul pianeta una seconda sonda robotica che è penetrata nell'atmosfera del pianeta, rivelandone la composizione, eseguendo misure di pressione e temperatura, della velocità dei venti ed in generale del grado di attività dell'atmosfera.Proprio le numerose scoperte avvenute grazie alla missione Galileo hanno rafforzato l'interesse della comunità scientifica per il gigante gassoso ed il suo sistema. Fin dalla conclusione della missione si è iniziato a pensare ad un suo successore, che avrebbe dovuto avere una maggiore disponibilità di manovra e la possibilità di entrare in orbita attorno ad alcuni dei principali satelliti del pianeta od anche trasportarvi un lander. Tuttavia le difficoltà economiche della NASA (l'ente spaziale americano e principale contributore nelle missioni esplorative di Giove) hanno impedito che una tale missione si realizzasse. Ad oggi sono previste due future missione esplorative, la sonda Juno per l'osservazione di Giove ad alte latitudini ed il cui lancio è avvenuto il 5 agosto 2011, e la Europa Jupiter System Mission, che prevede l'utilizzo di due sonde automatiche, focalizzate allo studio dei satelliti galileiani, ed il cui lancio è previsto nel 2020. La sonda Juno, in particolare, rappresenta un tentativo da parte della NASA di portare avanti l'esplorazione di Giove ad un costo ridotto. l'Europa Jupiter System Mission, invece, è un progetto ambizioso che richiede per la sua realizzazione una collaborazione internazionale. Giove è un punto nodale nelle rotte delle sonde esplorative dirette verso il sistema solare esterno, che rappresentano quindi un'ulteriore opportunità per l'osservazione del pianeta.

L'esplorazione di Europa è avvenuta prevalentemente attraverso sonde lanciate per l'esplorazione di Giove. Essa è ritenuta prioritaria dalle principali agenzie spaziali, che vedono nell'ambiente della luna un habitat adatto ad ospitare la vita. Le prime informazioni furono ricavate negli anni settanta dai sorvoli delle sonde Pioneer (10 e 11) e Voyager. La maggior parte delle informazioni in nostro possesso, tuttavia, sono derivate dalle osservazioni della sonda Galileo, che nei suoi otto anni di attività nel sistema di Giove (1995-2003) ha eseguito numerosi sorvoli ravvicinati della luna. Per il futuro, sono state avanzate varie proposte di missioni, sia per l'esplorazione di Giove, sia per l'esplorazione diretta di Europa. La prossima sonda ad essere posta in orbita attorno al pianeta sarà Juno (il cui lancio è avvenuto nel 2011), ma il cui principale obiettivo sarà lo studio della magnetosfera del pianeta da una prospettiva polare. Per la seconda decade del XXI secolo è invece prevista la Europa Jupiter System Mission, missione che si compone di due sonde, una delle quali destinata in particolare allo studio di Europa, attorno a cui dovrebbe entrare in orbita.

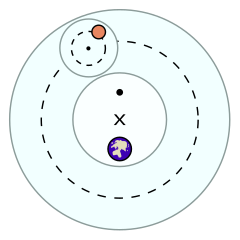

Con epiciclo si indica una circonferenza il cui centro è collocato sulla circonferenza di un cerchio di raggio maggiore detto deferente. Il termine viene dal greco ἐπίκυκλος ed è composto da ἐπί epì (sopra) e κυκλος kyklos (cerchio), quindi cerchio che sta sopra.Tale schema fu ideato nel III secolo a.C. da Apollonio di Perga per descrivere il moto apparente dei pianeti sulla volta celeste. In tale modello le orbite planetarie sono rappresentate come un moto composto della rivoluzione del pianeta lungo l'epiciclo e di quest'ultimo lungo il deferente. Lo schema epiciclo/deferente fu utilizzato da quasi tutti gli astronomi greci successivi e definitivamente adottato dalla cultura antica e medievale (islamica e cristiana) per l'influenza dell'Almagesto di Claudio Tolomeo. Anche Copernico vi fece ricorso, ad esempio per descrivere il moto della Luna tramite un deferente e due epicicli.

Il contributo islamico all'Europa medievale interessò settori diversi come l'arte, l'architettura, la medicina, l'agricoltura, la musica, il linguaggio e la tecnologia. Dall'XI al XIII secolo l'Europa assorbì le conoscenze della cultura islamica. Di particolare importanza per l'Europa furono le traduzioni attuate dagli Arabi e dai Persiani di antichi testi classici greci, tra cui le opere del filosofo Aristotele.

Barna Occhini, all'anagrafe Carlo Luigi Occhini (Arezzo, 8 giugno 1905 – Arezzo, 16 settembre 1978), è stato uno scrittore, storico dell'arte e giornalista italiano.

Un astronomo è uno scienziato che si occupa dello studio dei corpi e dei fenomeni esterni all'atmosfera terrestre. Per le sue ricerche egli si avvale principalmente della matematica e della fisica, ma anche di altre discipline a seconda del suo campo specifico di studi. Dal punto di vista dell'apparato strumentale, il telescopio ottico ha accompagnato dai tempi di Galileo il lavoro di ogni astronomo: prima del XVII secolo l'osservazione era praticata a occhio nudo, e ci si avvaleva perlopiù di strumenti che permettessero l'orientamento sulla volta celeste e una corretta previsione dei fenomeni celesti, come l'astrolabio. Nel XX secolo ad un continuo perfezionamento dei telescopi ottici si è affiancato lo sviluppo di altre strumentazioni, come la spettroscopia ed il radiotelescopio, che ha aperto la porta dell'osservazione alle lunghezze d'onda diverse dal visibile, mentre la nascita dell'astronautica ha permesso agli astronomi di studiare dettagliatamente i corpi del Sistema Solare (sonde spaziali) e di osservare l'Universo con l'accuratezza che permette l'assenza dell'atmosfera (Telescopio spaziale Hubble).

L'astronomia è la scienza che si occupa dell'osservazione e della spiegazione degli eventi celesti. Studia le origini e l'evoluzione, le proprietà fisiche, chimiche e temporali degli oggetti che formano l'universo e che possono essere osservati sulla sfera celeste. È una delle scienze più antiche e molte civiltà arcaiche in tutto il mondo hanno studiato in modo più o meno sistematico il cielo e gli eventi astronomici: egizi e greci nell'area mediterranea, babilonesi, indiani e cinesi nell'Oriente, fino ai maya e agli incas nelle Americhe. Questi antichi studi astronomici erano orientati verso lo studio delle posizioni degli astri (astrometria), la periodicità degli eventi e la cosmologia e quindi, in particolare per questo ultimo aspetto, l'astronomia antica è quasi sempre fortemente collegata con aspetti religiosi. Oggi, invece, la ricerca astronomica moderna è praticamente sinonimo di astrofisica. L'astronomia non va confusa con l'astrologia, una pseudoscienza che sostiene che i moti apparenti del Sole e dei pianeti nello zodiaco influenzino in qualche modo gli eventi umani, personali e collettivi. Anche se le due discipline hanno un'origine comune, esse sono totalmente differenti: gli astronomi hanno abbracciato il metodo scientifico sin dai tempi di Galileo, a differenza degli astrologi. L'astronomia è una delle poche scienze in cui il lavoro di ricerca del dilettante e dell'amatore (l'astrofilo) può giocare un ruolo rilevante, fornendo dati sulle stelle variabili o scoprendo comete, nove, supernove, asteroidi o altri oggetti.