- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

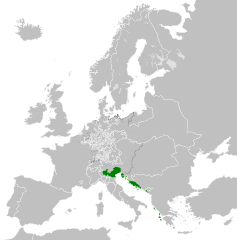

La Repubblica di Venezia, a partire dal XVII secolo Serenissima Repubblica di Venezia, è stata una repubblica marinara con capitale Venezia. Fondata secondo la tradizione nel 697 da Paoluccio Anafesto, nel corso dei suoi millecento anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Inizialmente estesa nell'area del Dogado (territorio attualmente assimilabile alla città metropolitana di Venezia) nel corso della sua storia annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro e dell'Albania oltre a numerose isole del mare Adriatico e dello Ionio orientale. Al massimo della sua espansione, tra il XIII e il XVI secolo, governava anche il Peloponneso, Creta e Cipro, la gran parte delle isole greche, oltre a diverse città e porti del Mediterraneo orientale. Le isole della laguna di Venezia nel VII secolo, dopo aver conosciuto un periodo di sostanziale aumento della popolazione, si organizzarono nella Venezia marittima, un ducato bizantino dipendente dall'esarca di Ravenna. Con la caduta dell'esarcato e l'indebolimento del potere bizantino sorse il Ducato di Venezia, guidato da un doge e stabilito sull'isola di Rialto, divenne prospero grazie al commercio marittimo con l'Impero bizantino e con gli altri stati orientali. Al fine di salvaguardare le rotte commerciali tra il IX e l'XI secolo il Ducato condusse diverse guerre che gli assicurarono il completo dominio sull'Adriatico. Grazie alla partecipazione alle crociate la penetrazione nei mercati orientali si fece sempre più forte e fra il XII e il XIII secolo Venezia riuscì a estendere il suo potere in numerosi empori e scali commerciali orientali. La supremazia sul mar Mediterraneo condusse la Repubblica allo scontro con Genova che perdurò fino al XIV secolo, quando, dopo esserne uscita vincitrice, Venezia cominciò l'espansione su terraferma. L'espansione veneziana però portò alla coalizzazione della monarchia asburgica, della Spagna e della Francia nella Lega di Cambrai che nel 1509 sconfisse la Repubblica di Venezia nella battaglia di Agnadello. Pur mantenendo la gran parte dei suoi possedimenti di terraferma, Venezia ne uscì sconfitta e il tentativo di espandere i domini orientali causò una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano che si concluse solo nel XVIII secolo con la Pace di Passarowitz del 1718, e che causò la perdita di tutti i possedimenti nell'Egeo. Seppur ancora fiorente centro culturale la potenza veneziana fu definitivamente sconfitta da Napoleone che pose fine alla Repubblica di Venezia nel 1797 con la ratifica del trattato di Campoformio. Nel corso della sua storia la Repubblica di Venezia si contraddistinse per il suo ordinamento politico. Ereditato dalle precedenti strutture amministrative bizantine aveva come capo della Stato la figura del doge, carica che divenne elettiva dalla fine del IX secolo. Oltre al doge l'amministrazione della Repubblica era diretta da diverse assemblee: il Maggior Consiglio, con funzioni legislative, cui fu affiancato il Minor Consiglio, la Quarantia e il Consiglio dei Dieci competenti in materia giudiziaria e il Senato.

La Venezia Giulia (in tedesco Julisch Venetien; in sloveno e croato Julijska Krajina; in veneto Venesia Jułia; in friulano Vignesie Julie) è una regione storico-geografica concettualmente definita nell'Ottocento al pari delle Tre Venezie; attualmente politicamente e amministrativamente è divisa tra Italia, Slovenia e Croazia, con la parte rimasta all'Italia dopo la seconda guerra mondiale in seguito ai trattati di pace di Parigi del 1947 e del Memorandum di Londra del 1954, che costituisce, insieme al Friuli, la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia. Posta all'estremo nord-est della penisola italiana, i confini sono rappresentati, in linea di massima, dal Friuli orientale (comprendente la Bisiacaria), Trieste, l'Istria, le isole del Quarnaro e la città di Fiume, comprendendo dunque le terre poste fra Alpi e Prealpi Giulie, Carso, Alpi Dinariche e Alto Adriatico orientale (Golfo di Trieste e Golfo di Fiume). Il nome è stato ideato nel 1863 dal linguista goriziano Graziadio Isaia Ascoli per contrapporlo al nome Litorale, creato dalle autorità austriache nel 1849 per identificare una regione amministrativa più o meno coincidente. Il patrionimico dell'area è giuliano (plurale giuliani), come foro-giuliano (o friulano, lat. foroiuliensis) per il Friuli.

La torre della Zecca chiudeva le mura di Firenze verso l'Arno a est, e costituiva, di fatto, una delle "torri terminali" del perimetro murario cittadino. Prima dell'edificazione, nelle immediate vicinanze, dei mulini della zecca, la struttura era indicata come torre della notomia, o torre dell'osservazione. Ai primi del Cinquecento, l'edificio era anche conosciuto come torre di San Francesco, data la vicinanza dell'omonimo convento e ospedale. Oggi la torre si trova isolata in mezzo a uno svincolo stradale dei viali di Circonvallazione in piazza Piave, vicino al lungarno della Zecca Vecchia.

La voce tratta della storia di Venezia dalle origini con l'annessione al Regno d'Italia nel 1866 fino ai giorni attuali

La signoria di Rimini è stata un'entità territoriale autonoma esistita dal 1295 al 1500, costituita da Malatesta da Verucchio dopo il periodo comunale della città e governata dai suoi discendenti per più di duecento anni. Successivamente all'occupazione da parte di Cesare Borgia e all'incorporazione nei domini della Chiesa, nel biennio 1522-1523 Pandolfo IV Malatesta, detto Pandolfaccio, riconquistò il potere e anche nel periodo 1527-1528, insieme al figlio Sigismondo (1498-1543), allorché il territorio fu definitivamente annesso allo Stato Pontificio.

Il principato abbaziale di Seborga era una minuscola entità territoriale, di proprietà dell'abbazia di Lerino, abazia situata nell'isola di Sant'Onorato, di fronte a Cannes. Si trovava nella repubblica di Genova, L'abazia di Lerino dipendeva dalla contea di Provenza, poi dal regno di Francia. La proprietà fu venduto ai Savoia nel 1729. Il borgo (500 metri di altitudine), noto per l'attività secentesca della sua zecca, si trova oggi a dodici chilometri da Bordighera, in provincia di Imperia, non lontano da Dolceacqua e Sanremo.

Il Palazzo Ducale, anticamente anche Palazzo Dogale in quanto sede del Doge, uno dei simboli della citt di Venezia e capolavoro del gotico veneziano, un edificio che sorge nell'area monumentale di piazza San Marco, nel sestiere di San Marco, tra l'omonima piazzetta e il molo di Palazzo Ducale, contiguamente alla basilica di San Marco. Contraddistinto da uno stile che, traendo spunto dall'architettura bizantina e da quella orientale, ben esemplifica di quale intensit fossero i rapporti commerciali e culturali tra la Serenissima e gli altri stati europei, la sua bellezza si basa su un astuto paradosso estetico e fisico, connesso al fatto che la pesante mole del corpo principale sorretta da colonnati intarsiati apparentemente esili. Gli interni, oggi in parte privati delle opere che un tempo li decoravano, conservano ancora un'ampia pinacoteca, che comprende opere realizzate dai pi famosi maestri veneziani, tra i quali Jacopo e Domenico Tintoretto, Tiziano Vecellio, Francesco Bassano, Paolo Veronese, Giambattista Zelotti, Jacopo Palma il Giovane, Andrea Vicentino e Antonio Vassilacchi. Antica sede del doge e delle magistrature veneziane, fondato dopo l'812, pi volte colpito da incendi e di conseguenza ricostruito, ha seguito la storia della Serenissima, dagli albori sino alla caduta: annessa Venezia al regno d'Italia e passato l'edificio sotto la giurisdizione di quest'ultimo, esso divenne sede museale. Oggi ospita il Museo civico di Palazzo Ducale, parte della Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE), nel 2012 visitato da 1 319 527 persone.

A partire dal XII secolo, durante il periodo periodo comunale, nella città di Brescia fu attiva una zecca autonoma. Tale zecca coniò denari dalla prima età comunale, come quelli effigianti l'imperatore Federico I Barbarossa, fino a quella viscontea, con le monete intitolate a Pandolfo III Malatesta, signore della città in contrapposizione ai Visconti all'inizio del XV secolo.