- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

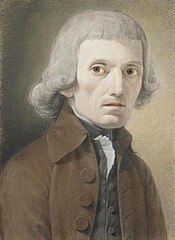

Brunetto Latini (Firenze, 1220 circa – 1294 o 1295) è stato uno scrittore, poeta, politico e notaio italiano, autore di opere in volgare italiano e francese.

Non ragioniam di lor, ma guarda e passa è un celebre verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, diventato un modo di dire comune, sebbene con numerose varianti, uguali nel senso, ma storpiate nel testo ("non ti curar di loro", "non parliam di loro", ecc.). Nel Canto III dell'Inferno, al verso 51 della diciassettesima terzina, Virgilio sta descrivendo i cosiddetti "ignavi" (un'attribuzione, in realtà, mai usata da Dante ma nata in seno alla critica), cioè i vili, "coloro che visser sanza 'nfamia e sanza lodo": Dante, infatti, ha una pessima opinione di quelli che, per viltà, nella loro vita non si schierarono mai (gli ignavi), a differenza di lui, il cui destino (si pensi solo alla condizione di esule) fu proprio segnato dall'aver abbracciato idee politiche. Egli li pone nell'Antinferno, una collocazione che permette che i dannati possano perfino sentirsi superiori a loro: i malvagi, almeno, hanno scelto una strada, hanno preso una posizione, seppur quella della perdizione. Per questo fa pronunciare a Virgilio la sdegnosa frase: di loro, che nessuna traccia hanno lasciato nel mondo, non vale neppure la pena parlare. Il verso riprende Il Tesoretto di Brunetto Latini, maestro di Dante che sarà poi protagonista del Canto XV: Nel linguaggio comune questo modo di dire viene usato con un tono di biasimo, rivolgendolo a quelle persone per le quali non vale nemmeno la pena di sprecare parole di condanna: si deve solo andare oltre, soprassedendo in silenzio.

Il canto quindicesimo dell'Inferno di Dante Alighieri si svolge nel terzo girone del settimo cerchio, ove sono puniti i violenti contro Dio, natura e arte; siamo all'alba del 9 aprile 1300 (Sabato Santo), o secondo altri commentatori del 26 marzo 1300.

Il giorno è un poemetto didascalico-satirico in endecasillabi sciolti scritto da Giuseppe Parini e che mira a rappresentare, attraverso l'ironia e la satira antifrastica, i costumi dell'aristocrazia milanese decaduta del Settecento. Il poemetto era inizialmente diviso in tre parti ed era ancora incompleto all' epoca della composizione dell'Ode La Caduta sul finire del 1785; il progetto iniziale prevedeva una divisione in tre parti: Mattino, Mezzogiorno e Sera. L'ultima sezione venne poi divisa in due parti rimaste incompiute ma delle quali conosciamo alcuni appunti e ci sono pervenuti frammenti poetici: Vespro e Notte.

Giuseppe Parini, nato Giuseppe Parino (Bosisio, 23 maggio 1729 – Milano, 15 agosto 1799), è stato un poeta e abate italiano. Membro dell'Accademia dei Trasformati, fu uno dei massimi esponenti dell'illuminismo e del neoclassicismo in Italia.

Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino Raimondo Belli (Roma, 7 settembre 1791 – Roma, 21 dicembre 1863) è stato un poeta italiano. Nei suoi 2279 Sonetti romaneschi, composti in vernacolo romanesco, raccolse la voce del popolo della Roma del XIX secolo.

Giovanni Battista Zannoni (Firenze, 29 marzo 1774 – Firenze, 12 agosto 1832) è stato un presbitero, letterato e archeologo italiano.

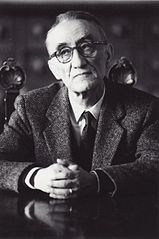

Francesco Mazzoni (Firenze, 16 novembre 1925 – Bibbiena, 15 gennaio 2007) è stato un filologo italiano, tra i massimi esperti del Novecento dell'opera di Dante Alighieri.

Dante Alighieri, o Alighiero, battezzato Durante di Alighiero degli Alighieri e anche noto con il solo nome Dante, della famiglia Alighieri (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), stato un poeta, scrittore e politico italiano. Il nome "Dante", secondo la testimonianza di Jacopo Alighieri, un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito dal patronimico Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si afferm solo con l'avvento di Boccaccio. considerato il padre della lingua italiana; la sua fama dovuta eminentemente alla paternit della Comed a, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente considerata la pi grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Espressione della cultura medievale, filtrata attraverso la lirica del Dolce stil novo, la Commedia anche veicolo allegorico della salvezza umana, che si concreta nel toccare i drammi dei dannati, le pene purgatoriali e le glorie celesti, permettendo a Dante di offrire al lettore uno spaccato di morale ed etica. Importante linguista, teorico politico e filosofo, Dante spazi all'interno dello scibile umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il "Sommo Poeta" o, per antonomasia, il "Poeta". Dante, le cui spoglie si trovano presso la tomba a Ravenna costruita nel 1780 da Camillo Morigia, diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo, grazie al nome del principale ente della diffusione della lingua italiana, la Societ Dante Alighieri, mentre gli studi critici e filologici sono mantenuti vivi dalla Societ dantesca. A partire dal XX secolo e nei primi anni del XXI, Dante entrato a far parte della cultura di massa, mentre la sua opera e la sua figura hanno ispirato il mondo dei fumetti, dei manga, dei videogiochi e della letteratura.