- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

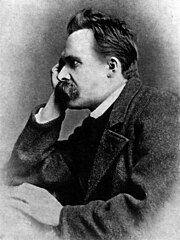

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: [ˈnit͡ʃe]; in tedesco: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːt͡ʃə] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. Fu cittadino prussiano fino al 1869, poi apolide (partecipò, comunque, alla guerra franco-prussiana come infermiere per sole due settimane). Considerato tra i massimi filosofi e scrittori di ogni tempo, ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del mondo occidentale nel XX secolo. La sua filosofia, in parte riconducibile al filone delle filosofie della vita, fu considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una prima fase "wagneriana", che comprende La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Richard Wagner per una "riforma mitica" della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano – nella stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero –, per culminare infine, pochi anni prima del crollo nervoso del 1889 e dalla paralisi progressiva che metteranno fine alla sua attività – probabile conseguenza di una patologia neurologica o neuropsichiatrica, oppure di neurosifilide – in una terza fase, prominente del suo pensiero, dedicata alla trasvalutazione dei valori e al nichilismo attivo, costellata dai concetti di oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza, fase che ha il suo apice (e inizio) con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra, seguito da altre importanti opere come Al di là del bene e del male, L'Anticristo e Il crepuscolo degli idoli. Morì, dopo 11 anni e mezzo di infermità, di polmonite nel 1900, ormai paralizzato e in preda a demenza dopo ripetuti ictus che lo avevano colpito, lasciando una notevole eredità filosofica.

Il concetto di oltreuomo o superuomo (dal tedesco Übermensch), introdotto dal filosofo Friedrich Nietzsche, è un'immagine o figura metaforica che rappresenta l'uomo che diviene se stesso in una nuova futura epoca contrassegnata dal cosiddetto nichilismo attivo: secondo Nietzsche, infatti, il nichilismo passivo, che seguirebbe alla scoperta dell'inesistenza di uno scopo della vita, può essere superato solo con un accrescimento dello spirito personale, il quale appunto aprirebbe le porte a una nuova epoca, annunciata in Così parlò Zarathustra (Also sprach Zarathustra), in cui l'uomo è libero dalle catene e dai falsi valori etici e sociali dettati dallo spirito apollineo e dall'antica filosofia di Socrate, seguendo invece lo spirito dionisiaco. L'atteggiamento di attesa di tipi umani superiori è detto superomismo, mentre alcune dottrine politico-ideologiche - come il nazionalsocialismo tedesco - mutuarono poi, strumentalizzandolo, il concetto nietzschiano di superuomo.

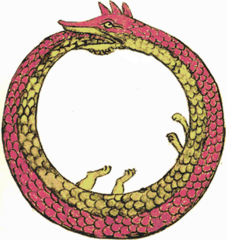

L'eterno ritorno dell'uguale (più spesso detto soltanto eterno ritorno), è una teoria filosofica di Friedrich Nietzsche che si ritrova genericamente nelle concezioni del tempo ciclico, come quella stoica, per cui l'universo rinasce e rimuore in base a cicli temporali fissati e necessari, ripetendo eternamente un certo corso e rimanendo sempre se stesso. In senso più specifico l'"Eterno Ritorno dell'Uguale" è uno dei capisaldi della filosofia di Nietzsche che, tuttavia, secondo Eugen Fink rappresenta La concezione dell'eterno ritorno viene proclamato per la prima volta da un demone ne La gaia scienza del 1882: Nietzsche ebbe l'intuizione di questa teoria durante un suo soggiorno in Engadina:

Nietzsche e la filosofia (titolo originale in francese Nietzsche et la philosophie) è il secondo saggio scritto da Gilles Deleuze. Il libro si rivolge al pensiero del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche e si inserisce nel contesto della reinterpretazione del pensiero nietzcheano in atto fra gli anni cinquanta e sessanta.

Apollineo e dionisiaco è un'antitesi dei due principi o concetti fondamentali della filosofia di Friedrich Nietzsche, comparsi per la prima volta nell'ambito di un corso di lezioni sulla tragedia tenuto presso l'Università di Basilea nel 1870 e successivamente citati in un suo trattato intitolato La visione dionisiaca del mondo . Le due categorie approfondite nell'opera La nascita della tragedia (1872) rappresentano i due impulsi essenziali dai quali nacque l'antica tragedia attica, «opera artistica altrettanto dionisiaca quanto apollinea». Nell'ambito della polemica antipositivista della seconda metà dell'Ottocento in Europa, lo spiritualismo assunse un ruolo primario, ma fu lo stesso antipositivismo che si tradusse in termini spiritualistici, come dimostra la stessa terminologia nietzschiana che parla appunto di "spirito" apollineo e dionisiaco. Solo al principio del Novecento lo spiritualismo, ormai distintosi dall'antipositivismo, si costituì definitivamente come dottrina filosofica autonoma. Nell'opera postuma Ecce homo, un'autobiografia filosofica, Nietzsche analizza il valore dicotomico che contraddistingue la sua intera opera filosofica, descrivendo e rivedendo la sua vita alla luce dello spirito dionisiaco e del nichilismo passivo. In questo senso finirà l'autobiografia con una domanda: "Cristo o Dioniso?", vedendo nel cristianesimo la negazione dei valori vitali dell'Oltreuomo (Übermensch).

In senso giuridico, con il termine capitalismo ci si riferisce a quegli ordinamenti statuali che pongono il capitale (il reddito, la proprietà, ecc.) al centro della tutela costituzionale.In economia, il capitalismo è un sistema economico in cui imprese e/o privati cittadini possiedono mezzi di produzione, ricorrendo spesso al lavoro subordinato per la produzione di beni e servizi a partire dalle materie prime lavorate, al fine di generare un profitto attraverso la vendita diretta o indiretta ad acquirenti degli stessi. Tale produzione, basata sulla domanda e sull'offerta nel mercato generale di tali prodotti, è nota come economia di mercato, contrapposta all'economia pianificata, caratterizzata invece da una pianificazione centrale da parte dello Stato. Anziché pianificare le decisioni economiche attraverso metodi politici centralizzati, come nel caso del feudalesimo e del socialismo, sotto il capitalismo tali decisioni sono del tutto decentralizzate ovvero nate sulla base di libere e volontarie iniziative dei singoli imprenditori.